المتغير: من المجهول الرياضي إلى حجر الزاوية في العلوم والبرمجة

في نسيج المعرفة البشرية، تقف بعض المفاهيم كأساس لا غنى عنه لتطور الفكر المنطقي والتحليلي. من بين هذه المفاهيم، يبرز مفهوم “المتغير” (Variable) كأداة فكرية بالغة القوة والأهمية. في أبسط تعريف له، المتغير هو رمز، غالبًا ما يكون حرفًا أبجديًا، يُستخدم لتمثيل قيمة غير معروفة، أو قيمة يمكن أن تتغير، أو مجموعة من القيم المحتملة ضمن نظام محدد. هذا التعريف، على بساطته، يفتح الباب أمام عوالم شاسعة من التجريد والتعميم والتحليل، مما يجعل المتغير ليس مجرد أداة رياضية، بل ركيزة أساسية في علوم الحاسوب، والبحث العلمي، والإحصاء، وحتى في بعض جوانب التفكير الفلسفي.

إن القدرة على التعامل مع المجهول بشكل رمزي هي ما سمح للبشرية بالانتقال من الحسابات الملموسة إلى صياغة القوانين والنظريات العامة التي تحكم الكون. هذه المقالة ستستكشف بعمق طبيعة المتغير، وتتبع جذوره التاريخية، وتوضح أدواره المتعددة في مختلف الحقول المعرفية، وتصنيفاته الدقيقة، لتكشف كيف أن هذا الرمز البسيط هو في الحقيقة لغة التفكير العلمي الحديث.

مفهوم المتغير وأصوله التاريخية

لم يولد مفهوم المتغير بشكله الرمزي الحديث دفعة واحدة، بل كان نتاج تطور فكري طويل امتد لقرون. في الحضارات القديمة، كانت الرياضيات تتعامل بشكل أساسي مع كميات محددة ومعروفة. استخدم المصريون والبابليون طرقًا حسابية لحل مسائل عملية تتعلق بالمساحات والأوزان، لكنهم كانوا يعبرون عن الكميات المجهولة بكلمات مثل “كومة” أو “شيء”، دون استخدام رمز مجرد وموحد. يمكن اعتبار هذه الكلمات بمثابة أسلاف بدائية لفكرة المتغير.

القفزة النوعية الأولى جاءت مع علماء الرياضيات في العصر الذهبي للإسلام، وأبرزهم محمد بن موسى الخوارزمي في القرن التاسع الميلادي. في كتابه “الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة”، استخدم الخوارزمي كلمة “شيء” (والتي تُرجمت لاحقًا إلى اللاتينية ومنها إلى لغات أخرى لتصبح أساس كلمة “x”) للإشارة إلى الكمية المجهولة في المعادلة. على الرغم من أن منهجه كان لا يزال وصفيًا إلى حد كبير (Rhetorical Algebra)، إلا أنه أسس لمبدأ جوهري: يمكن التعامل مع كمية مجهولة ومعالجتها جبريًا كما لو كانت معروفة للوصول إلى قيمتها. لقد كان “الشيء” لدى الخوارزمي هو المتغير في جوهره، لكنه كان يفتقر إلى الإيجاز الرمزي.

استمر هذا التطور البطيء حتى عصر النهضة في أوروبا، حيث بدأ علماء الرياضيات في السعي نحو لغة أكثر كفاءة. كان فرانسوا فييت (François Viète) في أواخر القرن السادس عشر هو من يُنسب إليه الفضل في إدخال استخدام الحروف بشكل منهجي لتمثيل الكميات. ميز فييت بين الكميات المجهولة (التي استخدم لتمثيلها أحرف العلة) والكميات المعلومة أو المعاملات (التي استخدم لتمثيلها الحروف الساكنة). هذا الابتكار سمح بصياغة معادلات عامة، مثل ax² + bx = c، حيث يمكن لكل معامل أو متغير أن يأخذ أي قيمة، مما نقل الجبر من علم حل المسائل المحددة إلى دراسة البنى الرياضية العامة.

لاحقًا، في القرن السابع عشر، رسخ رينيه ديكارت (René Descartes) هذا التقليد، واقترح استخدام الحروف الأولى من الأبجدية (a, b, c) للثوابت والحروف الأخيرة (x, y, z) للمجاهيل أو المتغيرات. هذا الاصطلاح لا يزال هو السائد حتى يومنا هذا. مع ديكارت، لم يعد المتغير مجرد رمز لقيمة مجهولة ثابتة، بل أصبح يمثل أيضًا كمية يمكن أن تتغير باستمرار، وهو ما مهد الطريق لظهور الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل، حيث يصف المتغير حركة النقاط على المنحنيات والعلاقات الديناميكية بين الكميات. وهكذا، اكتمل تحول مفهوم المتغير من كونه مجرد “شيء” مجهول إلى كونه أداة ديناميكية قوية قادرة على وصف التغيير والعلاقات المعقدة.

المتغير في الرياضيات: لغة التجريد والتعميم

في الرياضيات، يعد المتغير هو اللبنة الأساسية التي تُبنى عليها معظم الفروع الحديثة. إنه الأداة التي تسمح بالانتقال من الحالات الخاصة إلى القوانين العامة، ومن الحسابات الرقمية المحددة إلى العلاقات المجردة. دور المتغير في الرياضيات متعدد الأوجه، ويتجلى بوضوح في الجبر، والتحليل، والإحصاء.

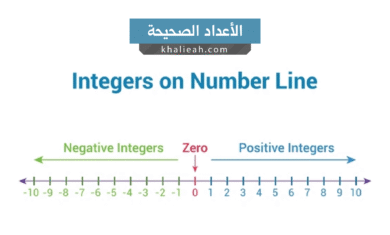

في الجبر، الوظيفة الأساسية للمتغير هي تمثيل كمية مجهولة نسعى إلى تحديد قيمتها. في معادلة بسيطة مثل x + 7 = 15، يمثل الرمز x قيمة غير معروفة. الهدف من حل المعادلة هو عزل هذا المتغير واكتشاف القيمة الرقمية التي يحققها. هنا، يعمل المتغير كعنصر نائب (Placeholder) ينتظر أن يتم استبداله بقيمة محددة. لكن قوة المتغير تتجاوز ذلك؛ فهو يسمح بصياغة قواعد عامة. على سبيل المثال، الخاصية التوزيعية a(b + c) = ab + ac هي عبارة صحيحة بغض النظر عن القيم الرقمية التي يأخذها كل متغير a و b و c. هذا التعميم ما كان ليكون ممكنًا بدون لغة المتغيرات.

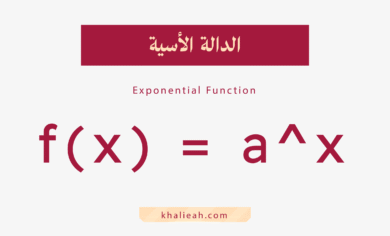

في مجال الدوال (Functions)، يأخذ مفهوم المتغير بعدًا أكثر ديناميكية. في دالة مثل f(x) = 2x + 1، لدينا نوعان من المتغيرات. المتغير x يُعرف باسم المتغير المستقل (Independent Variable)، وهو القيمة التي “ندخلها” إلى الدالة ويمكننا اختيارها بحرية (ضمن نطاق الدالة). أما المتغير الثاني، الذي غالبًا ما يرمز له بـ y أو f(x)، فيُعرف باسم المتغير التابع (Dependent Variable)، لأن قيمته تعتمد كليًا على القيمة التي تم اختيارها للمتغير المستقل x. هذه العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع هي جوهر مفهوم الدالة، وهي أساسية لنمذجة العلاقات في الفيزياء والهندسة والاقتصاد وجميع العلوم الكمية. كل متغير في هذا السياق لا يمثل قيمة واحدة، بل يمثل نطاقًا كاملاً من القيم المحتملة.

أما في حساب التفاضل والتكامل (Calculus)، فيتم استخدام المتغير لوصف التغيير اللامتناهي في الصغر. رموز مثل dx و dy لا تمثل متغيرات بالمعنى الجبري التقليدي، بل تمثل “تفاضلات” (Differentials)، أي تغيرات طفيفة جدًا في قيمة المتغير x والمتغير y على التوالي. هذا الاستخدام المبتكر للمتغير يسمح للرياضيين بتحليل مفاهيم معقدة مثل معدلات التغير (المشتقات) والمساحات تحت المنحنيات (التكاملات)، مما يفتح الباب لدراسة الحركة والنمو والظواهر الديناميكية الأخرى بدقة لا متناهية. إن جوهر حساب التفاضل والتكامل يكمن في فهم كيفية تصرف متغير تابع عندما يخضع متغير مستقل لتغيرات صغيرة للغاية.

أنواع المتغيرات وتصنيفاتها الأساسية

لتنظيم استخدام المتغيرات في البحث العلمي والتحليل الإحصائي، تم تطوير أنظمة تصنيف دقيقة تعتمد إما على دور المتغير في التجربة أو على طبيعة البيانات التي يمثلها. هذا التمييز ضروري لتصميم التجارب بشكل صحيح واختيار الأساليب الإحصائية المناسبة.

التصنيف بناءً على الدور في البحث:

- المتغير المستقل (Independent Variable): هو المتغير الذي يقوم الباحث بالتحكم فيه أو تغييره بشكل متعمد لملاحظة تأثيره على متغير آخر. في تجربة لاختبار فعالية دواء جديد، تكون جرعة الدواء هي المتغير المستقل.

- المتغير التابع (Dependent Variable): هو المتغير الذي يتم قياسه لملاحظة أي تغيرات تحدث نتيجة للتلاعب في المتغير المستقل. في مثال الدواء، سيكون المتغير التابع هو مدى تحسن حالة المريض (مثل انخفاض ضغط الدم). العلاقة السببية المفترضة تتدفق دائمًا من المتغير المستقل إلى المتغير التابع.

- المتغير الوسيط (Mediating Variable): هو المتغير الذي يفسر العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. على سبيل المثال، قد نجد أن ساعات الدراسة (متغير مستقل) تؤثر على الأداء الأكاديمي (متغير تابع). قد يكون المتغير الوسيط هنا هو “مستوى الفهم للمادة”، حيث أن زيادة ساعات الدراسة تؤدي إلى زيادة الفهم، والذي بدوره يؤدي إلى تحسين الأداء.

- المتغير الدخيل أو الضابط (Confounding/Control Variable): هو متغير إضافي قد يؤثر على المتغير التابع، وإذا لم يتم التحكم فيه، يمكن أن يشوه نتائج التجربة ويؤدي إلى استنتاجات خاطئة. في تجربة الدواء، قد تكون عوامل مثل عمر المريض أو نظامه الغذائي متغيرات دخيلة يجب تثبيتها أو ضبطها إحصائيًا لضمان أن أي تأثير مرصود يعود حقًا إلى المتغير المستقل (الدواء).

التصنيف بناءً على طبيعة البيانات:

- المتغير الكمي (Quantitative Variable): هو المتغير الذي يمثل قيمة عددية قابلة للقياس. يمكن إجراء عمليات حسابية عليه (كالجمع والطرح). وينقسم إلى نوعين:

- المتغير المتقطع (Discrete Variable): يأخذ قيمًا عددية صحيحة فقط ويمكن عدها (مثل عدد الطلاب في فصل، عدد السيارات في موقف). لا يمكن أن يكون هناك 2.5 طالب.

- المتغير المستمر (Continuous Variable): يمكن أن يأخذ أي قيمة ضمن نطاق معين (مثل الطول، الوزن، درجة الحرارة). يمكن أن يكون طول شخص ما 175.5 سم.

- المتغير النوعي أو الوصفي (Qualitative/Categorical Variable): هو المتغير الذي يمثل فئات أو مجموعات لا يمكن قياسها عدديًا، بل يتم تصنيفها. وينقسم بدوره إلى:

- المتغير الاسمي (Nominal Variable): يمثل فئات ليس لها ترتيب طبيعي أو تفضيلي (مثل فصيلة الدم، الجنسية، لون العين). لا يمكن القول إن فصيلة الدم A “أفضل” أو “أكبر” من B.

- المتغير الترتيبي (Ordinal Variable): يمثل فئات لها ترتيب منطقي واضح، لكن المسافات بين الفئات ليست متساوية بالضرورة (مثل مستوى التعليم: ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي؛ أو تقييمات الخدمة: سيئ، مقبول، جيد، ممتاز). نحن نعلم أن “جيد” أفضل من “مقبول”، لكن لا يمكننا تحديد مقدار الفرق كميًا. إن فهم نوع كل متغير في دراسة ما هو الخطوة الأولى نحو تحليل البيانات بشكل سليم.

المتغير في علوم الحاسوب والبرمجة

إذا كان المتغير في الرياضيات أداة للتجريد، فهو في علوم الحاسوب والبرمجة كيان ملموس وحيوي. في البرمجة، المتغير هو عبارة عن موقع محجوز في ذاكرة الحاسوب (Memory) يتم إعطاؤه اسمًا رمزيًا لتخزين قيمة أو معلومة. هذا المفهوم يختلف قليلًا عن نظيره الرياضي؛ فبينما يمثل المتغير الرياضي علاقة مجردة، فإن المتغير البرمجي هو “صندوق” أو “حاوية” فعلية لها عنوان في الذاكرة ويمكن تغيير محتوياتها أثناء تنفيذ البرنامج.

عملية استخدام المتغير في البرمجة تمر بخطوتين أساسيتين:

- الإعلان (Declaration): هي عملية إخبار المترجم (Compiler) أو المفسر (Interpreter) بوجود متغير باسم معين وتحديد نوع البيانات التي سيخزنها. على سبيل المثال، في لغة مثل Java أو C++،

int age;تعلن عن متغير اسمهageسيحتوي على قيمة من نوع عدد صحيح (Integer). تحديد نوع البيانات (Data Type) أمر بالغ الأهمية، فهو يحدد حجم الذاكرة المطلوب تخصيصها للمتغير ونوع العمليات التي يمكن إجراؤها عليه. - التهيئة (Initialization): هي عملية إعطاء المتغير قيمة ابتدائية. يمكن أن تتم هذه العملية أثناء الإعلان (

int age = 25;) أو في خطوة لاحقة (age = 25;). إذا تم استخدام متغير قبل تهيئته، فقد يحتوي على قيمة عشوائية (Garbage Value)، مما يؤدي إلى سلوك غير متوقع في البرنامج.

أحد المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمتغير البرمجي هو “النطاق” (Scope). يحدد نطاق المتغير الجزء من البرنامج الذي يمكن فيه الوصول إلى هذا المتغير واستخدامه. هناك نوعان رئيسيان من النطاقات:

- المتغير المحلي (Local Variable): هو المتغير الذي يتم الإعلان عنه داخل دالة أو كتلة برمجية معينة. لا يمكن الوصول إليه إلا من داخل تلك الدالة أو الكتلة. بمجرد انتهاء تنفيذ الدالة، يتم تدمير المتغير المحلي وتحرير الذاكرة التي كان يشغلها.

- المتغير العام (Global Variable): هو المتغير الذي يتم الإعلان عنه خارج جميع الدوال. يمكن الوصول إليه وتعديله من أي مكان في البرنامج. على الرغم من أن المتغيرات العامة قد تبدو مريحة، إلا أن الإفراط في استخدامها يعتبر ممارسة برمجية سيئة، لأنها تجعل تتبع تدفق البيانات أمرًا صعبًا وتزيد من احتمالية حدوث أخطاء جانبية غير مقصودة.

تسمح لغات البرمجة الحديثة بتعريف أنواع مختلفة من البيانات التي يمكن أن يخزنها كل متغير، مثل الأعداد الصحيحة (int)، والأعداد العشرية (float, double)، والسلاسل النصية (string)، والقيم المنطقية (boolean: true/false)، وغيرها من الهياكل الأكثر تعقيدًا مثل المصفوفات والكائنات. إن مرونة المتغير وقدرته على حمل أنواع مختلفة من البيانات هما ما يمنحان البرمجة قوتها التعبيرية الهائلة. كل برنامج، من أبسطه إلى أعقده، هو في جوهره مجموعة من التعليمات التي تعالج وتغير قيم المتغيرات لتحقيق هدف معين.

دور المتغير في المنهج العلمي والبحث التجريبي

لا يمكن تصور المنهج العلمي الحديث بدون المفهوم المركزي للمتغير. البحث العلمي، في جوهره، هو عملية منظمة لدراسة العلاقات بين المتغيرات. سواء كانت التجربة في مجال الفيزياء، أو الكيمياء، أو علم النفس، أو الاجتماع، فإنها تبدأ دائمًا بتحديد المتغيرات ذات الصلة وصياغة فرضية حول كيفية تأثير أحدها على الآخر.

الفرضية العلمية (Hypothesis) هي في الأساس عبارة تخمينية حول العلاقة بين متغيرين أو أكثر. على سبيل المثال، قد تكون الفرضية: “زيادة كمية الأسمدة (المتغير المستقل) تؤدي إلى زيادة طول النبات (المتغير التابع)”. لتكون الفرضية قابلة للاختبار، يجب أن يكون كل متغير فيها قابلاً للقياس والملاحظة. هذا يتطلب ما يسمى بالتعريف الإجرائي (Operational Definition) للمتغير، وهو وصف دقيق لكيفية قياسه. في مثالنا، يمكن تعريف “كمية الأسمدة” بالجرام، و”طول النبات” بالسنتيمتر.

تصميم التجربة يدور حول عزل العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. يقوم الباحث بالتلاعب بالمتغير المستقل (مثل إعطاء مجموعات مختلفة من النباتات كميات مختلفة من الأسمدة: 0 جرام، 5 جرام، 10 جرام) بينما يحاول تثبيت جميع المتغيرات الدخيلة المحتملة الأخرى (Control Variables) مثل كمية الماء، ونوع التربة، ودرجة الحرارة، وكمية الضوء. من خلال التحكم في هذه العوامل، يمكن للباحث أن يكون واثقًا إلى حد كبير من أن أي فروق مرصودة في المتغير التابع (طول النبات) ناتجة بالفعل عن التغيير في المتغير المستقل (الأسمدة) وليس عن عامل آخر.

بعد جمع البيانات، يأتي دور التحليل الإحصائي لتحديد ما إذا كانت العلاقة المرصودة بين المتغيرات ذات دلالة إحصائية أم أنها مجرد صدفة. تُستخدم الاختبارات الإحصائية لتقييم قوة واتجاه العلاقة، مما يسمح للباحثين بقبول الفرضية أو رفضها. إن القدرة على تحديد المتغير المناسب والتحكم فيه وقياسه بدقة هي مهارة أساسية لأي باحث، وهي ما يميز البحث العلمي المنضبط عن الملاحظة العابرة. كل متغير في الدراسة هو قطعة من اللغز، وتجمعيها معًا بشكل صحيح هو ما يقود إلى اكتشافات علمية جديدة.

الأهمية الفلسفية والمعرفية للمتغير

بعيدًا عن تطبيقاته التقنية، يحمل مفهوم المتغير أهمية فلسفية ومعرفية عميقة. لقد مثل إدخال المتغير إلى الفكر البشري ثورة في قدرتنا على التفكير المجرد. قبل وجود لغة رمزية للمتغيرات، كان التفكير الرياضي والمنطقي مقيدًا بالأمثلة الملموسة والمحددة. لم يكن من الممكن التعبير عن قانون عام إلا من خلال سرد عدد لا نهائي من الحالات الفردية.

المتغير حرر الفكر من هذه القيود. لقد سمح لنا بالتفكير في “أي عدد” أو “أي كائن” يفي بشروط معينة، بدلاً من التفكير في أعداد أو كائنات محددة. هذا هو جوهر التجريد. عندما نكتب (x+y)² = x² + 2xy + y²، فإننا لا نتحدث عن أرقام معينة، بل عن علاقة هيكلية تنطبق على أي زوج من الأرقام. هذا الانتقال من الملموس إلى المجرد هو أحد أعظم إنجازات العقل البشري، وكان المتغير هو الأداة التي جعلته ممكنًا.

من منظور نظرية المعرفة (Epistemology)، يعمل المتغير كجسر بين العالم التجريبي (الملاحظات المحددة) وعالم النظريات (القوانين العامة). في العلم، نبدأ بملاحظات محددة (قيم لمتغيرات)، ثم نحاول استنتاج قانون عام يصف العلاقة بين هذه المتغيرات. هذا القانون العام يُصاغ باستخدام المتغيرات ليعبر عن طبيعته الشاملة. لاحقًا، يمكن استخدام هذا القانون للتنبؤ بحالات جديدة ومحددة عن طريق استبدال المتغيرات بقيم جديدة. هذه الدورة بين الخاص والعام، والتي تتوسطها لغة المتغيرات، هي محرك التقدم المعرفي.

في الختام، يمكن القول إن المتغير هو أكثر بكثير من مجرد رمز لقيمة مجهولة. إنه مفهوم محوري أحدث ثورة في الرياضيات، ومكن من ظهور علوم الحاسوب، وشكل أساس المنهج العلمي التجريبي. يمثل كل متغير نافذة على المجهول، وأداة للتعميم، ولبنة في بناء المعرفة. من “شيء” الخوارزمي إلى المتغيرات الديناميكية في البرمجة المعقدة والنماذج العلمية، تظل فكرة تمثيل كمية قابلة للتغيير برمز بسيط واحدة من أقوى الأدوات التي ابتكرها العقل البشري، وهي أداة ستستمر في دفع حدود فهمنا للكون. إن إتقان التعامل مع كل متغير وتحديد دوره وطبيعته هو في الحقيقة إتقان للغة المنطق والتحليل نفسها.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الفرق الجوهري بين المتغير (Variable) والثابت (Constant)؟

الفرق الجوهري يكمن في خاصية “القابلية للتغيير”. المتغير هو رمز يمثل قيمة يُتوقع أن تتغير أو يمكن أن تأخذ قيمًا مختلفة أثناء سياق معين، سواء كان هذا السياق هو حل معادلة رياضية، أو تنفيذ برنامج حاسوبي، أو إجراء تجربة علمية. على سبيل المثال، في المعادلة الخطية y = 2x + 5، يمثل كل من x و y متغيرات لأن قيمتهما يمكن أن تتبدل مع الحفاظ على صحة العلاقة بينهما. أما الثابت (Constant)، فهو قيمة محددة وثابتة لا تتغير إطلاقًا ضمن السياق المحدد. في نفس المعادلة، العددان 2 و 5 هما ثوابت. في البرمجة، يُعلن عن الثابت صراحةً لمنع أي تعديل على قيمته لاحقًا (مثل const PI = 3.14159;)، مما يضمن الاستقرار والموثوقية في الكود، بينما يُصمم كل متغير ليحمل قيمًا قد تتغير بناءً على مدخلات المستخدم أو نتائج العمليات الحسابية.

2. كيف يختلف مفهوم المتغير في الرياضيات عن مفهومه في برمجة الحاسوب؟

على الرغم من أن المفهومين مرتبطان، إلا أن هناك اختلافًا فلسفيًا وعمليًا دقيقًا. في الرياضيات البحتة، المتغير هو مفهوم مجرد يمثل علاقة أو كمية غير محددة ضمن نظام منطقي. هو أداة للتعبير عن التعميمات والقوانين دون الإشارة إلى أي كيان مادي. أما في برمجة الحاسوب، فإن المتغير له وجود مادي وملموس؛ إنه اسم رمزي يشير إلى موقع محدد في ذاكرة الحاسوب (Memory Address). هذا الموقع هو بمثابة “صندوق” أو “حاوية” تُخزن فيه البيانات. وبالتالي، فإن المتغير البرمجي يتميز بخصائص لا توجد في نظيره الرياضي، مثل “نوع البيانات” (Data Type) الذي يحدد طبيعة المعلومة المخزنة (عدد صحيح، نص، إلخ)، و”النطاق” (Scope) الذي يحدد أماكن صلاحية استخدام هذا المتغير داخل البرنامج. باختصار، المتغير الرياضي أداة فكرية للتجريد، بينما المتغير البرمجي أداة عملية لإدارة البيانات في الذاكرة.

3. لماذا يعد التمييز بين المتغير المستقل والمتغير التابع أمرًا حاسمًا في البحث العلمي؟

هذا التمييز هو حجر الزاوية في تصميم التجارب العلمية وتفسير نتائجها، لأنه يحدد هيكل العلاقة السببية (Cause-and-Effect) التي يسعى الباحث لدراستها. المتغير المستقل (Independent Variable) هو “السبب” المفترض؛ وهو العامل الذي يتحكم فيه الباحث أو يغيره عمدًا لمراقبة تأثيره. أما المتغير التابع (Dependent Variable) فهو “الأثر” أو “النتيجة”؛ وهو العامل الذي يتم قياسه لمعرفة ما إذا كان قد تأثر بالتغيير في المتغير المستقل. بدون هذا الفصل الواضح، يصبح من المستحيل استنتاج علاقة سببية موثوقة. على سبيل المثال، إذا أراد باحث دراسة تأثير ساعات النوم (متغير مستقل) على التركيز (متغير تابع)، فإن التلاعب المنظم في ساعات النوم وقياس التركيز الناتج يسمح بتحديد ما إذا كان النوم يؤثر بالفعل على التركيز. إن عدم تحديد أي متغير هو السبب وأيها النتيجة يجعل البحث مجرد ملاحظة ارتباطات عشوائية لا معنى لها.

4. ما هو “المتغير الدخيل” (Confounding Variable) وكيف يمكن للباحثين التعامل معه؟

المتغير الدخيل، أو المربك، هو عامل خارجي لم يتم قياسه أو التحكم فيه في دراسة ما، ولكنه يؤثر على كل من المتغير المستقل والمتغير التابع، مما يخلق علاقة ظاهرية أو زائفة بينهما. هذا يمثل أحد أكبر التحديات للمصداقية في البحث. مثال كلاسيكي: قد تظهر دراسة أن هناك ارتباطًا قويًا بين مبيعات الآيس كريم ومعدلات الغرق. هنا، المتغير الدخيل هو “ارتفاع درجة الحرارة” أو “فصل الصيف”؛ فالطقس الحار يؤدي إلى زيادة استهلاك الآيس كريم (التأثير على المتغير الأول) ويزيد أيضًا من عدد الأشخاص الذين يسبحون، وبالتالي تزيد حوادث الغرق (التأثير على المتغير الثاني). العلاقة الحقيقية ليست بين الآيس كريم والغرق، بل بين الطقس الحار وكل منهما. يتعامل الباحثون مع هذا التحدي بعدة طرق، منها: التوزيع العشوائي للمشاركين في المجموعات (Randomization)، وتثبيت المتغير الدخيل بجعله ثابتًا لجميع المشاركين، أو قياسه وضبط تأثيره إحصائيًا أثناء تحليل البيانات (Statistical Control).

5. كيف تطور دور المتغير عند الانتقال من الجبر الكلاسيكي إلى حساب التفاضل والتكامل؟

في الجبر الكلاسيكي، غالبًا ما يكون دور المتغير هو تمثيل قيمة مجهولة ولكنها ثابتة ضمن معادلة معينة (مثل x في 3x - 9 = 0). الهدف هو إيجاد هذه القيمة المحددة. أما في حساب التفاضل والتكامل (Calculus)، فيتحول دور المتغير ليصبح أداة لوصف التغيير والحركة والعلاقات الديناميكية. لم يعد المتغير مجرد مجهول ثابت، بل أصبح يمثل كمية تتغير باستمرار. رموز مثل dx تمثل تغيرًا متناهيًا في الصغر في قيمة المتغير x. هذا المفهوم سمح للرياضيين بتحليل مفاهيم لم تكن ممكنة من قبل، مثل حساب ميل المماس لمنحنى عند أي نقطة (المشتقة)، أو إيجاد المساحة تحت المنحنى (التكامل). باختصار، نقل حساب التفاضل والتكامل مفهوم المتغير من كونه كيانًا ثابتًا ومجهولًا إلى كونه أداة ديناميكية لوصف السلوك اللحظي للكميات المتغيرة.

6. في البرمجة، ما هو “نطاق المتغير” (Variable Scope) وما أهميته؟

نطاق المتغير هو قاعدة تحدد الجزء من الكود المصدري للبرنامج الذي يمكن فيه الوصول إلى متغير معين والتعامل معه. الأهمية الكبرى للنطاق تكمن في تنظيم الكود ومنع الأخطاء غير المقصودة. النوعان الرئيسيان هما النطاق المحلي (Local Scope) والنطاق العام (Global Scope). المتغير المحلي يُعرَّف داخل دالة أو كتلة برمجية ولا يمكن رؤيته أو استخدامه إلا من داخلها، مما يجعله معزولًا وآمنًا من التعديلات الخارجية غير المرغوب فيها. أما المتغير العام، فيُعرَّف خارج أي دالة ويمكن الوصول إليه من أي مكان في البرنامج. على الرغم من فائدته أحيانًا، إلا أن الإفراط في استخدام المتغيرات العامة يعتبر ممارسة سيئة لأنه يجعل البرنامج صعب الفهم والتصحيح، حيث يمكن لأي جزء من الكود تعديل قيمة المتغير، مما يؤدي إلى “تأثيرات جانبية” (Side Effects) غير متوقعة. استخدام النطاقات بشكل صحيح يعزز من نمطية (Modularity) وموثوقية الكود.

7. لماذا تحتاج المتغيرات في معظم لغات البرمجة إلى “نوع بيانات” (Data Type) محدد؟

تحديد نوع البيانات (مثل عدد صحيح int، أو نص string، أو قيمة منطقية boolean) لكل متغير يخدم أغراضًا حيوية متعددة. أولاً، يخبر المترجم (Compiler) بحجم الذاكرة الذي يجب تخصيصها للمتغير؛ فالعدد الصحيح يحتاج مساحة أقل بكثير من نص طويل. ثانيًا، يحدد نوع العمليات المسموح بها على المتغير؛ فيمكن إجراء عمليات حسابية على الأعداد، بينما يمكن إجراء عمليات مثل الربط (Concatenation) على النصوص. هذا يمنع أخطاء غير منطقية مثل محاولة قسمة اسم شخص على تاريخ ميلاده. ثالثًا، يعزز من وضوح الكود ومقروئيته، حيث يفهم المبرمجون الآخرون على الفور طبيعة البيانات التي من المفترض أن يحملها كل متغير. في حين أن بعض اللغات ديناميكية النوع (Dynamically Typed) وتحدد النوع أثناء التشغيل، فإن اللغات ثابتة النوع (Statically Typed) تفرض هذا التحديد مسبقًا لضمان الأمان والكفاءة.

8. هل يمكنك توضيح الفرق بين المتغير الاسمي (Nominal) والمتغير الترتيبي (Ordinal) بمثال عملي؟

كلاهما نوعان من المتغيرات النوعية (Qualitative)، لكن الفرق الأساسي بينهما هو وجود “الترتيب” من عدمه. المتغير الاسمي يصف فئات ليس لها ترتيب منطقي أو تفضيلي. على سبيل المثال، متغير “لون السيارة” قد يأخذ قيماً مثل “أحمر”، “أزرق”، “أسود”. لا يمكننا القول إن اللون الأحمر “أكبر من” أو “أفضل من” الأزرق بترتيب رياضي. مثال آخر هو “فصيلة الدم” (A, B, AB, O). أما المتغير الترتيبي، فيصف فئات لها ترتيب هرمي واضح، لكن المسافات بين هذه الفئات غير متساوية أو غير قابلة للقياس الكمي. مثال ممتاز هو تقييمات العملاء: “سيئ”، “مقبول”، “جيد”، “ممتاز”. نحن نعلم أن “ممتاز” أفضل من “جيد”، و”جيد” أفضل من “مقبول”، ولكن لا يمكننا افتراض أن الفرق بين “ممتاز” و”جيد” هو نفس الفرق العددي بين “جيد” و”مقبول”. هذا التمييز مهم جدًا في الإحصاء لاختيار الاختبارات التحليلية المناسبة.

9. من هم أبرز العلماء الذين يُنسب إليهم الفضل في تطوير مفهوم المتغير الرمزي؟

يعتبر تطور مفهوم المتغير عملية تدريجية شارك فيها العديد من المفكرين. يمكن القول إن محمد بن موسى الخوارزمي في القرن التاسع وضع الأسس باستخدام كلمة “شيء” لتمثيل المجهول، بادئًا عصر الجبر. لكن القفزة النوعية نحو الترميز المنهجي تُنسب إلى عالم الرياضيات الفرنسي فرانسوا فييت (François Viète) في أواخر القرن السادس عشر. كان فييت أول من استخدم الحروف بشكل منهجي لتمثيل الكميات، حيث استخدم أحرف العلة للمجاهيل (المتغيرات) والحروف الساكنة للمعاملات (الثوابت)، مما سمح بصياغة صيغ جبرية عامة لأول مرة. بعد ذلك، في القرن السابع عشر، قام الفيلسوف وعالم الرياضيات رينيه ديكارت (René Descartes) بترسيخ هذا التقليد وتعميمه، وهو الذي وضع الاصطلاح الشائع حتى اليوم باستخدام الأحرف الأخيرة من الأبجدية (x, y, z) للمتغيرات والأحرف الأولى (a, b, c) للثوابت.

10. ما هي الأهمية الفكرية الكبرى لمفهوم المتغير بعيدًا عن تطبيقاته التقنية؟

الأهمية الفكرية الكبرى لمفهوم المتغير تكمن في أنه الأداة الأساسية لـ “التجريد” (Abstraction) و”التعميم” (Generalization). قبل وجود لغة رمزية للمتغيرات، كان الفكر المنطقي مقيدًا بالأمثلة الملموسة والحالات الفردية. سمح المتغير للعقل البشري بالانتقال من التفكير في “هذا العدد المحدد” إلى التفكير في “أي عدد”، ومن حل “هذه المسألة المحددة” إلى صياغة “قانون عام” يحل جميع المسائل من نفس النوع. إن القدرة على كتابة قانون فيزيائي مثل F = ma تعني أننا اكتشفنا علاقة هيكلية بين القوة والكتلة والتسارع تنطبق على أي جسم في أي مكان. هذا الانتقال من الخاص إلى العام هو جوهر التفكير العلمي والنظري. فالمتغير ليس مجرد رمز، بل هو لغة العقل التي تمكنه من صياغة القوانين والنظريات العامة التي تحكم العالم من حولنا.