المد والجزر: الرقصة الكونية للقوى، وأنواعه، وتأثيره العميق على الأرض

مقدمة: تعريف الظاهرة وأهميتها

تعتبر ظاهرة المد والجزر (Tide) واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية انتظاماً وقوة على كوكبنا، وهي تمثل الارتفاع والانخفاض الدوري لمستوى مياه المحيطات والبحار. هذا الإيقاع المستمر، الذي يحكمه تفاعل معقد بين قوى الجاذبية والحركة المدارية للأرض والقمر والشمس، ليس مجرد مشهد ساحلي مألوف، بل هو محرك أساسي للعديد من العمليات الفيزيائية والبيولوجية التي تشكل عالمنا. إن فهم آليات المد والجزر يتجاوز مجرد الفضول العلمي؛ فهو يمتلك أهمية قصوى في مجالات حيوية مثل الملاحة البحرية، وهندسة السواحل، واستغلال الطاقة المتجددة، ودراسة النظم البيئية البحرية. على مر العصور، سعى الإنسان إلى فك شفرة المد والجزر، بدءاً من الملاحظات البدائية للصيادين والبحارة، وصولاً إلى النماذج الرياضية المعقدة التي نستخدمها اليوم للتنبؤ به بدقة متناهية. هذه المقالة تهدف إلى تقديم تحليل أكاديمي شامل لظاهرة المد والجزر، مستعرضة القوى الفيزيائية التي تقف خلفها، وأنواعها المختلفة، والعوامل المعدِّلة لها، وتأثيراتها العميقة على الحياة والبشرية. إن دراسة المد والجزر تكشف عن ترابط وثيق بين الأرض وجوارها الكوني، وتوضح كيف يمكن لقوى بعيدة أن ترسم ملامح الحياة على كوكبنا.

الآليات الفيزيائية الحاكمة لظاهرة المد والجزر

لفهم ظاهرة المد والجزر بشكل علمي دقيق، يجب التعمق في القوى الأساسية التي تحرك كتل المياه الهائلة عبر محيطات العالم. تنشأ هذه الظاهرة بشكل رئيسي من تفاعل قوتين أساسيتين: قوة الجاذبية (Gravitational Force) والقوة الطاردة المركزية (Centrifugal Force) الناتجة عن دوران نظام الأرض-القمر حول مركز كتلتهما المشترك.

أولاً، قوة الجاذبية: وفقاً لقانون الجذب العام لنيوتن، فإن كل جسمين في الكون يجذبان بعضهما البعض بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بينهما. القمر، على الرغم من صغر حجمه مقارنة بالشمس، هو المحرك الرئيسي لظاهرة المد والجزر بسبب قربه الشديد من الأرض. لا يؤثر القمر على الأرض ككل بقوة متساوية، بل يمارس “قوة جاذبية تفاضلية” (Differential Gravitational Force). تكون قوة الجذب أقوى ما يمكن على جانب الأرض المواجه للقمر، وأضعف ما يمكن على الجانب البعيد. هذا الفارق في قوى الجذب هو الذي يسبب “تمدد” أو “استطالة” مياه المحيطات. المياه في النقطة الأقرب للقمر (النقطة تحت القمرية) تُسحب نحوه بقوة أكبر من مركز الأرض، مما يؤدي إلى تكون انتفاخ مائي أو “مد عالٍ” (High Tide).

ثانياً، القوة الطاردة المركزية: في المقابل، وعلى الجانب الآخر من الأرض، يتكون انتفاخ مائي آخر. تفسير هذا الانتفاخ الثاني أكثر تعقيداً. لا تدور الأرض والقمر ببساطة حول بعضهما البعض، بل يدوران حول نقطة تسمى “مركز الكتلة المشترك” (Barycenter)، وهي نقطة تقع داخلเนื้อ الأرض بقليل بسبب كتلة الأرض الأكبر. نتيجة لهذا الدوران، تتعرض كل نقطة على الأرض لقوة طاردة مركزية تدفعها إلى الخارج، بعيداً عن مركز الدوران. هذه القوة تكون متساوية في جميع أنحاء الكوكب. ومع ذلك، على الجانب البعيد من الأرض عن القمر، تكون القوة الطاردة المركزية أكبر من قوة جذب القمر الضعيفة في تلك النقطة. هذا الفائض في القوة الطاردة المركزية يدفع المياه إلى الخارج، مكوناً الانتفاخ المائي الثاني. بالتالي، فإن ظاهرة المد والجزر تخلق انتفاخين مائيين على جانبين متقابلين من الأرض في آن واحد، وهو ما يفسر حدوث مدين عاليين في معظم سواحل العالم خلال دورة يومية واحدة. المناطق الواقعة بين هذين الانتفاخين تشهد انخفاضاً في مستوى المياه، مما يسبب “الجزر” أو “المد المنخفض” (Low Tide). إن هذا التوازن الدقيق بين الجذب والقوة الطاردة المركزية هو جوهر فيزياء المد والجزر.

دور القمر والشمس في تشكيل المد والجزر

في حين أن القمر هو المؤثر الأساسي في ظاهرة المد والجزر، فإن الشمس، بكتلتها الهائلة، تلعب دوراً ثانوياً ولكنه حاسم في تعديل شدة هذه الظاهرة. قوة جذب الشمس للأرض تبلغ حوالي 179 مرة قوة جذب القمر، ولكن نظراً لبعدها الشاسع، فإن قوتها التفاضلية (الفارق في الجذب بين الجانب القريب والبعيد من الأرض) لا تتجاوز 46% من قوة القمر التفاضلية. لذلك، يُعتبر تأثير الشمس على المد والجزر تعديلياً وليس أساسياً.

يتجلى هذا التفاعل بين الشمس والقمر بوضوح في دورة المد والجزر الشهرية، والتي تنتج نوعين رئيسيين من المدود:

- المد الربيعي (Spring Tide): يحدث هذا النوع من المد والجزر عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، وهو ما يحصل مرتين في الشهر القمري: خلال طور المحاق (New Moon) وطور البدر (Full Moon). في هذه الحالة، تتضافر قوى الجذب لكل من الشمس والقمر، مما يؤدي إلى سحب المياه في نفس الاتجاه. ينتج عن هذا التآزر انتفاخات مدية أكبر من المعتاد، مما يؤدي إلى “مد عالٍ أعلى” و”جزر منخفض أدنى”. يُطلق على هذا النوع اسم “المد الربيعي” ليس نسبةً إلى فصل الربيع، بل إشارةً إلى “القفز” أو “الانبثاق”، في دلالة على قوة المد والجزر في هذه الفترة.

- المد المحاقي (Neap Tide): يحدث هذا النوع من المد والجزر عندما يشكل القمر والشمس زاوية قائمة (90 درجة) مع الأرض، وذلك خلال طوري التربيع الأول والتربيع الأخير من الشهر القمري. في هذه الحالة، تعمل قوة جذب الشمس بشكل متعامد مع قوة جذب القمر، مما يؤدي إلى إضعاف كل منهما للآخر. تكون النتيجة انتفاخات مدية أصغر من المعتاد، مما يؤدي إلى “مد عالٍ أدنى” و”جزر منخفض أعلى”. يكون الفرق بين المد العالي والجزر في هذه الفترة هو الأصغر خلال الشهر. يُعرف هذا النمط من المد والجزر بالمد المحاقي.

بالإضافة إلى هذا التفاعل، تؤثر عوامل فلكية أخرى على دورة المد والجزر، مثل التغير في المسافة بين الأرض وكل من القمر والشمس بسبب مداراتهما الإهليلجية. عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض (نقطة الحضيض – Perigee)، يكون تأثيره على المد والجزر أقوى بنسبة تصل إلى 20%، مما يؤدي إلى مدود أعلى. وعلى العكس، عندما يكون في أبعد نقطة (نقطة الأوج – Apogee)، يضعف تأثيره. إن فهم هذه التفاعلات المعقدة ضروري للتنبؤ الدقيق بسلوك المد والجزر على المدى الطويل.

تصنيفات وأنواع المد والجزر

لا تتبع جميع سواحل العالم نفس النمط اليومي لظاهرة المد والجزر. فالشكل الهندسي لأحواض المحيطات، وتأثير دوران الأرض (قوة كوريوليس)، وتضاريس السواحل، تؤدي إلى تباين كبير في إيقاع وارتفاع المد والجزر من مكان لآخر. بناءً على عدد دورات المد العالي والمنخفض التي تحدث خلال يوم مدّي واحد (حوالي 24 ساعة و50 دقيقة)، يمكن تصنيف المد والجزر إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

- المد والجزر شبه اليومي (Semi-diurnal Tide): هذا هو النوع الأكثر شيوعاً، ويتميز بحدوث مدين عاليين وجزرين منخفضين كل يوم مدّي. يكون ارتفاع المدين العاليين متساوياً تقريباً، وكذلك انخفاض الجزرين. الفترة بين كل مد عالٍ والذي يليه تكون حوالي 12 ساعة و25 دقيقة. تسود هذه الدورة في معظم سواحل المحيط الأطلسي، بما في ذلك الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. يعد فهم هذا النمط من المد والجزر أساسياً للملاحة في هذه المناطق المزدحمة.

- المد والجزر اليومي (Diurnal Tide): في هذا النوع الأقل شيوعاً، يحدث مد عالٍ واحد وجزر منخفض واحد فقط كل يوم مدّي. الفترة بين المد العالي والجزر تكون حوالي 12 ساعة و25 دقيقة، ولكن الدورة الكاملة تستغرق 24 ساعة و50 دقيقة. يوجد هذا النوع من المد والجزر في مناطق معينة مثل خليج المكسيك، وبعض أجزاء من جنوب شرق آسيا، وسواحل الصين. يعود سبب تكون هذا النمط إلى التفاعل المعقد بين القوى المدية وأبعاد وشكل حوض المحيط، مما يؤدي إلى قمع إحدى دورتي المد والجزر شبه اليومية.

- المد والجزر المختلط (Mixed Tide): كما يوحي الاسم، يجمع هذا النوع بين خصائص النوعين السابقين. يحدث فيه مدان عاليان وجزران منخفضات كل يوم، ولكن بارتفاعات متفاوتة بشكل كبير. يكون هناك “مد عالٍ أعلى” (Higher High Water) و “مد عالٍ أدنى” (Lower High Water)، بالإضافة إلى “جزر منخفض أدنى” (Lower Low Water) و “جزر منخفض أعلى” (Higher Low Water). هذا التفاوت في الارتفاع، المعروف بـ “التفاوت اليومي” (Diurnal Inequality)، يكون بارزاً. هذا النمط من المد والجزر هو السائد على طول الساحل الغربي لأمريكا الشمالية وفي العديد من جزر المحيط الهادئ. إن تعقيد هذا النوع من المد والجزر يتطلب حسابات دقيقة للتنبؤ به.

إن هذا التصنيف يساعد العلماء والمهندسين على نمذجة وفهم سلوك المد والجزر في مناطق محددة، وهو أمر بالغ الأهمية للتخطيط الساحلي والأنشطة البحرية.

العوامل الجغرافية والبيئية المؤثرة على المد والجزر

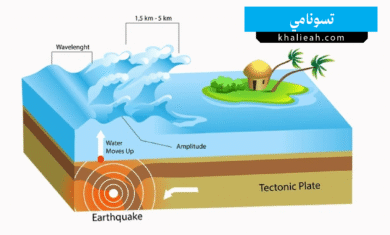

النموذج النظري لانتفاخين مائيين يدوران حول أرض مغطاة بالكامل بالماء هو تبسيط مفيد، لكن الواقع أكثر تعقيداً بكثير. يتأثر سلوك المد والجزر الفعلي بمجموعة من العوامل الجغرافية والبيئية التي تعدّل من ارتفاعه وتوقيته وسرعته. لا يكون المد والجزر مجرد ارتفاع وهبوط عمودي للمياه، بل هو في الواقع موجة طويلة جداً (Tidal Wave) تنتشر عبر المحيطات، وتتفاعل مع تضاريس قاع البحر وشكل السواحل.

أحد أهم العوامل هو شكل السواحل وعمق المياه (Bathymetry). عندما تدخل موجة المد والجزر إلى خلجان ضيقة أو قنوات نهرية متدرجة (Estuaries)، يتم ضغط طاقتها في مساحة أصغر، مما يؤدي إلى تضخيم ارتفاع المد بشكل كبير. المثال الأكثر شهرة على ذلك هو خليج فندي (Bay of Fundy) في كندا، الذي يسجل أعلى فارق في المد والجزر في العالم، حيث يصل إلى أكثر من 16 متراً. على العكس من ذلك، في البحار شبه المغلقة مثل البحر الأبيض المتوسط أو بحر البلطيق، يكون نطاق المد والجزر ضئيلاً جداً لأن حجم المياه وحجم الفتحات التي تربطها بالمحيط المفتوح لا يسمحان بتبادل كميات كبيرة من المياه خلال دورة المد.

قوة كوريوليس (Coriolis Effect)، الناتجة عن دوران الأرض، تلعب أيضاً دوراً محورياً في حركة موجات المد والجزر. في نصف الكرة الشمالي، تنحرف المياه المتحركة إلى اليمين، وفي نصف الكرة الجنوبي إلى اليسار. هذا الانحراف يمنع موجة المد والجزر من التحرك في خط مستقيم عبر حوض المحيط. بدلاً من ذلك، تدور الموجة حول نقاط ثابتة تسمى “النقاط الأمفيدرومية” (Amphidromic Points)، حيث يكون نطاق المد والجزر صفراً تقريباً، ويزداد كلما ابتعدنا عن هذه النقطة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للظروف الجوية أن تؤثر بشكل كبير على المد والجزر. فالضغط الجوي المنخفض، المصاحب للعواصف، يسمح بارتفاع مستوى سطح البحر (تأثير البارومتر المقلوب)، بينما الرياح القوية التي تهب نحو الساحل يمكن أن تدفع كميات إضافية من المياه، مما يفاقم من ارتفاع المد العالي ويؤدي إلى ظاهرة خطيرة تعرف بـ “عصف المد” (Storm Surge). إن التنبؤ الدقيق بظاهرة المد والجزر يتطلب دمج كل هذه العوامل المحلية في النماذج الحاسوبية.

قياس المد والجزر والتنبؤ به

نظراً للأهمية الحيوية لظاهرة المد والجزر في الأنشطة البشرية، كان تطوير أساليب دقيقة لقياسها والتنبؤ بها أولوية علمية وهندسية لقرون. يعتمد التنبؤ الدقيق بـ المد والجزر على مزيج من المراقبة المستمرة والنماذج الرياضية المعقدة.

تاريخياً، كان رصد المد والجزر يتم باستخدام “مقاييس المد” (Tide Gauges) البسيطة، التي كانت تتكون من مسطرة مرقمة مثبتة في الموانئ. تطورت هذه الأدوات لتشمل أجهزة تسجيل ميكانيكية تستخدم عوامة في بئر متصل بالبحر لتسجيل التغيرات في مستوى المياه على أسطوانة ورقية دوارة. أما اليوم، فتستخدم محطات قياس المد والجزر الحديثة تقنيات متطورة مثل أجهزة استشعار الضغط في قاع البحر، والرادارات، وأجهزة الاستشعار الصوتية التي توفر بيانات رقمية عالية الدقة في الوقت الفعلي.

في العقود الأخيرة، أحدثت تقنية قياس الارتفاعات بالأقمار الصناعية (Satellite Altimetry) ثورة في دراسة المد والجزر. تقوم الأقمار الصناعية مثل Jason-3 و Sentinel-6 بإرسال نبضات رادارية إلى سطح المحيط وقياس الوقت الذي تستغرقه للعودة. من خلال هذه البيانات، يمكن للعلماء رسم خرائط دقيقة لتغيرات مستوى سطح البحر على نطاق عالمي، مما يسمح بفهم أفضل لديناميكيات المد والجزر في المحيط المفتوح، بعيداً عن تأثيرات السواحل.

أما عملية التنبؤ، فتعتمد على مبدأ أن المد والجزر هو نتيجة لمجموعة من التأثيرات الدورية التي يمكن وصفها رياضياً. باستخدام تقنية تسمى “التحليل التوافقي” (Harmonic Analysis)، يتم تفكيك سجلات المد والجزر التاريخية الطويلة إلى مكوناتها الفردية (Constituents)، حيث يمثل كل مكون تأثيراً فلكياً معيناً (مثل دورة القمر اليومية، أو دورة الشمس، أو تأثير المدار الإهليلجي للقمر). بمجرد تحديد سعة وطور هذه المكونات لموقع معين، يمكن إعادة تجميعها للتنبؤ بمستوى المد والجزر في أي وقت في المستقبل بدقة مذهلة. تتيح لنا النماذج الرياضية الحديثة اليوم فهم وتوقع سلوك المد والجزر بدقة، وهو أمر لا غنى عنه لسلامة الملاحة والعمليات البحرية.

الأهمية البيولوجية والإيكولوجية للمد والجزر

يمثل إيقاع المد والجزر قوة بيئية هائلة تشكل النظم البيئية الساحلية وتدفع العمليات البيولوجية في جميع أنحاء العالم. التأثير الأكثر وضوحاً هو خلق “منطقة المد والجزر” (Intertidal Zone)، وهي البيئة الديناميكية التي تتعرض للغمر بالماء خلال المد العالي وتنكشف للهواء خلال الجزر. هذه المنطقة هي واحدة من أكثر الموائل تطلباً على وجه الأرض، حيث يجب على الكائنات الحية التي تعيش فيها أن تتكيف مع تقلبات شديدة في درجة الحرارة، والملوحة، والرطوبة، والتعرض للأمواج.

وقد طورت الكائنات في هذه المنطقة تكيفات رائعة للبقاء على قيد الحياة. فمثلاً، تلتصق البرنقيل (Barnacles) وأعشاب البحر بالصخور بقوة لتجنب أن تجرفها الأمواج، وتغلق أصدافها بإحكام عند انحسار الماء للحفاظ على الرطوبة. تمتلك العديد من الرخويات مثل البطلينوس (Clams) القدرة على دفن نفسها في الرمال لحماية أنفسها من الجفاف والحيوانات المفترسة. تعتمد دورة حياة العديد من الكائنات، من الطيور الساحلية التي تتغذى على اللافقاريات المكشوفة أثناء الجزر، إلى الأسماك التي تدخل المستنقعات الملحية مع المد العالي لوضع بيضها، بشكل مباشر على إيقاع المد والجزر.

بالإضافة إلى خلق الموائل، يلعب المد والجزر دوراً حاسماً في نقل وتوزيع المغذيات والعوالق واليرقات. تعمل تيارات المد والجزر كنظام توزيع طبيعي، حيث تنقل المواد العضوية من مصبات الأنهار والمستنقعات الملحية الغنية إلى المياه الساحلية المفتوحة، وتدعم بذلك الشبكات الغذائية البحرية الأوسع. هذا التدفق المستمر للمياه يمنع أيضاً ركود المياه في الخلجان والمضايق، مما يضمن تجديد الأكسجين وإزالة الفضلات. لولا حركة المد والجزر، لكانت العديد من المناطق الساحلية أقل إنتاجية بيولوجياً وأكثر عرضة للتلوث. إن فهم العلاقة بين المد والجزر والنظم البيئية ضروري للحفاظ على صحة محيطاتنا.

التطبيقات البشرية واستغلال طاقة المد والجزر

منذ فجر الحضارة، كان المد والجزر عاملاً حاسماً في تفاعل البشر مع البحر. بالنسبة للملاحة، فإن معرفة توقيت وارتفاع المد والجزر أمر حيوي لدخول وخروج السفن من الموانئ، خاصة تلك التي تحتوي على قنوات ضحلة أو حواجز رملية. يمكن للتيارات المدية القوية أن تساعد أو تعيق حركة السفن، مما يؤثر على كفاءة استهلاك الوقود وجداول الرحلات.

في العصر الحديث، برز المد والجزر كمصدر واعد للطاقة المتجددة. يمكن استغلال طاقة المد والجزر بطريقتين رئيسيتين:

- محطات طاقة السدود المدية (Tidal Barrages): تتضمن هذه التقنية بناء سد عبر مصب نهري أو خليج ذي نطاق مد وجزر عالٍ. أثناء المد العالي، يُسمح للمياه بالتدفق عبر توربينات لتملأ الحوض خلف السد. وعندما يصل المد إلى ذروته، تُغلق البوابات. بعد انحسار المد، يتم إطلاق المياه المحتجزة عبر التوربينات مرة أخرى لتوليد الكهرباء. محطة “لا رانس” في فرنسا هي مثال كلاسيكي وناجح لهذه التقنية.

- مولدات التيارات المدية (Tidal Stream Generators): تعمل هذه الأجهزة بشكل مشابه لتوربينات الرياح، ولكنها توضع تحت الماء في المناطق ذات التيارات المدية السريعة. تقوم التيارات بتحريك شفرات التوربين، التي تدير مولداً لإنتاج الكهرباء. تتميز هذه التقنية بأنها أقل تأثيراً على البيئة من السدود المدية.

يمثل استغلال طاقة المد والجزر حلاً واعداً لأنه، على عكس طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يمكن التنبؤ به بشكل كامل وموثوق. ومع ذلك، فإن التكاليف الأولية المرتفعة والتحديات الهندسية والتأثيرات البيئية المحتملة على الحياة البحرية لا تزال عوائق رئيسية أمام انتشاره على نطاق واسع.

بالإضافة إلى الطاقة، يجب أن تأخذ المشاريع الهندسية الساحلية، مثل بناء الموانئ والأرصفة البحرية والجدران الاستنادية، نطاق المد والجزر في الاعتبار لضمان سلامتها واستقرارها. إن فهم ديناميكيات المد والجزر ليس رفاهية علمية، بل هو ضرورة عملية تؤثر على اقتصادنا وسلامتنا.

الظواهر المتطرفة المتعلقة بالمد والجزر

في بعض الحالات، يمكن أن يتخذ المد والجزر أشكالاً متطرفة ومثيرة، مما يخلق ظواهر طبيعية فريدة وخطيرة في بعض الأحيان.

التجويف المدي (Tidal Bore): في بعض الأنهار والمصبات التي تتميز بمدى مد وجزر كبير ومدخل ضيق ومتدرج، يمكن أن تتقدم موجة المد العالي القادمة على شكل جدار من المياه يتحرك عكس اتجاه جريان النهر. تُعرف هذه الظاهرة بالتجويف المدي، ويمكن أن تكون موجة واحدة متكسرة أو سلسلة من الموجات. من أشهر الأمثلة نهر سيفيرن في المملكة المتحدة ونهر تشيانتانغ في الصين، حيث تجذب هذه الظاهرة راكبي الأمواج والمتفرجين من جميع أنحاء العالم.

المد الملكي (King Tide): هذا مصطلح غير علمي يُستخدم لوصف أعلى مد وجزر يحدث خلال العام. يحدث “المد الملكي” عندما يتزامن المد الربيعي (عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة) مع وجود القمر في أقرب نقطة له من الأرض (نقطة الحضيض). يمكن أن يؤدي هذا التزامن إلى فيضانات ساحلية طفيفة حتى في غياب العواصف، وهو يعطي لمحة عما قد يصبح عليه متوسط المد العالي في المستقبل مع ارتفاع مستوى سطح البحر.

عصف المد (Storm Surge): ربما تكون أخطر ظاهرة مرتبطة بـ المد والجزر هي التفاعل بينه وبين العواصف الشديدة. عصف المد هو ارتفاع غير طبيعي في مستوى سطح البحر ناتج عن انخفاض الضغط الجوي والرياح القوية المصاحبة للإعصار أو العواصف الساحلية. عندما يتزامن وصول عصف مد قوي مع وقت المد العالي، خاصة خلال فترة المد الربيعي، تكون النتيجة كارثية. يؤدي هذا التراكم إلى فيضانات ساحلية مدمرة يمكن أن تغمر مساحات شاسعة من الأراضي المنخفضة، مما يهدد الأرواح والممتلكات. إن فهم هذا التفاعل بين المد والجزر والطقس أمر بالغ الأهمية لأنظمة الإنذار المبكر والتخطيط لحالات الطوارئ الساحلية.

خاتمة: قوة كونية تشكل عالماً

في الختام، إن المد والجزر ليس مجرد ارتفاع وانخفاض بسيط لمستوى سطح البحر، بل هو ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه تمثل تجسيداً للقوى الكونية التي تحكم نظامنا الشمسي. من الرقصة الثقالية الدقيقة بين الأرض والقمر والشمس، إلى التعديلات التي تفرضها جغرافيا كوكبنا، ينسج المد والجزر إيقاعاً أساسياً يؤثر على كل شيء، من دوران الكوكب نفسه إلى دورات حياة أصغر الكائنات البحرية. إن دراسة المد والجزر تظل مجالاً حيوياً يجمع بين الفيزياء الفلكية وعلوم المحيطات والبيولوجيا والهندسة، مما يوفر رؤى عميقة حول كيفية عمل عالمنا. ومع تحديات تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، سيصبح فهمنا وتنبؤنا بسلوك المد والجزر أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية مجتمعاتنا الساحلية. في نهاية المطاف، سيظل المد والجزر قوة طبيعية مهيمنة، تذكرنا باستمرار بالروابط الخفية والقوية التي تربط عالمنا الصغير بالكون الفسيح.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو السبب الفيزيائي الأساسي لوجود انتفاخين مديين على جانبين متقابلين من الأرض؟

السبب يكمن في “قوى المد والجزر التفاضلية” (Differential Tidal Forces) الناتجة عن تفاعل الجاذبية والقوة الطاردة المركزية. على الجانب المواجه للقمر، تكون قوة جذب القمر أقوى من القوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران نظام الأرض-القمر حول مركز كتلتهما المشترك (Barycenter). هذا الفائض في الجذب يسحب المياه نحو القمر، مكوناً الانتفاخ الأول. على الجانب البعيد، تكون قوة جذب القمر في أضعف حالاتها، بينما تظل القوة الطاردة المركزية ثابتة وقوية. هذا الفائض في القوة الطاردة المركزية (التي تدفع للخارج) يتغلب على الجذب الضعيف، مما يدفع المياه بعيداً عن الأرض ويخلق الانتفاخ الثاني. بالتالي، ليس هناك قوة “غريبة” تخلق الانتفاخ الثاني، بل هو نتيجة طبيعية لديناميكيات المدار المشترك.

2. لماذا يعتبر القمر المؤثر الرئيسي على المد والجزر رغم أن جاذبية الشمس أقوى بكثير؟

صحيح أن قوة الجذب الإجمالية للشمس على الأرض أكبر بحوالي 179 مرة من قوة القمر، لكن ظاهرة المد والجزر لا تعتمد على قوة الجذب الكلية، بل على “تدرج الجاذبية” أو القوة التفاضلية عبر قطر الأرض. نظراً لأن القمر أقرب بكثير إلى الأرض، فإن الفارق في قوة جذبه بين الجانب القريب والبعيد من الأرض يكون أكبر بكثير من الفارق المماثل الناتج عن جاذبية الشمس البعيدة. بالتحديد، تبلغ القوة التفاضلية للقمر حوالي 2.2 مرة القوة التفاضلية للشمس. هذا التدرج الحاد في الجاذبية هو ما “يمدد” مياه المحيطات بفعالية، مما يجعل القمر المحرك الأساسي لظاهرة المد والجزر.

3. ما الفرق الجوهري بين المد الربيعي (Spring Tide) والمد المحاقي (Neap Tide)؟

الفرق الجوهري يكمن في الاصطفاف الهندسي لنظام الأرض-القمر-الشمس. يحدث المد الربيعي عندما تكون الأجرام الثلاثة على استقامة واحدة (الاقتران أو التقابل)، أي خلال طوري المحاق والبدر. في هذه الحالة، تتضافر قوى الجذب المدية لكل من الشمس والقمر، مما ينتج عنه قوة مدية كلية أكبر، وبالتالي نطاق مد وجزر أقصى (مد عالٍ أعلى وجزر منخفض أدنى). أما المد المحاقي، فيحدث عندما تشكل الشمس والقمر زاوية قائمة مع الأرض (التربيع الأول والأخير). في هذا الوضع، تعمل قوة جذب الشمس بشكل متعامد على قوة جذب القمر، مما يؤدي إلى إضعاف التأثير الكلي. تكون النتيجة نطاق مد وجزر أدنى (مد عالٍ أدنى وجزر منخفض أعلى).

4. لماذا يختلف نمط وارتفاع المد والجزر بشكل كبير من ساحل لآخر حول العالم؟

يعود هذا الاختلاف إلى مجموعة معقدة من العوامل الجغرافية والمحيطية. النموذج النظري لانتفاخين مديين يفترض أرضاً ملساء مغطاة بالكامل بالماء. في الواقع، تتفاعل موجة المد والجزر الطويلة مع شكل أحواض المحيطات، وعمق المياه (Bathymetry)، ووجود القارات، وشكل السواحل. الخلجان الضيقة والمصبات النهرية يمكن أن تضخم ارتفاع المد (ظاهرة الرنين)، بينما البحار شبه المغلقة بالكاد تشهد مداً وجزراً. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي قوة كوريوليس (Coriolis force) الناتجة عن دوران الأرض إلى انحراف موجات المد، مما يخلق أنظمة دوران معقدة حول نقاط أمفيدرومية (Amphidromic points) يكون فيها نطاق المد صفراً. هذا التفاعل هو ما ينتج عنه الأنواع المختلفة من المد (شبه اليومي، اليومي، والمختلط).

5. هل تؤثر ظاهرة المد والجزر على اليابسة والغلاف الجوي أيضاً؟

نعم، وإن كان تأثيرها أقل وضوحاً. تمارس قوى المد والجزر تأثيراً على كل مكونات الكوكب. القشرة الأرضية الصلبة تتمدد وتنكمش استجابةً لهذه القوى، فيما يعرف بـ “مد الأرض” (Earth tide)، وهو ارتفاع وهبوط للسطح يمكن أن يصل إلى عدة سنتيمترات، ويتم رصده بأجهزة قياس دقيقة. كذلك، يتأثر الغلاف الجوي بـ “المد الجوي” (Atmospheric tide)، حيث تسبب قوى الجذب وتأثيرات التسخين الشمسي تغيرات دورية في الضغط الجوي، على الرغم من أن التأثير الحراري للشمس هو المهيمن في هذه الحالة.

6. كيف يتم التنبؤ بالمد والجزر بدقة متناهية للمستقبل؟

يتم التنبؤ من خلال عملية رياضية تسمى “التحليل التوافقي” (Harmonic Analysis). تعتمد هذه الطريقة على مبدأ أن الدورة المعقدة لـ المد والجزر في أي مكان هي في الواقع مجموع عدد من الموجات الدورية البسيطة، تُعرف بـ “المكونات المدية” (Tidal Constituents). يمثل كل مكون تأثيراً فلكياً محدداً (مثل دوران الأرض اليومي، حركة القمر الشهرية، مدار القمر الإهليلجي، إلخ). يقوم العلماء بتحليل سجلات قياس مستوى سطح البحر التاريخية الطويلة (لمدة عام على الأقل) لتحديد سعة (amplitude) وطور (phase) كل مكون من هذه المكونات الرئيسية. وبمجرد تحديد هذه الثوابت لموقع معين، يمكن استخدامها لإعادة بناء وتوقع سلوك المد والجزر في أي وقت في المستقبل بدقة عالية.

7. ما هي طاقة المد والجزر وكيف يمكن استغلالها؟

طاقة المد والجزر هي شكل من أشكال الطاقة المائية التي تحول طاقة الحركة الناتجة عن الارتفاع والانخفاض الدوري لمياه البحر إلى طاقة كهربائية. هناك طريقتان رئيسيتان لاستغلالها: أولاً، “محطات السدود المدية” (Tidal Barrages)، التي تعمل كالسدود الكهرومائية التقليدية حيث يتم حجز المياه عند المد العالي وإطلاقها عبر توربينات عند الجزر. ثانياً، “مولدات التيارات المدية” (Tidal Stream Generators)، وهي توربينات تحت الماء تشبه توربينات الرياح، توضع في مناطق ذات تيارات مدية سريعة لتوليد الكهرباء مباشرة من تدفق المياه. تتميز طاقة المد والجزر بأنها موثوقة ويمكن التنبؤ بها بالكامل، مما يجعلها مصدراً واعداً للطاقة المتجددة.

8. هل يؤثر المد والجزر على دوران الأرض على المدى الطويل؟

نعم، بشكل ملحوظ. الاحتكاك الناتج عن حركة انتفاخات المد والجزر عبر قاع المحيطات الضحلة يستهلك طاقة دورانية من نظام الأرض-القمر. هذا التأثير، المعروف باسم “الاحتكاك المدي” (Tidal Friction)، يعمل كـ “مكابح” دقيقة ولكن مستمرة، مما يؤدي إلى إبطاء دوران الأرض تدريجياً. نتيجة لذلك، يزداد طول اليوم على الأرض بمعدل يقدر بحوالي 2.3 ميلي ثانية كل قرن. للحفاظ على الزخم الزاوي الكلي للنظام، فإن هذا التباطؤ يقابله ابتعاد تدريجي للقمر عن الأرض بمعدل يقارب 3.8 سنتيمترات سنوياً.

9. ما هي “النقاط الأمفيدرومية” (Amphidromic Points) وما علاقتها بالمد والجزر؟

النقطة الأمفيدرومية هي نقطة داخل حوض محيطي يكون فيها نطاق المد والجزر (الفرق بين المد العالي والجزر) صفراً أو قريباً من الصفر. تنشأ هذه النقاط بسبب تداخل موجات المد وتأثير قوة كوريوليس. بدلاً من التحرك ك موجة مستقيمة عبر المحيط، تدور موجة المد والجزر حول هذه النقاط المحورية، مثلما تدور أسلاك عجلة الدراجة حول محورها. يزداد ارتفاع المد تدريجياً كلما ابتعدنا عن النقطة الأمفيدرومية. الخطوط التي تصل بين النقاط ذات الطور المدي المتساوي (أي التي تشهد المد العالي في نفس الوقت) تشع من هذه النقطة، وتسمى “الخطوط المتزامنة” (Co-tidal lines).

10. كيف يؤثر تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر على ظاهرة المد والجزر؟

تغير المناخ يؤثر على المد والجزر بطرق معقدة. التأثير الأكثر مباشرة هو أن ارتفاع مستوى سطح البحر (Sea-Level Rise) يوفر خط أساس أعلى، مما يعني أن المدود العالية، خاصة “المدود الملكية” (King Tides)، ستصل إلى مستويات أعلى وتتسبب في فيضانات ساحلية متكررة وأكثر شدة. علاوة على ذلك، يمكن للتغيرات في عمق المياه وشكل السواحل (بسبب الغمر) أن تعدل من ديناميكيات انتشار موجة المد والجزر نفسها، مما قد يغير نطاق المد في بعض المناطق. كما أن ذوبان الصفائح الجليدية يغير توزيع الكتلة على الأرض بشكل طفيف، مما قد يؤثر على دوران الكوكب وبالتالي على قوى المد والجزر على المدى الطويل جداً.