الاقتران المداري أو الاصطفاف: من الميكانيكا السماوية إلى الكشف عن عوالم جديدة

يمثل الفضاء الكوني مسرحاً لرقصة جاذبية لا تنتهي، حيث تتحرك الأجرام السماوية في مسارات محددة بدقة رياضية فائقة. وضمن هذه الحركة الدؤوبة، تبرز لحظات فريدة تتخذ فيها ثلاثة أجرام سماوية أو أكثر ترتيباً هندسياً خاصاً على خط مستقيم تقريباً، وهي ظاهرة تُعرف علمياً باسم الاقتران المداري أو الاصطفاف (Syzygy). هذه الظاهرة ليست مجرد مصادفة بصرية نادرة، بل هي نتيجة حتمية لقوانين الميكانيكا السماوية التي تحكم مدارات الكواكب والأقمار والنجوم. إن فهم الاقتران المداري أو الاصطفاف يفتح نافذة لا مثيل لها على ديناميكيات الكون، ويقدم للعلماء أداة قوية لكشف أسرار الأجرام البعيدة وقياس المسافات الكونية، بل وحتى اختبار النظريات الفيزيائية الأساسية. تتناول هذه المقالة بشكل أكاديمي ومباشر مفهوم الاقتران المداري أو الاصطفاف، مستعرضةً أنواعه، والآليات الفيزيائية التي تقف خلفه، وتأثيراته المرصودة، وأهميته العلمية الحاسمة التي تمتد من دراسة نظامنا الشمسي إلى استكشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

تعريف الاقتران المداري أو الاصطفاف وأنواعه الأساسية

في جوهره، يشير مصطلح الاقتران المداري أو الاصطفاف إلى أي تكوين خطي لثلاثة أجرام سماوية أو أكثر في نظام جاذبي واحد. الكلمة (Syzygy) مشتقة من اليونانية وتعني “الارتباط معاً”، وهو وصف دقيق للحالة الهندسية التي تتخذها الأجرام. وعلى الرغم من أن الاصطفاف الكامل والمثالي على خط مستقيم رياضي هو حالة نادرة للغاية، إلا أن المصطلح يُستخدم لوصف أي تقارب كبير من هذا التكوين. يمكن تصنيف الاقتران المداري أو الاصطفاف إلى نوعين رئيسيين بناءً على موقع الجرم المركزي:

- الاقتران (Conjunction): يحدث هذا النوع من الاقتران المداري أو الاصطفاف عندما يكون الجرمان السماويان في نفس الجانب من الجرم المركزي. المثال الأكثر شيوعاً هو الاقتران بين الشمس والقمر والأرض، والذي يحدث عند ولادة قمر جديد (المحاق). في هذه الحالة، يقع القمر بين الأرض والشمس، مما يمهد الطريق لحدوث كسوف الشمس إذا كانت الظروف المدارية الأخرى مواتية. كذلك، يحدث الاقتران للكواكب العلوية (مثل المريخ والمشتري) عندما تكون على الجانب البعيد من الشمس كما تُرى من الأرض، وكذلك للكواكب السفلية (عطارد والزهرة) عندما تكون بين الأرض والشمس (الاقتران السفلي) أو خلف الشمس (الاقتران العلوي). إن فهم هذه الحالة هو مدخل أساسي لاستيعاب ديناميكيات الاقتران المداري أو الاصطفاف.

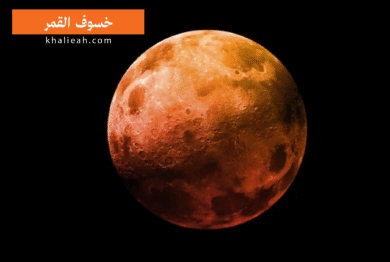

- التقابل (Opposition): يمثل هذا النوع الحالة المعاكسة، حيث يكون الجرم المركزي واقعاً بين الجرمين الآخرين. المثال الأوضح هو التقابل بين الشمس والأرض والقمر، والذي يحدث عند اكتمال القمر (البدر). في هذا التكوين، تكون الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، مما قد يؤدي إلى خسوف القمر. بالنسبة للكواكب العلوية، يحدث التقابل عندما تكون الأرض بين الشمس والكوكب المعني، مما يجعله في أفضل وضع للرصد من الأرض، حيث يكون أقرب ما يمكن وأكثر إشراقاً في سماء الليل. لا يمكن أن يحدث التقابل للكواكب السفلية (عطارد والزهرة) بحكم موقع مداراتها داخل مدار الأرض. ويعد هذا النوع مثالاً نموذجياً على كيفية تجلي الاقتران المداري أو الاصطفاف في نظامنا الشمسي.

بالإضافة إلى هذين النوعين الرئيسيين، هناك ظواهر محددة تمثل حالات خاصة من الاقتران المداري أو الاصطفاف، وهي ذات أهمية رصدية بالغة:

- العبور (Transit): يحدث عندما يمر جرم سماوي أصغر حجماً من أمام جرم أكبر حجماً. وأشهر الأمثلة هي عبور كوكبي عطارد والزهرة من أمام قرص الشمس. هذه الأحداث النادرة هي شكل دقيق جداً من الاقتران المداري أو الاصطفاف ولعبت دوراً تاريخياً في حسابات الفلك.

- الاحتجاب (Occultation): يحدث عندما يختفي جرم سماوي خلف جرم آخر أكبر حجماً ظاهرياً. والمثال الشائع هو احتجاب نجم بعيد خلف القمر أو أحد الكواكب. تُستخدم هذه الظاهرة، التي تعد مثالاً آخر على الاقتران المداري أو الاصطفاف، لدراسة أغلفة الكواكب الجوية وأقطار الأجرام بدقة متناهية. إن دراسة هذه الأنواع تبرز مدى تنوع وأهمية الاقتران المداري أو الاصطفاف في علم الفلك.

الميكانيكا السماوية وراء ظاهرة الاقتران المداري أو الاصطفاف

لا يحدث الاقتران المداري أو الاصطفاف بشكل عشوائي، بل هو نتيجة متوقعة ومنتظمة للميكانيكا السماوية وقوانين كبلر للحركة الكوكبية وقانون الجذب العام لنيوتن. لفهم كيفية حدوث الاقتران المداري أو الاصطفاف، يجب النظر في عدة عوامل مدارية رئيسية. أولاً، إن مدارات الكواكب والأقمار ليست متحدة المستوى تماماً؛ فهي تميل بزوايا طفيفة بالنسبة لبعضها البعض. على سبيل المثال، يميل مدار القمر حول الأرض بحوالي 5.1 درجة بالنسبة لمستوى مدار الأرض حول الشمس (مستوى مسير الشمس – Ecliptic Plane).

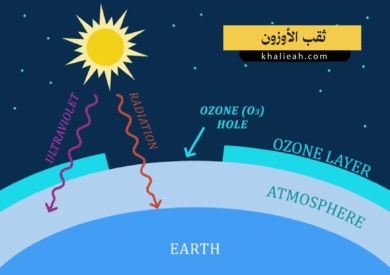

هذا الميل المداري هو السبب في أن كسوف الشمس وخسوف القمر لا يحدثان كل شهر. فلكي يحدث كسوف أو خسوف، وهو شكل مثالي من الاقتران المداري أو الاصطفاف، يجب أن يتوافق اصطفاف الأجرام الثلاثة (الشمس والأرض والقمر) مع عبور القمر لإحدى نقطتي تقاطع مداره مع مستوى مسير الشمس. تُعرف هاتان النقطتان باسم “العُقَد المدارية” (Orbital Nodes). عندما يحدث الاقتران المداري أو الاصطفاف (عند المحاق أو البدر) بالقرب من إحدى هاتين العقدتين، يصطف ظل القمر على الأرض (كسوف شمسي) أو يمر القمر في ظل الأرض (خسوف قمري). هذا الشرط الدقيق يوضح التعقيد الهندسي وراء كل حدث الاقتران المداري أو الاصطفاف.

العامل الثاني هو الفترات المدارية المختلفة للأجرام. لكل كوكب وقمر فترة مدارية خاصة به. إن التنبؤ بموعد حدوث الاقتران المداري أو الاصطفاف يتطلب حسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار السرعات المدارية النسبية. على سبيل المثال، الفترة الزمنية بين اقترانين متتاليين لنفس الكوكب مع الشمس كما يُرى من الأرض تُعرف بالفترة المدارية الظاهرية (Synodic Period)، وهي تختلف عن الفترة المدارية الحقيقية (Sidereal Period). إن هذه الحسابات الدقيقة هي التي مكنت الفلكيين من التنبؤ بظواهر الاقتران المداري أو الاصطفاف بدقة مذهلة لقرون.

تُعد “دورة ساروس” (Saros Cycle) مثالاً رائعاً على انتظام الاقتران المداري أو الاصطفاف. هذه الدورة، التي تبلغ مدتها حوالي 18 عاماً و11 يوماً و8 ساعات، هي الفترة الزمنية التي يعود بعدها كل من الشمس والأرض والقمر إلى نفس التكوين الهندسي النسبي تقريباً. بعد انتهاء دورة ساروس واحدة، تتكرر سلسلة من الكسوفات والخسوفات المتشابهة تقريباً، ولكنها تكون مرئية من مناطق مختلفة على الأرض بسبب الساعات الثماني الإضافية. تُظهر هذه الدورة كيف أن التفاعلات المعقدة بين الفترات المدارية المختلفة تؤدي إلى أنماط متكررة وقابلة للتنبؤ لظاهرة الاقتران المداري أو الاصطفاف. إن فهم هذه الميكانيكا السماوية هو أساس علم الفلك الرصدي، ويوضح أن الاقتران المداري أو الاصطفاف ليس حدثاً عشوائياً بل هو جزء لا يتجزأ من النظام الكوني.

التأثيرات والظواهر المرصودة الناتجة عن الاقتران المداري أو الاصطفاف

إن ظاهرة الاقتران المداري أو الاصطفاف لا تقتصر على كونها مفهوماً هندسياً مجرداً، بل لها تأثيرات فيزيائية ملموسة وظواهر طبيعية مذهلة يمكن رصدها من الأرض. أبرز هذه الظواهر وأكثرها دراماتيكية هي الكسوف والخسوف.

- الكسوف الشمسي والخسوف القمري: هاتان الظاهرتان هما التجسيد الأكثر وضوحاً لحدوث الاقتران المداري أو الاصطفاف بين الشمس والأرض والقمر. في الكسوف الشمسي الكلي، يؤدي الاقتران المداري أو الاصطفاف الدقيق للقمر بين الأرض والشمس إلى حجب قرص الشمس بالكامل، مما يكشف عن الهالة الشمسية (Corona) المذهلة. أما في الخسوف القمري الكلي، فإن الاقتران المداري أو الاصطفاف الذي تقع فيه الأرض بين الشمس والقمر يؤدي إلى دخول القمر في ظل الأرض، فيكتسي بلون أحمر خافت ناتج عن انكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي للأرض.

- المد والجزر (Tides): تتأثر ظاهرة المد والجزر على الأرض بشكل مباشر بمواقع الشمس والقمر. عندما يحدث الاقتران المداري أو الاصطفاف خلال طوري المحاق والبدر، تتحد قوى الجاذبية لكل من الشمس والقمر لتؤثر على مياه المحيطات في نفس الاتجاه. هذا الاصطفاف الجاذبي ينتج عنه ما يُعرف بـ “المد الربيعي” (Spring Tides)، والذي يتميز بأعلى مد وأخفض جزر خلال الشهر. في المقابل، عندما يكون القمر في طوري التربيع الأول والأخير (حيث يشكل زاوية 90 درجة مع خط الشمس والأرض)، تعمل قوى الجاذبية لكل منهما بشكل متعامد، مما يضعف من تأثيرها الإجمالي وينتج “المد المحاقي” (Neap Tides). هذا الارتباط المباشر بين الاقتران المداري أو الاصطفاف وقوة المد والجزر يوضح التأثير الفيزيائي الملموس لهذه الظاهرة الهندسية.

- العبور الفلكي: كما ذُكر سابقاً، يُعد عبور كوكب من أمام نجمه حالة خاصة ومهمة من الاقتران المداري أو الاصطفاف. عبور كوكبي الزهرة وعطارد أمام الشمس من منظور الأرض هما حدثان فلكيان نادران أتاحا تاريخياً للعلماء فرصة فريدة لتحسين قياساتهم للمسافات في النظام الشمسي. إن رصد هذا النوع من الاقتران المداري أو الاصطفاف يتطلب دقة عالية، وقد أدى إلى تطور كبير في تقنيات الرصد الفلكي. هذه الظواهر المرصودة تؤكد أن الاقتران المداري أو الاصطفاف ليس مجرد ترتيب هندسي، بل هو محرك لبعض من أروع الظواهر الطبيعية وأكثرها أهمية علمية.

الأهمية العلمية لدراسة الاقتران المداري أو الاصطفاف

تتجاوز أهمية دراسة الاقتران المداري أو الاصطفاف مجرد رصد الظواهر الجميلة؛ فهي تشكل أداة علمية لا تقدر بثمن في فروع متعددة من الفيزياء والفلك.

- تحديد الأبعاد الكونية: تاريخياً، لعب الاقتران المداري أو الاصطفاف دوراً محورياً في تحديد أبعاد نظامنا الشمسي. ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تم تنظيم بعثات علمية دولية لرصد عبور كوكب الزهرة من مواقع مختلفة على الأرض. من خلال قياس الفروق الزمنية الدقيقة لبداية ونهاية العبور من هذه المواقع (تقنية اختلاف المنظر – Parallax)، تمكن العلماء من حساب المسافة بين الأرض والشمس، المعروفة بالوحدة الفلكية (Astronomical Unit – AU)، بدقة غير مسبوقة في ذلك الوقت. لقد كان الاقتران المداري أو الاصطفاف هو المفتاح الذي فتح الباب أمام قياس الكون.

- اختبار نظرية النسبية العامة: قدم الاقتران المداري أو الاصطفاف أحد أقوى الأدلة التجريبية على صحة نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين. تنبأت النظرية بأن جاذبية الأجسام الضخمة، مثل الشمس، يمكن أن تحني نسيج الزمكان، مما يؤدي إلى انحراف مسار الضوء القادم من النجوم البعيدة عند مروره بالقرب من الشمس. كان من المستحيل اختبار هذا التنبؤ في الظروف العادية لأن وهج الشمس يحجب رؤية النجوم القريبة منها. ولكن خلال الكسوف الشمسي الكلي عام 1919، وهو حالة مثالية من الاقتران المداري أو الاصطفاف، تمكن فريق بقيادة آرثر إدينجتون من تصوير النجوم القريبة من حافة الشمس المحجوبة. وعند مقارنة مواقعها الظاهرية بمواقعها الحقيقية، وجدوا أنها انزاحت بالمقدار الذي تنبأت به النسبية العامة بالضبط. هذا الرصد التاريخي، الذي ما كان ليتم لولا الاقتران المداري أو الاصطفاف، رسّخ مكانة النسبية العامة كنظرية أساسية في الفيزياء الحديثة.

- اكتشاف الكواكب الخارجية (Exoplanets): في العقود الأخيرة، برز الاقتران المداري أو الاصطفاف كأداة رئيسية في البحث عن عوالم خارج نظامنا الشمسي. تُعرف الطريقة الأكثر نجاحاً في هذا المجال بـ “طريقة العبور” (Transit Method). تعتمد هذه الطريقة على رصد الانخفاض الدوري الطفيف في سطوع نجم ما، والذي يحدث عندما يمر كوكب يدور حوله من أمامه من منظورنا على الأرض. هذا العبور هو شكل من أشكال الاقتران المداري أو الاصطفاف بيننا وبين النجم والكوكب الخارجي. تلسكوبات فضائية مثل “كبلر” و”تيس” (TESS) استخدمت هذه التقنية لاكتشاف آلاف الكواكب الخارجية. إن الاقتران المداري أو الاصطفاف في هذه الحالة لا يؤكد وجود الكوكب فحسب، بل يتيح للعلماء أيضاً قياس قطره وفترته المدارية.

- دراسة الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية: لا تتوقف فائدة الاقتران المداري أو الاصطفاف عند مجرد الاكتشاف. فعندما يعبر كوكب خارجي أمام نجمه، يمر جزء من ضوء النجم عبر الغلاف الجوي للكوكب (إن وجد) قبل أن يصل إلينا. باستخدام التحليل الطيفي (Spectroscopy)، يمكن للعلماء تحليل هذا الضوء وتحديد بصمات العناصر والمركبات الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب، مثل بخار الماء والميثان. هذه التقنية، التي تعتمد كلياً على حدوث الاقتران المداري أو الاصطفاف، هي خطوتنا الأولى نحو البحث عن مؤشرات حيوية على عوالم بعيدة. يتضح من كل هذا أن الاقتران المداري أو الاصطفاف هو أداة بحثية فعالة وقوية للغاية.

الاقتران المداري أو الاصطفاف على نطاق أوسع: من الكواكب الخارجية إلى المجرات

يمتد مفهوم الاقتران المداري أو الاصطفاف إلى ما هو أبعد من نظامنا الشمسي، ليصبح أداة لفهم الظواهر على نطاقات نجمية ومجرية. فكما ذكرنا، أصبح الاقتران المداري أو الاصطفاف بين الكواكب الخارجية ونجومها هو العمود الفقري لعلم الكواكب الخارجية. وفي الأنظمة النجمية الثنائية الكسوفية (Eclipsing Binary Systems)، يدور نجمان حول بعضهما البعض، ويحدث الاقتران المداري أو الاصطفاف عندما يحجب أحدهما الآخر بشكل دوري من منظورنا. يسمح هذا الرصد للعلماء بقياس كتل وأنصاف أقطار ودرجات حرارة النجوم بدقة فائقة، مما يوفر بيانات حاسمة لنماذج البنية النجمية.

على نطاق أوسع، يمكن تطبيق مبدأ الاصطفاف الهندسي على المجرات. ظاهرة “عدسات الجاذبية” (Gravitational Lensing) هي مثال مذهل على الاقتران المداري أو الاصطفاف على المستوى المجري. عندما تقع مجرة ضخمة أو عنقود مجري مباشرة بيننا وبين مجرة أو كوازار بعيد جداً، فإن حقل الجاذبية الهائل للمجرة القريبة يعمل كعدسة عملاقة، فيحني ويكبر ضوء الجرم البعيد. هذا الاقتران المداري أو الاصطفاف الكوني لا يسمح لنا برؤية أجرام أبعد وأخفت مما يمكننا رؤيته عادةً فحسب، بل يوفر أيضاً طريقة لقياس توزيع المادة المظلمة (Dark Matter) في المجرة العدسة، حيث إن قوة الانحناء تعتمد على الكتلة الكلية للمجرة، بما في ذلك المادة التي لا يمكننا رؤيتها. إن هذا التطبيق يوسع من مفهوم الاقتران المداري أو الاصطفاف من مجرد ترتيب للأجرام إلى أداة لسبر أغوار بنية الكون نفسه.

مفاهيم خاطئة وتأثيرات ثقافية مرتبطة بظاهرة الاقتران المداري أو الاصطفاف

نظراً للطبيعة الدراماتيكية لبعض ظواهر الاقتران المداري أو الاصطفاف مثل الكسوف الكلي، فقد ارتبطت تاريخياً بالعديد من المعتقدات الثقافية والمفاهيم الخاطئة. في العديد من الحضارات القديمة، كان يُنظر إلى الكسوف على أنه نذير شؤم أو علامة إلهية. ولكن مع تقدم الفهم العلمي، تم دحض هذه الأفكار.

أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة في العصر الحديث هو أن الاقتران المداري أو الاصطفاف لعدة كواكب في النظام الشمسي يمكن أن يسبب كوارث طبيعية على الأرض، مثل الزلازل أو الفيضانات الهائلة، بسبب “تأثير الجاذبية المشترك”. هذا الادعاء لا أساس له من الصحة علمياً. فحتى لو اصطفت جميع كواكب النظام الشمسي في خط واحد، فإن تأثير جاذبيتها مجتمعة على الأرض سيكون ضئيلاً للغاية ولا يكاد يذكر مقارنة بتأثير جاذبية القمر (بسبب قربه الشديد) أو الشمس (بسبب كتلتها الهائلة). إن القوى المدية التي تمارسها الكواكب الأخرى على الأرض أقل بآلاف المرات من تلك التي يمارسها القمر. لذلك، فإن أي ادعاء يربط بين الاقتران المداري أو الاصطفاف الكوكبي والكوارث الأرضية هو محض خيال علمي لا تدعمه الفيزياء. إن الفهم الصحيح لفيزياء الاقتران المداري أو الاصطفاف يساعد على تبديد هذه الخرافات وتقدير الظاهرة لجمالها وأهميتها العلمية الحقيقية. إن دراسة الاقتران المداري أو الاصطفاف علمياً هي أفضل طريقة لفهم الكون.

خاتمة: الاقتران المداري أو الاصطفاف كأداة كونية للكشف والفهم

في الختام، يتضح أن الاقتران المداري أو الاصطفاف (Syzygy) هو أكثر بكثير من مجرد محاذاة بصرية عابرة للأجرام السماوية. إنه ظاهرة أساسية متجذرة في قوانين الميكانيكا السماوية، وتتجلى في مجموعة واسعة من الأحداث، من الخسوف والكسوف المألوف، إلى المد والجزر الذي يشكل إيقاع محيطاتنا. لقد أثبت الاقتران المداري أو الاصطفاف أنه أداة لا غنى عنها للاكتشاف العلمي، حيث مكّن الفلكيين من قياس أبعاد النظام الشمسي، وتأكيد صحة نظريات فيزيائية عميقة مثل النسبية العامة، والأهم من ذلك، فتح نافذة على عوالم لا حصر لها خارج مجموعتنا الشمسية. من خلال دراسة الانخفاض الطفيف في ضوء نجم بعيد، أو تحليل طيف الضوء الذي مر عبر غلاف جوي لكوكب على بعد سنوات ضوئية، يحول العلماء ظاهرة الاقتران المداري أو الاصطفاف من مجرد حدث هندسي إلى مصدر غني بالمعلومات حول طبيعة الكون. لذا، في المرة القادمة التي نشهد فيها بدراً مكتملاً أو كسوفاً مذهلاً، يجب أن نتذكر أننا لا نرى مجرد مشهد جميل، بل نشهد تجلياً لظاهرة الاقتران المداري أو الاصطفاف، وهي نفس الظاهرة التي تساعدنا على فك شفرة أعمق أسرار الكون.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو التعريف الدقيق لمصطلح الاقتران المداري أو الاصطفاف (Syzygy)، وما هي أنواعه الرئيسية؟

الإجابة: الاقتران المداري أو الاصطفاف هو مصطلح فلكي يصف المحاذاة الخطية لثلاثة أجرام سماوية أو أكثر ضمن نظام جاذبي واحد. من منظور هندسي، يعني ذلك أن الأجرام تقع على خط مستقيم واحد تقريباً في الفضاء. هذا الاصطفاف ليس مجرد مصادفة بصرية، بل هو نتيجة مباشرة لديناميكيات المدارات التي تحكمها قوانين الجاذبية. النوعان الرئيسيان هما: أولاً، الاقتران (Conjunction)، ويحدث عندما يكون الجرمان الخارجيان في نفس الجانب من الجرم المركزي، كما هو الحال عند المحاق (الشمس-القمر-الأرض)، مما قد يؤدي إلى كسوف شمسي. ثانياً، التقابل (Opposition)، ويحدث عندما يكون الجرم المركزي بين الجرمين الآخرين، كما في حالة البدر (الشمس-الأرض-القمر)، مما قد يؤدي إلى خسوف قمري.

2. لماذا لا تحدث ظواهر الكسوف والخسوف كل شهر على الرغم من تكرار الاقتران المداري بين الشمس والأرض والقمر؟

الإجابة: السبب الرئيسي يكمن في الميل المداري. فمدار القمر حول الأرض ليس في نفس المستوى الذي تدور فيه الأرض حول الشمس (مستوى مسير الشمس)، بل يميل عنه بزاوية تقدر بحوالي 5.1 درجة. نتيجة لهذا الميل، خلال معظم حالات الاقتران المداري أو الاصطفاف الشهرية (المحاق والبدر)، يمر ظل القمر إما فوق الأرض أو تحتها (في حالة الكسوف)، ويمر القمر نفسه إما فوق ظل الأرض أو تحته (في حالة الخسوف). لكي يحدث كسوف أو خسوف، يجب أن يحدث الاقتران المداري أو الاصطفاف في نفس الوقت الذي يعبر فيه القمر مستوى مسير الشمس، وذلك عند نقطتين تُعرفان بالعُقدتين المداريتين. هذا التوافق الدقيق بين الاصطفاف وعبور العقدة هو حدث نادر نسبياً، ولذلك لا يتكرر الكسوف والخسوف كل شهر.

3. كيف يؤثر الاقتران المداري أو الاصطفاف بشكل مباشر على ظاهرة المد والجزر على الأرض؟

الإجابة: يؤثر الاقتران المداري أو الاصطفاف بشكل كبير على شدة المد والجزر من خلال تجميع قوى الجاذبية للشمس والقمر. عندما يحدث اصطفاف بين الشمس والقمر والأرض (في طوري المحاق والبدر)، تتحد قوى جاذبيتهما وتعمل في نفس الخط، مما يؤدي إلى سحب مياه المحيطات بقوة أكبر. هذا التأثير الموحد ينتج ما يُعرف بـ”المد الربيعي” (Spring Tides)، والذي يتميز بأعلى مد وأخفض جزر خلال الشهر. على النقيض، عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة تعامد (في طوري التربيع الأول والأخير)، فإن قوى جاذبية الشمس والقمر تعمل باتجاهين متعامدين، مما يضعف من تأثير كل منهما على الآخر، وينتج عنه “المد المحاقي” (Neap Tides)، الذي يكون فيه فرق الارتفاع بين المد والجزر في أدنى مستوياته.

4. ما هو الدور الذي لعبه الاقتران المداري أو الاصطفاف في إثبات صحة نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين؟

الإجابة: لعب الاقتران المداري أو الاصطفاف دوراً حاسماً في تقديم أحد أقوى الأدلة التجريبية على نظرية النسبية العامة. تنبأت النظرية بأن الكتلة الهائلة للشمس تحني نسيج الزمكان، مما يؤدي إلى انحراف مسار ضوء النجوم البعيدة عند مروره بالقرب منها. في الظروف العادية، يستحيل رصد هذا التأثير بسبب وهج الشمس. لكن خلال الكسوف الشمسي الكلي عام 1919، وهو حالة مثالية من الاقتران المداري أو الاصطفاف، حجب القمر قرص الشمس تماماً، مما سمح للفلكي آرثر إدينجتون بتصوير النجوم القريبة من حافة الشمس. أظهرت الصور أن مواقع هذه النجوم الظاهرية قد انزاحت بالفعل عن مواقعها الحقيقية بالمقدار الدقيق الذي تنبأت به معادلات أينشتاين، مما شكل نصراً تاريخياً للنظرية.

5. كيف تُستخدم ظاهرة الاقتران المداري أو الاصطفاف، وتحديداً “طريقة العبور”، لاكتشاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية؟

الإجابة: “طريقة العبور” (Transit Method) هي الأسلوب الأكثر نجاحاً لاكتشاف الكواكب الخارجية، وهي تعتمد كلياً على حدوث الاقتران المداري أو الاصطفاف. عندما يمر كوكب خارج المجموعة الشمسية مباشرة بين نجمه المضيف وبيننا على الأرض، فإنه يحجب جزءاً صغيراً جداً من ضوء النجم. هذا الاصطفاف يؤدي إلى انخفاض طفيف ودوري في السطوع الظاهري للنجم. تقوم التلسكوبات الفضائية المتخصصة، مثل كبلر وتيس (TESS)، بمراقبة مئات الآلاف من النجوم باستمرار بحثاً عن هذه الانخفاضات الدورية المنتظمة. إذا تم تأكيد هذا النمط، فإنه يعتبر دليلاً قوياً على وجود كوكب يدور حول النجم. هذه الطريقة لا تكتشف الكوكب فحسب، بل تسمح أيضاً بحساب حجمه وفترته المدارية.

6. هل يمكن أن يتسبب الاقتران المداري أو الاصطفاف لعدة كواكب في كوارث طبيعية على الأرض مثل الزلازل؟

الإجابة: هذا ادعاء شائع ولكنه غير صحيح علمياً على الإطلاق. على الرغم من أن الاقتران المداري أو الاصطفاف للكواكب هو حدث فلكي مثير للاهتمام، إلا أن تأثير جاذبيته المشترك على الأرض ضئيل جداً. قوة الجاذبية تتناسب عكسياً مع مربع المسافة، وبما أن الكواكب الأخرى بعيدة جداً عن الأرض، فإن تأثيرها الجاذبي لا يكاد يذكر مقارنة بالتأثير الهائل للقمر (بسبب قربه) والشمس (بسبب كتلتها). القوى المدية التي تمارسها جميع الكواكب مجتمعة على الأرض أقل بآلاف المرات من تأثير القمر وحده. لذلك، لا يوجد أي ارتباط سببي موثوق بين اصطفاف الكواكب وأي نشاط جيولوجي أو مناخي على الأرض.

7. ما الفرق الدقيق بين ظاهرتي العبور (Transit) والاحتجاب (Occultation) كأشكال خاصة من الاقتران المداري؟

الإجابة: كلتا الظاهرتين هما نوعان من الاقتران المداري أو الاصطفاف، لكن الفرق يكمن في الحجم الظاهري النسبي للأجرام المعنية. العبور (Transit) يحدث عندما يمر جرم أصغر حجماً ظاهرياً من أمام جرم أكبر حجماً ظاهرياً، مثل عبور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس. في هذه الحالة، نرى الجرم الأصغر كنقطة سوداء صغيرة تتحرك عبر وجه الجرم الأكبر. أما الاحتجاب (Occultation)، فيحدث عندما يمر جرم أكبر حجماً ظاهرياً من أمام جرم أصغر حجماً ظاهرياً، فيحجبه ويخفيه تماماً عن الأنظار، مثل احتجاب نجم بعيد خلف القمر.

8. هل يقتصر مفهوم الاقتران المداري أو الاصطفاف على نظامنا الشمسي فقط، أم له تطبيقات على نطاقات أكبر؟

الإجابة: لا، لا يقتصر المفهوم على نظامنا الشمسي. يمتد مبدأ الاقتران المداري أو الاصطفاف إلى نطاقات فلكية أوسع بكثير. فبالإضافة إلى استخدامه في دراسة الكواكب الخارجية، يُرصد في الأنظمة النجمية الثنائية الكسوفية حيث يحجب كل نجم الآخر بشكل دوري. على النطاق المجري، يتجلى الاصطفاف في ظاهرة “عدسات الجاذبية” (Gravitational Lensing)، حيث يؤدي الاقتران المداري أو الاصطفاف بين مراقب (على الأرض) ومجرة ضخمة (العدسة) ومجرة أو كوازار بعيد (المصدر) إلى انحناء ضوء المصدر وتكبيره، مما يسمح لنا برؤية أجرام أبعد ودراسة توزيع المادة المظلمة.

9. كيف ساهم رصد الاقتران المداري أو الاصطفاف تاريخياً في تحديد المسافات داخل النظام الشمسي، مثل الوحدة الفلكية؟

الإجابة: لعب الاقتران المداري أو الاصطفاف دوراً تاريخياً محورياً في قياس الكون. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، اُعتبر عبور كوكب الزهرة أمام الشمس، وهو شكل نادر من الاصطفاف، فرصة ذهبية لحساب المسافة بين الأرض والشمس (الوحدة الفلكية). تم تنظيم رحلات استكشافية دولية لرصد العبور من نقاط متباعدة على سطح الأرض. من خلال قياس الفارق الزمني الطفيف في توقيت بدء وانتهاء العبور من هذه المواقع المختلفة (باستخدام تقنية اختلاف المنظر “Parallax”)، تمكن الفلكيون من حساب المسافة إلى الشمس بدقة غير مسبوقة في ذلك الوقت، مما وضع الأساس لكل قياسات المسافات الفلكية اللاحقة.

10. إلى أي مدى يمكن التنبؤ بحدوث الاقتران المداري أو الاصطفاف، وما هي الأدوات أو الدورات التي تساعد في ذلك؟

الإجابة: يمكن التنبؤ بحدوث الاقتران المداري أو الاصطفاف بدقة رياضية عالية جداً بفضل فهمنا العميق للميكانيكا السماوية. يستخدم الفلكيون نماذج حاسوبية معقدة تأخذ في الاعتبار مدارات الأجرام ومواقعها وسرعاتها وتأثيرات الجاذبية المتبادلة للتنبؤ بالاصطفافات لآلاف السنين في المستقبل والماضي. إحدى الأدوات التاريخية الشهيرة هي “دورة ساروس” (Saros Cycle)، وهي دورة تبلغ مدتها حوالي 18 عاماً و11 يوماً، وتُستخدم للتنبؤ بالكسوف والخسوف. بعد انتهاء هذه الفترة، تعود الشمس والأرض والقمر إلى نفس التكوين الهندسي تقريباً، مما يؤدي إلى تكرار سلسلة من الكسوفات والخسوفات المتشابهة، مما يوضح الانتظام المذهل الذي يحكم ظواهر الاقتران المداري أو الاصطفاف.