ثقب الأوزون: من الإنذار العالمي إلى مسار التعافي

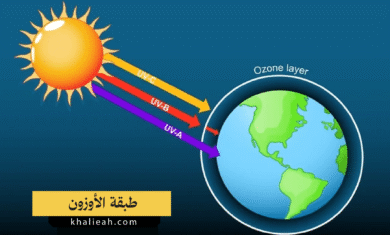

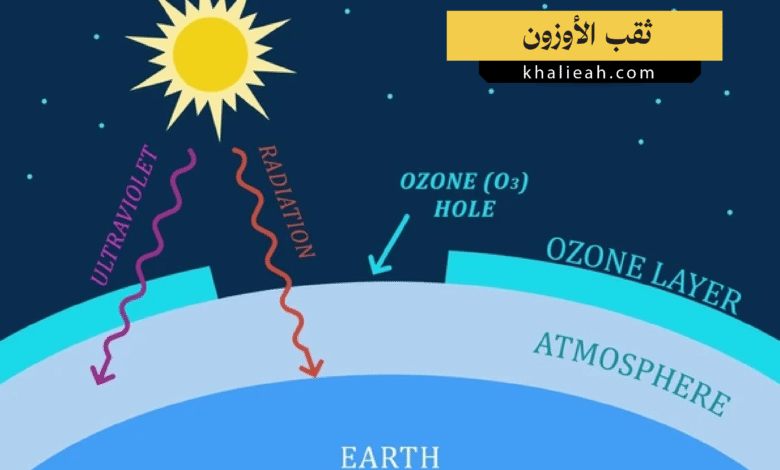

تمثل طبقة الأوزون (Ozone Layer) درعاً غازياً هشاً يحيط بكوكب الأرض، وتتمركز بشكل أساسي في الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير (Stratosphere) على ارتفاع يتراوح بين ١٥ و٣٥ كيلومتراً فوق سطح الأرض. يتكون هذا الدرع من جزيئات الأوزون (O₃)، وهو غاز يتألف من ثلاث ذرات أكسجين، ويلعب دوراً حيوياً لا غنى عنه في حماية الحياة على كوكبنا عبر امتصاص الجزء الأكبر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة (UV-B) الصادرة من الشمس. في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، اهتز المجتمع العلمي العالمي باكتشاف ظاهرة بيئية مقلقة وخطيرة عُرفت إعلامياً وعلمياً باسم ثقب الأوزون. هذا المصطلح، على الرغم من شيوعه، لا يشير إلى “ثقب” فعلي بالمعنى الحرفي، بل يصف منطقة تشهد ترققاً موسمياً حاداً ومؤقتاً في طبقة الأوزون، حيث تنخفض تركيزات الأوزون بشكل كبير عن معدلاتها الطبيعية. هذه الظاهرة، التي تتجلى بأوضح صورها فوق القارة القطبية الجنوبية خلال فصل الربيع، أصبحت رمزاً للتأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه الأنشطة البشرية على الأنظمة البيئية العالمية، ومثالاً ساطعاً على قدرة المجتمع الدولي على التكاتف لمواجهة تحدٍ بيئي مشترك. في هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل الأبعاد العلمية لظاهرة ثقب الأوزون، بدءاً من اكتشافها، مروراً بالكيمياء المعقدة التي تقف خلفها، والظروف الفريدة التي تجعل القطب الجنوبي مسرحاً لها، وصولاً إلى العواقب المترتبة عليها والجهود الدولية الجبارة التي أدت إلى بدء مسار تعافيها.

اكتشاف ثقب الأوزون: إنذار علمي عالمي

لم يكن اكتشاف ثقب الأوزون وليد الصدفة، بل كان تتويجاً لعقود من المراقبة المستمرة لطبقة الأوزون. منذ عام ١٩٥٧، دأب علماء هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية (British Antarctic Survey) على قياس تركيزات الأوزون فوق محطة “هالي باي” باستخدام أجهزة تُعرف بمقاييس دوبسون الطيفية (Dobson Spectrophotometer). في أوائل الثمانينيات، لاحظ فريق من العلماء بقيادة جو فارمان، وبريان غاردينر، وجوناثان شانكلين، نمطاً غريباً ومقلقاً للغاية. لقد سجلت أجهزتهم انخفاضاً هائلاً وغير مسبوق في مستويات الأوزون خلال أشهر الربيع في القطب الجنوبي (سبتمبر وأكتوبر). كان الانخفاض حاداً لدرجة أن العلماء اعتقدوا في البداية أن أجهزتهم قد تعطلت. وبعد مراجعة البيانات واستبدال الأجهزة والتأكد من دقة القياسات، توصلوا إلى حقيقة صادمة: إن طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية كانت تترقق بشكل كبير، وأن هذا الترقق يزداد سوءاً عاماً بعد عام.

في مايو عام ١٩٨٥، نشر الفريق ورقتهم البحثية التاريخية في مجلة “Nature”، معلنين للعالم عن وجود “ترقق ربيعي لطبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية”. سرعان ما أثار هذا الإعلان موجة من القلق والبحث العلمي المكثف. في البداية، قوبلت هذه النتائج ببعض الشك، خاصة وأن بيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، وتحديداً من جهاز مطياف رسم خرائط الأوزون الكلي (TOMS)، لم تظهر هذا الانخفاض الدراماتيكي في البداية. ولكن بعد إعادة تحليل البيانات، تبين أن برامج الكمبيوتر التي تعالج بيانات الأقمار الصناعية كانت مبرمجة لتجاهل القيم المنخفضة جداً لتركيز الأوزون باعتبارها قيماً شاذة أو خاطئة. عندما تمت إزالة هذه الفلاتر، كشفت صور الأقمار الصناعية بوضوح عن منطقة شاسعة من النضوب الشديد للأوزون، مما أكد بشكل قاطع وجود ثقب الأوزون. لقد كان هذا التأكيد بمثابة جرس إنذار عالمي، حيث أظهر أن النشاط البشري قادر على إحداث تغييرات جوهرية في كيمياء الغلاف الجوي على نطاق كوكبي، مما يهدد استقرار الأنظمة البيئية. إن قصة اكتشاف ثقب الأوزون هي شهادة على أهمية المراقبة العلمية طويلة الأمد والمثابرة في فهم كوكبنا.

الكيمياء المدمرة: دور مركبات الكلوروفلوروكربون

بعد تأكيد وجود ثقب الأوزون، تحول التركيز العلمي بشكل فوري نحو تحديد السبب. سرعان ما أشارت أصابع الاتهام إلى فئة من المواد الكيميائية الاصطناعية تُعرف باسم مركبات الكلوروفلوروكربون (Chlorofluorocarbons – CFCs)، بالإضافة إلى مركبات أخرى مشابهة تحتوي على البروم وتُعرف بالهالونات (Halons). تم تطوير مركبات الكلوروفلوروكربون في عشرينيات القرن الماضي، واعتُبرت مواد “معجزة” نظراً لخصائصها الفريدة؛ فهي غير سامة، وغير قابلة للاشتعال، ومستقرة كيميائياً للغاية. هذه الخصائص جعلتها مثالية للاستخدام في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والتجارية، مثل وسائط التبريد في الثلاجات ومكيفات الهواء، والمواد الدافعة في علب الأيروسول، وعوامل النفخ في صناعة الرغوة البلاستيكية، ومذيبات التنظيف في الصناعات الإلكترونية.

يكمن الخطر في استقرارها الشديد. فعند إطلاقها في الغلاف الجوي السفلي (التروبوسفير)، لا تتحلل هذه المركبات بسهولة، مما يسمح لها بالبقاء لعقود طويلة (من ٥٠ إلى ١٠٠ عام وأكثر)، تنتقل خلالها ببطء إلى طبقة الستراتوسفير العليا. هناك، في الستراتوسفير، تتعرض هذه المركبات لأشعة فوق بنفسجية قوية قادمة من الشمس، وهي أشعة لا تصل إلى سطح الأرض بفضل طبقة الأوزون نفسها. تتسبب هذه الأشعة في تفكيك جزيئات الكلوروفلوروكربون عبر عملية تسمى التحلل الضوئي (Photolysis)، مما يؤدي إلى إطلاق ذرات الكلور (Cl) والبروم (Br) شديدة التفاعل. هذه الذرات هي المحفزات الحقيقية لتدمير الأوزون.

تتم عملية التدمير من خلال دورة تحفيزية (Catalytic Cycle) مدمرة للغاية. يمكن لذرة كلور واحدة أن تدمر عشرات الآلاف من جزيئات الأوزون قبل أن يتم إخراجها من الستراتوسفير. تبدأ الدورة عندما تتفاعل ذرة كلور مع جزيء أوزون:

١. Cl + O₃ → ClO + O₂ (ذرة الكلور تسرق ذرة أكسجين من الأوزون، مكونةً أول أكسيد الكلور والأكسجين الجزيئي).

٢. ClO + O → Cl + O₂ (يتفاعل أول أكسيد الكلور مع ذرة أكسجين حرة، مما يطلق ذرة الكلور مرة أخرى لتبدأ الدورة من جديد).

النتيجة الصافية لهذه الدورة هي تحويل جزيء أوزون وذرة أكسجين حرة إلى جزيئين من الأكسجين الجزيئي، بينما تظل ذرة الكلور حرة لمواصلة التدمير. هذه الكفاءة التدميرية العالية هي التي تفسر كيف يمكن لكميات صغيرة نسبياً من مركبات الكلوروفلوروكربون أن تسبب هذا التأثير الهائل وتؤدي إلى تكوين ثقب الأوزون. لقد أثبت عمل العلماء ماريو مولينا وشيروود رولاند، الحائزين على جائزة نوبل في الكيمياء عام ١٩٩٥، هذه الآلية بشكل قاطع، مما وفر الأساس العلمي اللازم لفهم أسباب تكون ثقب الأوزون واتخاذ إجراءات دولية لمواجهته.

لماذا القطب الجنوبي؟ الدوامة القطبية وسحب الستراتوسفير

على الرغم من أن مركبات الكلوروفلوروكربون والمواد المستنفدة للأوزون الأخرى (Ozone Depleting Substances – ODS) موزعة بشكل متجانس نسبياً في الغلاف الجوي العالمي، فإن ظاهرة ثقب الأوزون تتجلى بأقصى شدتها فوق القارة القطبية الجنوبية على وجه التحديد. هذا التمركز الجغرافي يعود إلى مجموعة فريدة من الظروف الجوية والمناخية التي تسود هناك خلال فصل الشتاء والربيع، والتي تخلق “عاصفة مثالية” لتدمير الأوزون. يمكن تلخيص هذه الظروف في ثلاثة عوامل رئيسية: الدوامة القطبية، والبرودة الشديدة، وتكون سحب الستراتوسفير القطبية.

أولاً، الدوامة القطبية (Polar Vortex): خلال أشهر الشتاء الطويلة والمظلمة في القطب الجنوبي (من يونيو إلى أغسطس)، يؤدي غياب ضوء الشمس إلى تبريد الستراتوسفير بشكل كبير. هذا التبريد، مقترناً بدوران الأرض، يخلق دوامة هوائية قوية ومنعزلة تعرف بالدوامة القطبية. تعمل هذه الدوامة كحاجز يمنع اختلاط الهواء البارد جداً داخلها مع الهواء الأكثر دفئاً من خطوط العرض الوسطى. هذا العزل يسمح لدرجات الحرارة بالانخفاض إلى مستويات متطرفة، كما أنه يحبس المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون داخل منطقة القطب الجنوبي، مما يرفع من تركيزها بشكل كبير.

ثانياً، البرودة الشديدة: داخل هذه الدوامة المعزولة، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في الستراتوسفير إلى ما دون -٧٨ درجة مئوية (-١٠٨ فهرنهايت). هذه البرودة الشديدة هي العامل الحاسم الثاني، حيث إنها تسمح بتكوين العامل الثالث والأكثر أهمية في كيمياء ثقب الأوزون.

ثالثاً، سحب الستراتوسفير القطبية (Polar Stratospheric Clouds – PSCs): عند هذه الدرجات المنخفضة للغاية، تتكثف الكميات الضئيلة من بخار الماء وحمض النيتريك وحمض الكبريتيك الموجودة في الستراتوسفير لتشكل سحباً جليدية رقيقة ورائعة المظهر تُعرف بسحب الستراتوسفير القطبية. هذه السحب ليست مجرد ظاهرة بصرية جميلة، بل هي مفتاح تدمير الأوزون. توفر البلورات الجليدية التي تتكون منها هذه السحب أسطحاً صلبة تحدث عليها تفاعلات كيميائية لا يمكن أن تحدث بنفس الكفاءة في الطور الغازي. على هذه الأسطح، يتم تحويل مركبات الكلور “الخاملة” أو “الخزينة” (مثل كلوريد الهيدروجين HCl ونترات الكلور ClONO₂) إلى أشكال أكثر نشاطاً وتفاعلاً (مثل الكلور الجزيئي Cl₂).

عندما يعود ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي في بداية فصل الربيع (سبتمبر)، تقوم الأشعة فوق البنفسجية بتفكيك جزيئات الكلور النشطة (Cl₂) المتراكمة خلال الشتاء المظلم، مطلقةً سيلاً هائلاً من ذرات الكلور الحرة. هذه الذرات تبدأ على الفور دورات تدمير الأوزون التحفيزية التي تم وصفها سابقاً، مما يؤدي إلى انخفاض سريع وكارثي في تركيزات الأوزون في غضون أسابيع قليلة، وهو ما نشهده سنوياً كظاهرة ثقب الأوزون. إن اجتماع هذه العوامل الفريدة هو ما يجعل ثقب الأوزون ظاهرة خاصة بالقطبين، وأكثر حدة في القطب الجنوبي بسبب درجات الحرارة الأكثر برودة والدوامة القطبية الأكثر استقراراً مقارنة بالقطب الشمالي.

قياس ورصد ثقب الأوزون: نافذة على الغلاف الجوي

يعتمد فهمنا لظاهرة ثقب الأوزون وتطورها بشكل كامل على شبكة عالمية متطورة من أدوات الرصد والقياس، سواء من الأرض أو من الفضاء. هذه الأدوات لا تسمح فقط بتحديد حجم وعمق ثقب الأوزون السنوي، بل توفر أيضاً بيانات حيوية لتقييم فعالية السياسات الدولية مثل بروتوكول مونتريال. يتم قياس كمية الأوزون في عمود من الهواء يمتد من سطح الأرض إلى قمة الغلاف الجوي بوحدة تسمى “وحدة دوبسون” (Dobson Unit – DU). وتعادل وحدة دوبسون الواحدة طبقة من الأوزون النقي بسمك ٠.٠١ ملم عند درجة حرارة وضغط معياريين. يبلغ متوسط تركيز الأوزون العالمي حوالي ٣٠٠ وحدة دوبسون. أما ثقب الأوزون، فيُعرَّف علمياً بأنه المنطقة التي ينخفض فيها إجمالي عمود الأوزون إلى ما دون ٢٢٠ وحدة دوبسون.

تتنوع طرق رصد ثقب الأوزون لتشمل:

١. الأدوات الأرضية: تعتبر مقاييس دوبسون وبروير الطيفية (Brewer Spectrophotometers) هي العمود الفقري لشبكة الرصد الأرضية. تعمل هذه الأدوات عن طريق قياس شدة أطوال موجية مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. بما أن الأوزون يمتص بعض هذه الأطوال الموجية أكثر من غيرها، يمكن للعلماء من خلال مقارنة الشدة حساب كمية الأوزون الكلية الموجودة في الغلاف الجوي فوق موقع الجهاز. هذه القياسات طويلة الأمد، مثل تلك التي أجريت في محطة هالي باي، كانت حاسمة في اكتشاف ثقب الأوزون الأولي.

٢. الأقمار الصناعية: قدمت الأقمار الصناعية ثورة في رصد الأوزون، حيث إنها توفر تغطية عالمية وشاملة لا يمكن للأدوات الأرضية تحقيقها. منذ سبعينيات القرن الماضي، حملت سلسلة من الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أدوات متخصصة مثل TOMS و SBUV و OMI و GOME. تقوم هذه الأدوات بمسح الكوكب بأكمله يومياً، ورسم خرائط دقيقة لتوزيع الأوزون، مما يسمح بتتبع تطور ثقب الأوزون من حيث الحجم والعمق على مدار الموسم.

٣. المسابير المحمولة بالبالونات (Ozonesondes): لتوفير فهم أعمق لما يحدث داخل طبقة الأوزون، يتم إطلاق بالونات الطقس التي تحمل أجهزة استشعار كيميائية كهربائية صغيرة. أثناء صعود البالون عبر الغلاف الجوي، يقوم بقياس تركيز الأوزون على ارتفاعات مختلفة، ويرسل البيانات إلى محطة أرضية. توفر هذه “المقاطع الرأسية” معلومات لا تقدر بثمن حول الارتفاع الدقيق الذي يحدث فيه تدمير الأوزون، وقد أظهرت أن النضوب الأكبر يحدث في طبقة الستراتوسفير السفلية، مما يؤكد صحة النماذج الكيميائية لظاهرة ثقب الأوزون. هذا النهج متعدد الأوجه للرصد يضمن أن المجتمع العلمي لديه صورة كاملة ودقيقة عن حالة طبقة الأوزون وكيفية تغيرها بمرور الوقت.

العواقب البيئية والصحية لترقق طبقة الأوزون

إن الأهمية القصوى لطبقة الأوزون تكمن في دورها كمرشح طبيعي للأشعة فوق البنفسجية (UV)، وتحديداً فئة UV-B التي تتراوح أطوالها الموجية بين ٢٨٠ و٣١٥ نانومتر. هذه الأشعة تمتلك طاقة كافية لإحداث أضرار بالغة في الجزيئات البيولوجية مثل الحمض النووي (DNA) والبروتينات. لذلك، فإن أي انخفاض في تركيز الأوزون، كما يحدث في حالة ثقب الأوزون، يؤدي حتماً إلى زيادة كمية أشعة UV-B التي تصل إلى سطح الأرض، مما يترتب عليه مجموعة واسعة من العواقب السلبية على صحة الإنسان والنظم البيئية.

على صعيد صحة الإنسان، تعتبر زيادة التعرض لأشعة UV-B سبباً رئيسياً لزيادة معدلات الإصابة بسرطان الجلد، بنوعيه الميلانيني (الأكثر خطورة) وغير الميلانيني. كما أنها تساهم في شيخوخة الجلد المبكرة وتزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين (Cataracts)، وهو سبب رئيسي للعمى في العالم. علاوة على ذلك، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تضعف جهاز المناعة البشري، مما يقلل من قدرة الجسم على محاربة الأمراض المعدية.

أما بالنسبة للنظم البيئية، فإن التأثيرات لا تقل خطورة. في النظم البيئية المائية، يمكن أن تضر أشعة UV-B الزائدة بالعوالق النباتية (Phytoplankton)، وهي كائنات مجهرية تشكل قاعدة السلسلة الغذائية البحرية وتلعب دوراً حاسماً في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. كما يؤثر الإشعاع المتزايد سلباً على المراحل المبكرة من حياة العديد من الكائنات البحرية مثل الأسماك والجمبري وسرطان البحر. في النظم البيئية الأرضية، يمكن أن يؤثر ترقق طبقة الأوزون على نمو النباتات، بما في ذلك المحاصيل الزراعية الهامة مثل الأرز وفول الصويا والقمح، مما يقلل من إنتاجيتها ويؤثر على الأمن الغذائي. إن وجود ثقب الأوزون يمثل تهديداً مباشراً لهذه الأنظمة الحيوية، خاصة في المناطق القريبة من القطب الجنوبي مثل أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أمريكا الجنوبية، حيث تزداد مستويات الأشعة فوق البنفسجية بشكل ملحوظ عندما يمر ثقب الأوزون أو أجزاء منه فوقها.

بروتوكول مونتريال: قصة نجاح دبلوماسية وعلمية

في مواجهة الأدلة العلمية الدامغة التي ربطت بين المواد الكيميائية من صنع الإنسان وتكوّن ثقب الأوزون، تحرك المجتمع الدولي بسرعة وحزم. كانت الاستجابة العالمية هي “بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون” (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)، الذي تم التوقيع عليه في ١٦ سبتمبر ١٩٨٧. يُعتبر هذا البروتوكول على نطاق واسع أنجح اتفاقية بيئية دولية في التاريخ، وهو مثال ساطع على ما يمكن تحقيقه عندما تتحد الدبلوماسية والعلم والصناعة لمواجهة تهديد مشترك.

كان الهدف الأساسي لبروتوكول مونتريال هو وضع جدول زمني ملزم قانونياً للتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون، وعلى رأسها مركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات. تم تصميم البروتوكول ليكون “اتفاقية حية”، أي أنه يسمح بإجراء تعديلات وتحديثات بناءً على أحدث النتائج العلمية. وبالفعل، تم تعزيز البروتوكول عدة مرات من خلال تعديلات مثل تعديل لندن (١٩٩٠) وكوبنهاغن (١٩٩٢) وبكين (١٩٩٩)، والتي سرعت من وتيرة التخلص التدريجي وأضافت مواد كيميائية جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة.

أحد أهم عوامل نجاح البروتوكول كان إنشاء “الصندوق متعدد الأطراف” (Multilateral Fund) في عام ١٩٩١. قدم هذا الصندوق مساعدة مالية وتقنية للدول النامية لمساعدتها على الامتثال لالتزاماتها بموجب البروتوكول، مما ضمن مشاركة عالمية واسعة النطاق. بفضل بروتوكول مونتريال، تم التخلص التدريجي من حوالي ٩٩٪ من جميع المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة على مستوى العالم. هذه الاستجابة الحاسمة لمشكلة ثقب الأوزون لم تمنع فقط حدوث كارثة بيئية وصحية، بل كان لها أيضاً فوائد مناخية كبيرة، حيث إن العديد من المواد المستنفدة للأوزون هي أيضاً غازات دفيئة قوية. لقد أظهرت قصة ثقب الأوزون وبروتوكول مونتريال أن العمل الجماعي الدولي المبني على أسس علمية قوية يمكن أن يحل أعقد المشاكل البيئية العالمية.

مسار التعافي والتحديات المستقبلية

بفضل الالتزام العالمي ببروتوكول مونتريال، دخلت طبقة الأوزون بالفعل في مسار التعافي. تشير الملاحظات العلمية والنمذجة الحاسوبية إلى أن تركيزات المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي قد بلغت ذروتها في أواخر التسعينيات وبدأت في الانخفاض منذ ذلك الحين. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أولى “البصمات” الإحصائية لشفاء طبقة الأوزون، بما في ذلك تقلص طفيف في متوسط حجم ثقب الأوزون السنوي على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن عملية التعافي بطيئة وطويلة، نظراً للعمر الطويل للمواد الكيميائية التي تم إطلاقها بالفعل في الغلاف الجوي. من المتوقع أن يعود الأوزون فوق خطوط العرض الوسطى إلى مستويات عام ١٩٨٠ بحلول عام ٢٠٤٠، بينما من المتوقع أن يتعافى ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي بشكل كامل في وقت لاحق، حوالي عام ٢٠٦٦.

على الرغم من هذا النجاح، لا يزال هناك تحديات. أولاً، التقلبات السنوية الكبيرة في حجم وعمق ثقب الأوزون لا تزال تحدث، وهي مدفوعة إلى حد كبير بالظروف الجوية في الستراتوسفير. فالسنوات التي تشهد درجات حرارة أبرد ودوامة قطبية أكثر استقراراً تؤدي إلى ثقب أوزون أكبر، والعكس صحيح. ثانياً، كشفت المراقبة المستمرة عن تحديات غير متوقعة، مثل الكشف في عام ٢٠١٨ عن انبعاثات جديدة وغير معلنة لمركب CFC-11 المحظور، والتي تم تتبعها لاحقاً إلى شرق آسيا. يسلط هذا الحادث الضوء على الأهمية القصوى لاستمرار اليقظة والرصد لضمان الامتثال الكامل للبروتوكول.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مواد كيميائية أخرى غير خاضعة لبروتوكول مونتريال يمكن أن تؤثر على طبقة الأوزون، مثل أكسيد النيتروز (N₂O)، الذي يعد الآن أحد أكبر المواد المستنفدة للأوزون المتبقية. كما أن هناك قلقاً متزايداً بشأن “المواد قصيرة العمر جداً” (VSLSs) التي تحتوي على الكلور والبروم، والتي يمكن أن تصل إلى الستراتوسفير. أخيراً، يمكن أن يؤثر تغير المناخ على سرعة تعافي طبقة الأوزون. فبينما يؤدي الاحترار في التروبوسفير إلى تبريد الستراتوسفير، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تفاقم ثقب الأوزون القطبي، فإن التغيرات المعقدة في دوران الغلاف الجوي قد تعوض هذا التأثير. إن فهم هذه التفاعلات المعقدة هو محور الأبحاث الحالية.

في الختام، يظل ثقب الأوزون أحد أبرز القصص البيئية في عصرنا. إنه تذكير صارخ بقدرة البشرية على تغيير أنظمة الكوكب الأساسية عن غير قصد، ولكنه أيضاً شهادة ملهمة على قدرتنا على التعلم والتكيف والتعاون لإصلاح الضرر الذي أحدثناه. إن رحلة فهم ثقب الأوزون ومواجهته، من الاكتشاف العلمي الأولي إلى العمل الدبلوماسي العالمي والتعافي البطيء والمطرد، تقدم دروساً لا تقدر بثمن ونموذجاً للأمل في مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.

الأسئلة الشائعة

١. ما هو ثقب الأوزون تحديداً؟ هل هو فجوة حقيقية في السماء؟

الإجابة: مصطلح “ثقب الأوزون” هو تسمية مجازية شائعة لوصف ظاهرة علمية دقيقة، وهي الترقق الموسمي الشديد والمؤقت لطبقة الأوزون في منطقة الستراتوسفير. إنه ليس فجوة أو ثقباً بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هو منطقة جغرافية واسعة، تتمركز فوق القارة القطبية الجنوبية، ينخفض فيها تركيز الأوزون الكلي بشكل كبير عن معدلاته الطبيعية. يُعرّف العلماء ثقب الأوزون بأنه المنطقة التي يقل فيها عمود الأوزون الكلي عن ٢٢٠ وحدة دوبسون (Dobson Unit). للمقارنة، يبلغ المتوسط الطبيعي لطبقة الأوزون عالمياً حوالي ٣٠٠ وحدة دوبسون. تحدث هذه الظاهرة بشكل رئيسي خلال فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي (شهري سبتمبر وأكتوبر)، حيث يمكن أن تفقد هذه المنطقة ما يصل إلى ثلثي طبقة الأوزون الخاصة بها قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً مع تغير الفصول وارتفاع درجات الحرارة.

٢. ما هي المواد الكيميائية المسؤولة بشكل مباشر عن تكون ثقب الأوزون؟

الإجابة: المسؤول الرئيسي عن تدمير طبقة الأوزون وتكوين ثقب الأوزون هي فئة من المركبات الكيميائية الاصطناعية تُعرف بالمواد المستنفدة للأوزون (Ozone Depleting Substances – ODS). أبرز هذه المواد هي مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، التي كانت تُستخدم على نطاق واسع في التبريد، ومكيفات الهواء، وعلب الأيروسول. بالإضافة إليها، هناك مركبات أخرى مثل الهالونات (المستخدمة في إطفاء الحرائق وتحتوي على البروم)، ورابع كلوريد الكربون، وميثيل الكلوروفورم. تتميز هذه المواد باستقرارها الكيميائي الشديد في الغلاف الجوي السفلي، مما يسمح لها بالبقاء لعقود والانتقال إلى طبقة الستراتوسفير، حيث تقوم الأشعة فوق البنفسجية القوية بتفكيكها وتحرير ذرات الكلور والبروم شديدة التفاعل، والتي تبدأ بدورها في تدمير جزيئات الأوزون عبر دورات تحفيزية فعالة للغاية.

٣. لماذا يتركز ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية وليس في مكان آخر؟

الإجابة: يعود تمركز ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي إلى توافر مجموعة فريدة من الظروف الجوية والمناخية التي لا توجد بنفس الشدة في أي مكان آخر على الكوكب. هذه الظروف تخلق “بيئة مثالية” لتدمير الأوزون الكيميائي، وتشمل:

- الدوامة القطبية (Polar Vortex): خلال الشتاء القطبي المظلم، تتشكل دوامة هوائية قوية ومنعزلة تحيط بالقطب، تعمل كحاجز يمنع اختلاط الهواء ويحبس المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، مما يزيد من تركيزها.

- البرودة الشديدة: داخل هذه الدوامة، تنخفض درجات الحرارة في الستراتوسفير إلى ما دون -٧٨ درجة مئوية، وهي درجات حرارة متطرفة تسمح بحدوث الخطوة التالية.

- سحب الستراتوسفير القطبية (PSCs): هذه البرودة الشديدة تؤدي إلى تكوين سحب جليدية. تعمل أسطح هذه السحب كمواقع لحدوث تفاعلات كيميائية تحول مركبات الكلور الخاملة إلى أشكال نشطة ومدمرة. عند عودة ضوء الشمس في الربيع، يتم إطلاق هذه المركبات النشطة دفعة واحدة، مما يؤدي إلى تدمير سريع وهائل للأوزون وتكوين ثقب الأوزون.

٤. هل هناك ثقب أوزون مماثل فوق القطب الشمالي (المنطقة القطبية الشمالية)؟

الإجابة: نعم، يحدث ترقق لطبقة الأوزون فوق القطب الشمالي، ولكن نادراً ما يصل إلى شدة وحجم ثقب الأوزون في القطب الجنوبي. السبب في ذلك هو أن الظروف الجوية في القطب الشمالي أقل ملاءمة لتدمير الأوزون الشامل. فالدوامة القطبية الشمالية أقل استقراراً وبرودة من نظيرتها الجنوبية، ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود كتل يابسة وسلاسل جبلية في نصف الكرة الشمالي والتي تسبب اضطرابات جوية. نتيجة لذلك، فإن درجات الحرارة في الستراتوسفير القطبي الشمالي لا تنخفض غالباً إلى المستويات المطلوبة لتكوين سحب الستراتوسفير القطبية على نطاق واسع ولفترات طويلة. ومع ذلك، في بعض السنوات التي شهدت شتاءً بارداً بشكل استثنائي، لوحظ نضوب كبير في الأوزون فوق القطب الشمالي، مما يؤكد أن الآليات الكيميائية الأساسية موجودة في كلا القطبين.

٥. ما هي العلاقة بين ثقب الأوزون وتغير المناخ (الاحتباس الحراري)؟

الإجابة: ثقب الأوزون والاحتباس الحراري هما ظاهرتان بيئيتان منفصلتان، لكنهما مترابطتان بطرق معقدة.

- السبب المختلف: ينتج ثقب الأوزون عن مركبات الكلوروفلوروكربون التي تدمر الأوزون في الستراتوسفير. أما الاحتباس الحراري فينتج بشكل أساسي عن تراكم غازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان) في التروبوسفير، والتي تحبس الحرارة.

- الروابط:

١. العديد من المواد المستنفدة للأوزون (مثل مركبات الكلوروفلوروكربون) هي أيضاً غازات دفيئة قوية جداً. لذلك، فإن بروتوكول مونتريال، من خلال التخلص من هذه المواد، لم يساعد فقط في حماية طبقة الأوزون، بل ساهم أيضاً بشكل كبير في التخفيف من تغير المناخ.

٢. تغير المناخ يؤثر على تعافي ثقب الأوزون. فزيادة غازات الدفيئة تؤدي إلى تسخين التروبوسفير (الغلاف الجوي السفلي)، ولكنها تسبب تبريد الستراتوسفير (الغلاف الجوي العلوي). هذا التبريد في الستراتوسفير يمكن أن يخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لتكوين سحب الستراتوسفير القطبية، مما قد يؤدي إلى تفاقم نضوب الأوزون القطبي وتأخير تعافيه.

٦. كيف يتم قياس حجم وعمق ثقب الأوزون؟

الإجابة: يتم رصد وقياس ثقب الأوزون بشكل مستمر باستخدام شبكة متكاملة من الأدوات الأرضية والفضائية.

- الأدوات الأرضية: تستخدم محطات الرصد حول العالم، خاصة في القارة القطبية الجنوبية، أجهزة مثل مقاييس دوبسون وبروير الطيفية. تقيس هذه الأجهزة كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض، ومن خلال تحليل أطوال موجية معينة، يتمكن العلماء من حساب إجمالي كمية الأوزون في عمود الهواء فوق المحطة.

- الأقمار الصناعية: توفر الأقمار الصناعية التابعة لوكالات الفضاء مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية رؤية عالمية شاملة. تحمل هذه الأقمار أدوات متطورة (مثل OMI و TOMS) تقوم بمسح الغلاف الجوي يومياً ورسم خرائط لتوزيع الأوزون، مما يسمح بتتبع دقيق لحجم وعمق وموقع ثقب الأوزون على مدار الموسم.

- المسابير المحمولة بالبالونات (Ozonesondes): توفر هذه البالونات بيانات رأسية دقيقة عن تركيز الأوزون على ارتفاعات مختلفة أثناء صعودها عبر الغلاف الجوي، مما يساعد العلماء على فهم مكان حدوث التدمير بالضبط.

٧. هل بدأ ثقب الأوزون في التعافي فعلاً؟ ومتى يتوقع شفاؤه بالكامل؟

الإجابة: نعم، هناك أدلة علمية قوية تؤكد أن طبقة الأوزون، بما في ذلك منطقة ثقب الأوزون، قد دخلت في مسار التعافي. بفضل النجاح العالمي لبروتوكول مونتريال في حظر المواد المستنفدة للأوزون، انخفضت تركيزات هذه المواد في الغلاف الجوي بشكل مطرد منذ أواخر التسعينيات. تشير التوقعات العلمية الحالية، بناءً على النماذج المناخية والكيميائية، إلى أن طبقة الأوزون فوق خطوط العرض الوسطى ستعود إلى مستويات عام ١٩٨٠ حوالي عام ٢٠٤٠. أما بالنسبة لمنطقة القطب الجنوبي، حيث يكون الضرر أعمق، فمن المتوقع أن يتعافى ثقب الأوزون بالكامل في وقت لاحق، حوالي عام ٢٠٦٦. من المهم ملاحظة أن التعافي عملية بطيئة وطويلة الأمد، ولا تزال هناك تقلبات سنوية كبيرة في حجم ثقب الأوزون بسبب الظروف الجوية.

٨. ما هي المخاطر الصحية والبيئية المترتبة على وجود ثقب الأوزون؟

الإجابة: تتمثل الوظيفة الحيوية لطبقة الأوزون في امتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة من فئة UV-B. يؤدي ترقق هذه الطبقة، كما يحدث في ثقب الأوزون، إلى زيادة وصول هذه الأشعة إلى سطح الأرض، مما يترتب عليه مخاطر جسيمة:

- على صحة الإنسان: زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد (الميلانيني وغير الميلانيني)، إعتام عدسة العين (الكاتاراكت)، شيخوخة الجلد المبكرة، وضعف جهاز المناعة.

- على النظم البيئية: إلحاق الضرر بالعوالق النباتية (الفيتوبلانكتون) التي تشكل أساس السلسلة الغذائية البحرية وتنتج جزءاً كبيراً من أكسجين الكوكب. كما يؤثر سلباً على المراحل اليرقية للأسماك والكائنات البحرية الأخرى، ويقلل من إنتاجية المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقمح وفول الصويا.

٩. ما هو بروتوكول مونتريال، ولماذا يعتبر ناجحاً جداً؟

الإجابة: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون هو معاهدة دولية تم توقيعها عام ١٩٨٧ بهدف حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد الكيميائية المسؤولة عن تكون ثقب الأوزون. يُعتبر هذا البروتوكول أنجح اتفاقية بيئية في التاريخ لعدة أسباب:

- عالمية المشاركة: صادقت عليه جميع دول العالم، مما يجعله أول معاهدة في تاريخ الأمم المتحدة تحقق هذا الإجماع.

- الأساس العلمي القوي: استند إلى أدلة علمية واضحة ومقنعة.

- المرونة: تم تصميمه ليكون قابلاً للتعديل والتحديث بناءً على التطورات العلمية، وقد تم تعزيزه عدة مرات لتسريع عملية التخلص التدريجي.

- الدعم المالي: أنشأ “الصندوق متعدد الأطراف” لمساعدة الدول النامية على الامتثال لالتزاماتها، مما ضمن عدالة التنفيذ.

نتيجة لهذا البروتوكول، تم التخلص من حوالي ٩٩٪ من المواد المستنفدة للأوزون على مستوى العالم، مما وضع طبقة الأوزون على طريق التعافي.

١٠. هل هناك تحديات مستقبلية تواجه تعافي طبقة الأوزون؟

الإجابة: على الرغم من النجاح الكبير، لا تزال هناك تحديات قائمة. أولاً، استمرار اليقظة والرصد ضروري لضمان الامتثال الكامل لبروتوكول مونتريال، كما أظهرت قضية الانبعاثات غير المشروعة لمركب CFC-11 التي تم اكتشافها مؤخراً. ثانياً، هناك مواد أخرى غير مدرجة في البروتوكول الأصلي يمكن أن تضر بطبقة الأوزون، مثل أكسيد النيتروز (N₂O)، الذي يعد الآن أحد أكبر التهديدات المتبقية. ثالثاً، التفاعلات المعقدة مع تغير المناخ، كما ذكرنا سابقاً، يمكن أن تؤثر على سرعة التعافي. وأخيراً، هناك دراسات حول التأثير المحتمل للمواد الكيميائية قصيرة العمر جداً (VSLSs) التي تحتوي على الكلور والبروم، والتي يمكن أن تصل إلى الستراتوسفير. لذلك، يجب أن يستمر البحث العلمي والرصد الدقيق لضمان الحماية الكاملة لطبقة الأوزون للأجيال القادمة والتأكد من التئام ثقب الأوزون بشكل كامل.