الجزيء: من التعريف الأساسي إلى البنية الكيميائية ودوره في العلوم

مقدمة: حجر الزاوية في الكيمياء

في قلب فهمنا للعالم المادي يكمن مفهوم أساسي وبسيط في ظاهره، لكنه عميق في آثاره: مفهوم الجزيء (Molecule). يُعرَّف الجزيء بأنه أصغر وحدة من مادة نقية تحتفظ بتركيبها وخصائصها الكيميائية، ويتكون من ذرتين أو أكثر ترتبط ببعضها البعض بقوة كيميائية تُعرف بالرابطة التساهمية. هذا التجمع الذري ليس عشوائياً، بل هو ترتيب دقيق ومحدد يمنح كل جزيء هويته الفريدة. من أبسط جزيء نعرفه، وهو جزيء الهيدروجين (H₂)، إلى الجزيئات العملاقة والمعقدة مثل الحمض النووي (DNA) والبروتينات التي تشكل أساس الحياة، فإن دراسة الجزيء تفتح الباب لفهم كل شيء من حولنا، بدءاً من الهواء الذي نتنفسه وصولاً إلى الأدوية التي تشفينا والمواد التي نبني بها حضارتنا. إن فهم طبيعة الجزيء وكيفية تفاعله هو جوهر الكيمياء الحديثة، وهو الجسر الذي يربط بين العالم الذري غير المرئي والخصائص المادية الملموسة التي نختبرها يومياً. في هذه المقالة، سنستكشف بعمق ماهية الجزيء، وأنواعه، والروابط التي تحكمه، وكيف تحدد بنيته ثلاثية الأبعاد خصائصه ووظائفه، وصولاً إلى أهميته الحاسمة في مختلف فروع العلوم والتكنولوجيا. إن كل خاصية في المادة ما هي إلا تعبير عن سلوك جماعي لعدد هائل من وحدات الجزيء.

المفهوم التاريخي وتطور تعريف الجزيء

لم يكن مفهوم الجزيء واضحاً دائماً كما هو اليوم. لقد تطور عبر قرون من البحث الفلسفي والتجريبي. في اليونان القديمة، وضع فلاسفة مثل ديموقريطوس فكرة “الذرات” (Atoms) كجسيمات غير قابلة للتجزئة، لكنهم لم يميزوا بين الذرة كوحدة بنائية أساسية والجزيء كوحدة وظيفية للمادة. ظل هذا الفهم غامضاً حتى بزوغ فجر الكيمياء الحديثة. في أوائل القرن التاسع عشر، وضع جون دالتون نظريته الذرية، التي افترضت أن العناصر تتكون من ذرات متطابقة وأن المركبات تتكون من اتحاد هذه الذرات بنسب عددية بسيطة. ومع ذلك، لم يستخدم دالتون مصطلح “الجزيء” بوضوح، وكثيراً ما خلط بينه وبين الذرة.

جاءت النقلة النوعية في عام 1811 على يد العالم الإيطالي أميديو أفوجادرو، الذي افترض أن الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة، عند نفس درجة الحرارة والضغط، تحتوي على نفس العدد من الجسيمات. الأهم من ذلك، أنه كان أول من اقترح بوضوح أن هذه الجسيمات ليست بالضرورة ذرات فردية، بل يمكن أن تكون مجموعات من الذرات، وهو ما أطلق عليه اسم “الجزيء”. لقد ميز أفوجادرو بين الذرة (Atom) والجزيء (Molecule)، مقترحاً أن عناصر مثل الأكسجين والنيتروجين توجد في الطبيعة على شكل جزيء ثنائي الذرة (O₂، N₂). على الرغم من أن فرضية أفوجادرو كانت ثورية، إلا أنها لم تلق قبولاً واسعاً لعقود. لم يتم ترسيخ مفهوم الجزيء بشكل نهائي إلا في مؤتمر كارلسروه عام 1860، حيث قام ستانيسلاو كانيزارو بتقديم عرض مقنع لأفكار أفوجادرو، موضحاً كيف أنها تحل التناقضات في تحديد الأوزان الذرية والجزيئية. منذ ذلك الحين، أصبح الجزيء مفهوماً مركزياً في النظرية الكيميائية، وتطور فهمنا له بشكل كبير مع تطور ميكانيكا الكم التي فسرت طبيعة الروابط الكيميائية التي تربط الذرات داخل كل جزيء.

أنواع الجزيئات وتصنيفها

يمكن تصنيف الجزيئات بناءً على معايير مختلفة، مما يساعد على تنظيم وفهم التنوع الهائل في بنيتها ووظيفتها. يعتمد التصنيف بشكل أساسي على عدد ونوع الذرات المكونة للجزيء، بالإضافة إلى حجمه وتعقيده.

أولاً، بناءً على نوع الذرات، يمكن تقسيم أي جزيء إلى فئتين رئيسيتين:

- الجزيء متجانس النواة (Homonuclear Molecule): يتكون هذا النوع من الجزيء من ذرات لنفس العنصر الكيميائي. الأمثلة الشائعة تشمل جزيء الأكسجين (O₂) الذي نتنفسه، وجزيء النيتروجين (N₂) الذي يشكل غالبية الغلاف الجوي، وجزيء الأوزون (O₃) الذي يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية. في هذه الحالة، تكون الرابطة الكيميائية بين الذرات تساهمية نقية لأن الذرات لها نفس الكهرسلبية (Electronegativity).

- الجزيء غير متجانس النواة (Heteronuclear Molecule): يتكون هذا النوع من الجزيء من ذرات لعنصرين مختلفين أو أكثر. هذه هي فئة المركبات الكيميائية. أبسط مثال هو جزيء الماء (H₂O)، المكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. أمثلة أخرى تشمل جزيء ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، والميثان (CH₄)، والأمونيا (NH₃). في هذا النوع من الجزيء، غالباً ما تكون الروابط تساهمية قطبية بسبب اختلاف الكهرسلبية بين الذرات المختلفة، مما يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للشحنة الإلكترونية داخل الجزيء.

ثانياً، يمكن تصنيف كل جزيء بناءً على عدد الذرات التي يحتويها:

- جزيء ثنائي الذرة (Diatomic): يتكون من ذرتين، مثل H₂، O₂، N₂، و CO.

- جزيء ثلاثي الذرة (Triatomic): يتكون من ثلاث ذرات، مثل H₂O، CO₂، و O₃.

- جزيء متعدد الذرات (Polyatomic): يتكون من أكثر من ثلاث ذرات، وهذه الفئة تشمل الغالبية العظمى من الجزيئات المعروفة، من جزيء الميثان البسيط (CH₄) إلى جزيء حمض الكبريتيك (H₂SO₄) والجلوكوز (C₆H₁₂O₆).

ثالثاً، وهو تصنيف بالغ الأهمية في الكيمياء الحيوية وعلوم المواد، يعتمد على الحجم والتعقيد:

- الجزيئات الصغيرة (Small Molecules): هي جزيئات ذات وزن جزيئي منخفض نسبياً، تتكون عادةً من عدد قليل من الذرات. تشمل هذه الفئة الماء، ثاني أكسيد الكربون، الإيثانول، ومعظم الأدوية.

- الجزيئات الكبيرة أو الجزيئات العملاقة (Macromolecules): هي جزيئات ضخمة جداً تتكون من آلاف أو حتى ملايين الذرات المترابطة معاً. غالباً ما تكون هذه الجزيئات عبارة عن بوليمرات (Polymers)، وهي سلاسل طويلة مكونة من وحدات بنائية متكررة تسمى المونومرات (Monomers). تشمل أهم أمثلة هذا النوع من الجزيء:

- البروتينات: بوليمرات من الأحماض الأمينية، وهي الجزيئات التي تقوم بمعظم الوظائف الحيوية في الخلية.

- الأحماض النووية (DNA و RNA): بوليمرات من النيوكليوتيدات، وهي الجزيئات التي تحمل المعلومات الوراثية.

- السكريات المتعددة: مثل النشا والسليلوز، وهي بوليمرات من السكريات البسيطة.

- البوليمرات الاصطناعية: مثل البولي إيثيلين (البلاستيك) والنايلون، وهي مواد ذات أهمية صناعية هائلة. إن بنية هذا النوع من الجزيء تحدد خصائص المادة بأكملها.

الروابط الكيميائية: القوة التي تشكل الجزيء

لا يمكن الحديث عن الجزيء دون الغوص في طبيعة القوى التي تربط ذراته معاً، وهي الروابط الكيميائية (Chemical Bonds). تتشكل هذه الروابط نتيجة للتفاعلات بين إلكترونات التكافؤ (Valence Electrons) للذرات المشاركة، حيث تسعى الذرات للوصول إلى حالة أكثر استقراراً، غالباً عن طريق إكمال غلافها الإلكتروني الخارجي. الرابطة الأساسية المسؤولة عن تكوين الجزيء المتعارف عليه هي الرابطة التساهمية.

الرابطة التساهمية (Covalent Bond): هي الرابطة التي تنشأ عندما تتشارك ذرتان في زوج واحد أو أكثر من الإلكترونات. كل ذرة تساهم بإلكترون، ويصبح هذا الزوج المشترك ملكاً لكلتا الذرتين، مما يربطهما معاً بقوة. هذا التشارك هو ما يُكوّن وحدة الجزيء المستقلة. يمكن أن تكون الرابطة التساهمية:

- رابطة أحادية (Single Bond): حيث يتم تشارك زوج واحد من الإلكترونات (مثل الرابطة بين ذرتي الهيدروجين في جزيء H₂).

- رابطة ثنائية (Double Bond): حيث يتم تشارك زوجين من الإلكترونات (مثل الرابطة بين ذرتي الأكسجين في جزيء O₂).

- رابطة ثلاثية (Triple Bond): حيث يتم تشارك ثلاثة أزواج من الإلكترونات (مثل الرابطة بين ذرتي النيتروجين في جزيء N₂).

تكون الروابط المتعددة (الثنائية والثلاثية) أقصر وأقوى من الروابط الأحادية بين نفس الذرتين.

عندما تتكون الرابطة التساهمية بين ذرتين من نفس العنصر (كما في جزيء O₂)، تكون قدرتهما على جذب الإلكترونات المشتركة متساوية، فتتوزع الكثافة الإلكترونية بالتساوي بينهما. تسمى هذه الرابطة تساهمية غير قطبية (Nonpolar Covalent Bond). أما عندما تتكون الرابطة بين ذرتين مختلفتين في الكهرسلبية (مثل الأكسجين والهيدروجين في الماء)، فإن الذرة ذات الكهرسلبية الأعلى (الأكسجين) تجذب زوج الإلكترونات المشترك نحوها بقوة أكبر. هذا يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للشحنة، حيث تحمل ذرة الأكسجين شحنة جزئية سالبة (δ-) وذرات الهيدروجين شحنة جزئية موجبة (δ+). تسمى هذه الرابطة تساهمية قطبية (Polar Covalent Bond). إن قطبية الروابط داخل الجزيء هي التي تحدد العديد من خصائصه الفيزيائية والكيميائية.

من المهم التمييز بين الجزيء والمركبات الأيونية. في الرابطة الأيونية (Ionic Bond)، لا يحدث تشارك للإلكترونات، بل انتقال كامل لإلكترون أو أكثر من ذرة إلى أخرى، مما ينتج عنه أيونات موجبة (كاتيونات) وأيونات سالبة (أنيونات) تتجاذب كهربائياً. هذه المركبات، مثل ملح الطعام (NaCl)، لا تشكل وحدات جزيئية منفصلة في الحالة الصلبة، بل تتواجد على شكل شبكة بلورية (Crystal Lattice) ثلاثية الأبعاد. لذلك، فإن مصطلح “الجزيء” يستخدم بشكل أدق لوصف الوحدات المكونة من روابط تساهمية.

الهندسة الجزيئية: البنية ثلاثية الأبعاد للجزيء

إن مجرد معرفة الذرات المكونة للجزيء وصيغته الكيميائية لا يكفي لوصفه بالكامل. فالشكل ثلاثي الأبعاد، أو الهندسة الجزيئية (Molecular Geometry)، له تأثير حاسم على خصائص الجزيء وتفاعلاته. يتحدد شكل الجزيء من خلال أطوال الروابط والزوايا بينها. النظرية الأكثر استخداماً لتوقع شكل الجزيء البسيط هي نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ (VSEPR Theory – Valence Shell Electron Pair Repulsion).

تفترض هذه النظرية أن أزواج الإلكترونات في غلاف التكافؤ للذرة المركزية (سواء كانت أزواجاً رابطة أو أزواجاً حرة غير رابطة) تتنافر فيما بينها وتحاول أن تبتعد عن بعضها قدر الإمكان، مما يؤدي إلى ترتيب هندسي معين يقلل من هذا التنافر.

- على سبيل المثال، في جزيء الميثان (CH₄)، تحيط بذرة الكربون المركزية أربعة أزواج رابطة من الإلكترونات (تربطها بأربع ذرات هيدروجين). لتقليل التنافر، تترتب هذه الأزواج في شكل رباعي الأوجه (Tetrahedral)، بزوايا رابطة تبلغ 109.5 درجة.

- في جزيء الأمونيا (NH₃)، تحيط بذرة النيتروجين المركزية ثلاثة أزواج رابطة وزوج واحد حر. هذا الزوج الحر يشغل حيزاً أكبر من الأزواج الرابطة، مما يضغط على الروابط ويقلل الزاوية بينها إلى حوالي 107 درجات، ليتخذ الجزيء شكل هرم ثلاثي (Trigonal Pyramidal).

- في جزيء الماء (H₂O)، تمتلك ذرة الأكسجين المركزية زوجين رابطين وزوجين حرين. التنافر القوي من الزوجين الحرين يضغط على الروابط أكثر، مما يقلل الزاوية إلى حوالي 104.5 درجة، ويعطي الجزيء شكلاً منحنياً (Bent).

هذه الأشكال الهندسية ليست مجرد تفاصيل أكاديمية. فشكل الجزيء يحدد قطبيته الكلية. فمثلاً، جزيء ثاني أكسيد الكربون (CO₂) يحتوي على رابطتين قطبيتين (C=O)، لكن لأن الجزيء خطي (Linear)، فإن عزمي ثنائي القطب للرابطتين يلغي أحدهما الآخر، مما يجعل الجزيء ككل غير قطبي. في المقابل، جزيء الماء، بشكله المنحني، لا يتم فيه إلغاء عزمي ثنائي القطب للرابطتين، مما يجعل جزيء الماء قطبياً بشدة. هذه القطبية هي المسؤولة عن خصائص الماء الفريدة، مثل قدرته على إذابة العديد من المواد وتكوين الروابط الهيدروجينية. إن الشكل الدقيق لكل جزيء حيوي، مثل الإنزيمات، هو ما يسمح له بالارتباط بمادة معينة دون غيرها، مما يجعله فعالاً في التفاعلات البيولوجية.

القوى بين الجزيئية: كيف يتفاعل الجزيء مع جيرانه؟

بينما تحدد الروابط التساهمية بنية الجزيء الواحد (قوى داخل الجزيء – Intramolecular forces)، فإن سلوك المادة ككل (حالتها الفيزيائية، درجة غليانها، لزوجتها) يعتمد على القوى بين الجزيئات المتجاورة (قوى بين جزيئية – Intermolecular forces). هذه القوى أضعف بكثير من الروابط التساهمية، لكنها حيوية.

- الروابط الهيدروجينية (Hydrogen Bonding): هي أقوى أنواع القوى بين الجزيئية. تحدث عندما ترتبط ذرة هيدروجين مرتبطة تساهمياً بذرة عالية الكهرسلبية (مثل الأكسجين، النيتروجين، أو الفلور) في جزيء ما، وتنجذب إلى ذرة أخرى عالية الكهرسلبية في جزيء مجاور. الروابط الهيدروجينية هي المسؤولة عن ارتفاع درجة غليان الماء وشذوذ كثافته عند التجمد، وهي حاسمة في الحفاظ على البنية ثلاثية الأبعاد لجزيئات البروتين والحمض النووي.

- قوى ثنائي القطب-ثنائي القطب (Dipole-Dipole Forces): تحدث بين الجزيئات القطبية. الطرف الموجب جزئياً في جزيء ينجذب إلى الطرف السالب جزئياً في جزيء مجاور.

- قوى تشتت لندن (London Dispersion Forces): هي أضعف أنواع القوى، وتوجد بين جميع أنواع الجزيئات (القطبية وغير القطبية). تنشأ عن الحركة العشوائية للإلكترونات التي قد تؤدي إلى تكوين ثنائيات أقطاب لحظية ومستحثة. تزداد قوة هذه القوى مع زيادة حجم الجزيء وعدد إلكتروناته.

إن فهم هذه القوى ضروري لتفسير لماذا يكون الأكسجين (O₂) غازاً في درجة حرارة الغرفة بينما الماء (H₂O)، الذي له وزن جزيئي أقل، يكون سائلاً. السبب هو وجود الروابط الهيدروجينية القوية بين كل جزيء ماء وجيرانه، والتي تتطلب طاقة عالية للتغلب عليها.

أهمية الجزيء في العلوم المختلفة

إن مفهوم الجزيء ليس محصوراً في علم الكيمياء، بل يمتد تأثيره إلى كافة فروع العلوم الطبيعية والتطبيقية.

- في الكيمياء: الجزيء هو الوحدة الأساسية للتفاعل الكيميائي. المعادلات الكيميائية ما هي إلا وصف لكيفية إعادة ترتيب الذرات لتكوين جزيء جديد من جزيء قديم. الكيمياء العضوية هي دراسة جزيئات الكربون، والكيمياء غير العضوية تتعامل مع جزيئات باقي العناصر. كل فرع من فروع الكيمياء يركز على جانب معين من سلوك الجزيء.

- في الفيزياء: خصائص المواد مثل التوصيل الكهربائي، المغناطيسية، والخصائص البصرية، كلها تنبع من التركيب الإلكتروني وبنية الجزيء. علم الأطياف (Spectroscopy) هو تقنية فيزيائية تستخدم تفاعل الجزيء مع الضوء لتحديد بنيته وتركيبه.

- في علم الأحياء: الحياة نفسها هي ظاهرة جزيئية معقدة. العمليات الحيوية، من التنفس والتمثيل الغذائي إلى التكاثر والتفكير، هي نتيجة تفاعلات دقيقة ومنظمة بين ملايين الأنواع المختلفة من الجزيئات البيولوجية (Biomolecules). إن شكل الجزيء الحيوي يحدد وظيفته بدقة متناهية؛ فأي تغيير طفيف في بنية جزيء الهيموجلوبين، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة.

- في علم المواد: يسعى العلماء والمهندسون إلى تصميم وتصنيع مواد جديدة ذات خصائص محددة (مثل القوة، المرونة، أو التوصيلية) عن طريق التحكم في بنية وتركيب الجزيء. البوليمرات، أشباه الموصلات، والمواد النانوية كلها أمثلة على كيف يمكن لهندسة الجزيء أن تؤدي إلى تقنيات ثورية.

- في الطب والصيدلة: الأدوية هي في الأساس جزيئات صغيرة مصممة للتفاعل مع جزيء مستهدف محدد في الجسم (مثل إنزيم أو مستقبل خلوي) لتعديل وظيفته وعلاج مرض ما. تصميم الدواء يعتمد بشكل كلي على فهم البنية ثلاثية الأبعاد لكل من جزيء الدواء والجزيء المستهدف، لضمان ارتباطهما بفعالية وانتقائية.

خاتمة: عالم مبني على الجزيء

في الختام، يمثل الجزيء مفهوماً محورياً يربط العالم الذري الميكروسكوبي بالواقع المادي الماكروسكوبي. إنه ليس مجرد تكتل عشوائي للذرات، بل هو كيان منظم بدقة، تحكمه قوانين الروابط الكيميائية والهندسة الفراغية. إن هوية كل مادة، من الماء الذي نشربه إلى الهواء الذي نتنفسه، ومن الصخور الصامتة إلى الكائنات الحية النابضة بالحياة، تتحدد في النهاية بخصائص الجزيء المكون لها. إن قدرتنا على فهم وتصنيع والتحكم في سلوك الجزيء قد مكنتنا من إحداث ثورات في الطب، والمواد، والطاقة، والتكنولوجيا. وكلما تعمق فهمنا لهذا البناء الذري المذهل، زادت قدرتنا على تشكيل العالم من حولنا وتلبية احتياجات البشرية. لذلك، يظل استكشاف عالم الجزيء رحلة مستمرة في قلب الاكتشاف العلمي، فهو المفتاح لفهم جوهر المادة نفسها. إن كل تقدم في العلوم هو، في جوهره، تقدم في فهمنا لكيفية عمل الجزيء.

الأسئلة الشائعة

1. ما الفرق الدقيق بين الجزيء والمركب الكيميائي؟

هذا سؤال شائع ومهم يوضح الفروقات الدقيقة في المصطلحات الكيميائية. الجزيء هو المصطلح الأكثر عمومية، حيث يشير إلى أي مجموعة من ذرتين أو أكثر مرتبطة تساهمياً، بغض النظر عما إذا كانت الذرات من نفس العنصر أم من عناصر مختلفة. على سبيل المثال، جزيء الأكسجين (O₂) هو جزيء لأنه يتكون من ذرتين مرتبطتين، ولكنه ليس مركباً لأنهما من نفس العنصر. أما المركب الكيميائي (Chemical Compound) فهو نوع محدد من المواد يتكون عندما تتحد ذرتان أو أكثر من عناصر مختلفة كيميائياً بنسب ثابتة. بالتالي، يمكن القول إن كل جزيء مركب هو جزيء، ولكن ليس كل جزيء هو مركب. جزيء الماء (H₂O) هو مثال مثالي؛ فهو جزيء لأنه وحدة مستقلة من الذرات المترابطة، وهو أيضاً مركب لأنه يتكون من عنصري الهيدروجين والأكسجين المختلفين. باختصار، “الجزيء” يصف الوحدة البنيوية، بينما “المركب” يصف التركيب الكيميائي للمادة المكونة من عناصر مختلفة.

2. لماذا لا يُعتبر كلوريد الصوديوم (NaCl) جزيئاً بالمعنى الدقيق للكلمة؟

على الرغم من أننا نستخدم الصيغة NaCl لتمثيل وحدة واحدة من كلوريد الصوديوم، إلا أنه في حالته الصلبة لا يوجد على شكل جزيئات منفصلة. السبب يكمن في طبيعة الرابطة الكيميائية. كلوريد الصوديوم هو مركب أيوني، تتكون فيه الرابطة من خلال الانتقال الكامل لإلكترون من ذرة الصوديوم إلى ذرة الكلور، مما ينتج أيون صوديوم موجب (Na⁺) وأيون كلوريد سالب (Cl⁻). هذه الأيونات لا تشكل زوجاً مستقلاً، بل تترتب في بنية بلورية ثلاثية الأبعاد تُعرف بالشبكة البلورية، حيث يكون كل أيون موجب محاطاً بستة أيونات سالبة، وكل أيون سالب محاط بستة أيونات موجبة. القوة التي تربط هذه الشبكة هي التجاذب الكهروستاتيكي بين الأيونات المتعاكسة في الشحنة. لذلك، فإن أصغر وحدة في بلورة الملح ليست “جزيء NaCl”، بل هي وحدة صيغة (Formula Unit) تمثل أبسط نسبة عددية للأيونات في الشبكة. مصطلح الجزيء يُحفظ بشكل أساسي للكيانات المكونة من روابط تساهمية، والتي يمكن أن توجد كوحدات منفصلة ومستقلة.

3. كيف يتم تحديد الشكل ثلاثي الأبعاد للجزيء عملياً؟

تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للجزيء هو أحد أهم المهام في الكيمياء الحديثة، ويتم باستخدام تقنيات تحليلية متقدمة. بينما توفر النماذج النظرية مثل نظرية VSEPR توقعاً جيداً للشكل، فإن التأكيد العملي يتطلب طرقاً تجريبية. التقنية الأكثر قوة ودقة هي علم البلورات بالأشعة السينية (X-ray Crystallography). في هذه الطريقة، يتم أولاً تحويل المادة إلى بلورة منتظمة، ثم يتم تسليط حزمة من الأشعة السينية عليها. عندما تمر الأشعة عبر البلورة، فإنها تنحرف أو “تحيد” بسبب تفاعلها مع الإلكترونات في الذرات. يتم تسجيل نمط الحيود الناتج، ومن خلال تحليله رياضياً، يمكن للعلماء استنتاج مواقع الذرات بدقة متناهية داخل الجزيء وبناء نموذج ثلاثي الأبعاد له. تقنيات أخرى مهمة تشمل التحليل الطيفي بالرنين النووي المغناطيسي (NMR Spectroscopy)، والذي يستخدم بشكل خاص لتحديد بنية الجزيء في المحاليل، والمجهر الإلكتروني فائق البرودة (Cryo-EM)، والذي أصبح حيوياً لتحديد هياكل الجزيئات البيولوجية العملاقة مثل البروتينات.

4. ما هي الأيزومرات (Isomers)، وكيف يمكن أن يكون لجزيئين نفس الصيغة الكيميائية ولكن خصائص مختلفة؟

الأيزومرات هي جزيئات لها نفس الصيغة الجزيئية (أي نفس عدد ونوع الذرات) ولكنها تختلف في ترتيب هذه الذرات في الفراغ. هذا الاختلاف في الترتيب يؤدي إلى أن يكون لكل أيزومر شكل وبنية فريدة، وبالتالي خصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة تماماً. هناك نوعان رئيسيان من الأيزومرات:

- الأيزومرات البنيوية (Structural Isomers): تختلف في طريقة ترابط الذرات. على سبيل المثال، الصيغة C₄H₁₀ يمكن أن تمثل جزيء البيوتان (سلسلة كربونية مستقيمة) أو جزيء الأيزوبيوتان (سلسلة متفرعة). البيوتان له درجة غليان أعلى من الأيزوبيوتان بسبب اختلاف القوى بين الجزيئية الناتجة عن اختلاف الشكل.

- الأيزومرات الفراغية (Stereoisomers): لها نفس الترابط الذري ولكنها تختلف في الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات. وأشهر مثال عليها هي الأيزومرات الضوئية أو المتصاوغات المرآتية (Enantiomers)، حيث يكون أحد الجزيئين صورة مرآة للآخر ولا يمكن مطابقتهما، مثل اليد اليمنى واليسرى. هذا الاختلاف الدقيق في شكل الجزيء يمكن أن يكون له آثار بيولوجية هائلة؛ فالعديد من الأدوية تكون فعالة في شكل متصاوغ واحد فقط، بينما قد يكون الآخر غير فعال أو حتى ضاراً.

5. هل الذرات داخل الجزيء ثابتة في مكانها؟

النموذج الشائع للجزيء كـ “كرات وعصي” يمكن أن يكون مضللاً، حيث يوحي بأن الذرات ثابتة. في الواقع، الذرات داخل الجزيء في حالة حركة مستمرة وديناميكية. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الحركة الجزيئية:

- الحركة الاهتزازية (Vibrational Motion): تتمدد الروابط الكيميائية وتنضغط مثل النوابض، وتتغير الزوايا بين الروابط بشكل مستمر. كل جزيء له ترددات اهتزازية مميزة، وهي الأساس لتقنية التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (Infrared Spectroscopy).

- الحركة الدورانية (Rotational Motion): يدور الجزيء بأكمله حول محاور مختلفة في الفضاء.

- الحركة الانتقالية (Translational Motion): يتحرك الجزيء بأكمله من مكان إلى آخر.

مجموع طاقات هذه الحركات يشكل الطاقة الداخلية للجزيء. تزداد هذه الحركات مع ارتفاع درجة الحرارة، مما يفسر سبب تحول المواد من الحالة الصلبة إلى السائلة ثم الغازية.

6. كيف تؤثر قطبية الجزيء على خصائص المادة؟

قطبية الجزيء هي خاصية حاسمة تنشأ من التوزيع غير المتكافئ للشحنة الإلكترونية عبر الجزيء، وتؤثر بشكل مباشر على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة. عندما يكون الجزيء قطبياً (مثل الماء، H₂O)، فإنه يمتلك طرفاً ذا شحنة جزئية موجبة وطرفاً ذا شحنة جزئية سالبة. هذا يؤدي إلى:

- قوى بين جزيئية أقوى: الجزيئات القطبية تتجاذب بقوة عبر قوى ثنائي القطب-ثنائي القطب والروابط الهيدروجينية. هذا يتطلب طاقة أكبر لفصلها، مما يؤدي إلى درجات غليان وانصهار أعلى مقارنة بالجزيئات غير القطبية ذات الحجم المماثل (مثل الميثان، CH₄).

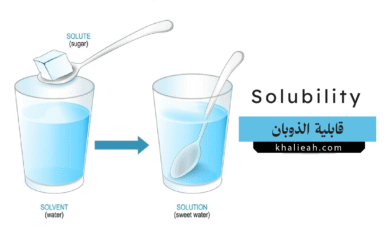

- الذوبانية: المبدأ الكيميائي “المثيل يذيب المثيل” ينطبق هنا. المذيبات القطبية (مثل الماء) تميل إلى إذابة المواد القطبية والأيونية، بينما المذيبات غير القطبية (مثل الزيت) تذيب المواد غير القطبية. قطبية الماء تجعله “المذيب العالمي” في الأنظمة البيولوجية.

- التفاعلية الكيميائية: المناطق الغنية والفقيرة بالإلكترونات في الجزيء القطبي تجعله أكثر عرضة للتفاعلات الكيميائية مع الجزيئات الأخرى.

7. هل يمكن أن يوجد جزيء يتكون من ذرة واحدة فقط؟

وفقاً للتعريف الكيميائي القياسي، فإن الجزيء يتكون من “ذرتين أو أكثر”. لذلك، فإن ذرة واحدة منفردة، مثل ذرة الهيليوم (He) أو الأرجون (Ar)، لا تسمى جزيئاً. هذه العناصر، المعروفة بالغازات النبيلة، مستقرة كذرات فردية بسبب امتلاء أغلفتها الإلكترونية الخارجية. ومع ذلك، في سياق فيزيائي أوسع، مثل نظرية الحركة للغازات، قد يُستخدم مصطلح “الجزيء” أحياناً للإشارة إلى أي جسيم مستقل يشكل الغاز، بما في ذلك الذرات المنفردة للغازات النبيلة. ولكن من منظور كيميائي بحت، أصغر جزيء يجب أن يحتوي على رابطة كيميائية، وبالتالي يتكون من ذرتين على الأقل، مثل جزيء الهيدروجين (H₂).

8. ما هو الجزيء الأكبر المعروف؟

يعتمد تحديد “أكبر” جزيء على المعيار المستخدم (الكتلة، الطول، عدد الذرات). في عالم الجزيئات الطبيعية، غالباً ما يُشار إلى الحمض النووي (DNA) كأحد أكبر الجزيئات المعروفة. على سبيل المثال، الكروموسوم 1 في الإنسان هو جزيء DNA واحد عملاق، يتكون من حوالي 249 مليون زوج من القواعد النيتروجينية، ويمتد طوله إلى عدة سنتيمترات إذا تم فرده، ويحتوي على مليارات الذرات. أما في عالم المواد الاصطناعية، فقد تم تصنيع بوليمرات عملاقة. على سبيل المثال، البولي إيثيلين فائق الوزن الجزيئي (UHMWPE) يمكن أن يحتوي على سلاسل تتكون من مئات الآلاف من وحدات الإيثيلين المتكررة، مما ينتج عنه جزيء واحد بكتلة جزيئية تصل إلى ملايين الوحدات. هذه الجزيئات الضخمة هي التي تمنح المواد خصائصها الفريدة من القوة والمتانة.

9. كيف تفسر ميكانيكا الكم تكوين الجزيء؟

تقدم ميكانيكا الكم التفسير الأكثر دقة وأساسية لكيفية تكوين الجزيء. بدلاً من النظرة الكلاسيكية للإلكترونات كنقاط تدور حول النواة، تصفها ميكانيكا الكم بأنها موجات احتمالية تشغل مناطق في الفضاء تسمى المدارات الذرية (Atomic Orbitals). عند اقتراب ذرتين من بعضهما البعض لتكوين رابطة تساهمية، تتداخل مداراتهما الذرية لتكوين مدارات جزيئية (Molecular Orbitals) جديدة تمتد حول نواتي الذرتين. بعض هذه المدارات الجزيئية (المدارات الرابطة) تكون ذات طاقة أقل من المدارات الذرية الأصلية، وعندما تشغلها الإلكترونات، فإنها تعمل على تثبيت الذرتين معاً، مما يؤدي إلى تكوين الجزيء. هذا النموذج لا يفسر فقط وجود الرابطة، بل يفسر أيضاً قوتها وطولها والهندسة ثلاثية الأبعاد للجزيء بأكمله بدقة فائقة، وهو ما تعجز عنه النماذج الكلاسيكية.

10. ما هو دور شكل الجزيء في الأنظمة البيولوجية؟

في علم الأحياء، الشكل هو كل شيء. مبدأ “التوافق الشكلي” أو “القفل والمفتاح” هو أساس معظم العمليات الحيوية. إن البنية ثلاثية الأبعاد الدقيقة للجزيء البيولوجي تحدد وظيفته بشكل مطلق. على سبيل المثال:

- الإنزيمات: هي بروتينات تعمل كمحفزات بيولوجية. يمتلك كل إنزيم موقعاً نشطاً ذا شكل فريد لا يناسب إلا جزيء مادة متفاعلة معينة (الركيزة)، مما يضمن حدوث تفاعل كيميائي محدد بكفاءة عالية.

- المستقبلات الخلوية: هي بروتينات على سطح الخلية ترتبط بجزيئات إشارة محددة (مثل الهرمونات أو النواقل العصبية) التي تتناسب مع شكلها، مما يؤدي إلى إطلاق استجابة خلوية معينة.

- الأجسام المضادة: يتعرف الجهاز المناعي على الأجسام الغريبة (مثل الفيروسات) من خلال الأجسام المضادة التي لها شكل يتكامل تماماً مع شكل جزيء معين على سطح العامل الممرض.

إن أي تغيير طفيف في شكل الجزيء الحيوي، نتيجة طفرة جينية مثلاً، يمكن أن يعطل وظيفته بالكامل ويؤدي إلى أمراض خطيرة.