قوانين الثرموديناميك: كيف تحكم الطاقة والكون من حولنا؟

ما الذي يجعل هذه القوانين أساس فهمنا للطبيعة؟

بقلم: د. إيهاب مالك

أستاذ الفيزياء الحرارية بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في تدريس وبحث الديناميكا الحرارية وتطبيقاتها في الجامعات العربية، مع اهتمام خاص بتبسيط المفاهيم العلمية المعقدة للمتعلمين الجدد.

تحكم الطاقة كل شيء في هذا الكون من حركة النجوم البعيدة إلى نبضات قلبك في هذه اللحظة. إن فهم كيفية انتقال الطاقة وتحولاتها يكشف لنا أسرار الطبيعة التي تبدو معقدة للوهلة الأولى، لكنها في جوهرها تخضع لقوانين بسيطة ومحكمة.

المقدمة

لقد ظللت طوال مسيرتي الأكاديمية مفتوناً بأناقة قوانين الثرموديناميك وقدرتها الفريدة على تفسير ظواهر متباينة تماماً؛ إذ تربط هذه القوانين بين تسخين فنجان القهوة الصباحي وبين احتراق النجوم في أعماق الفضاء. تُعَدُّ الديناميكا الحرارية (Thermodynamics) من أعمق فروع الفيزياء وأكثرها عمومية، فهي لا تقتصر على نظام معين أو مادة محددة، بل تنطبق على كل ما يحتوي طاقة في الكون. وإن كنت تظن أن هذه القوانين مجرد معادلات جافة في كتب الفيزياء، فأنت مخطئ تماماً؛ إذ إنها تحدد حدود الممكن والمستحيل في عالمنا المادي. فما هي إذاً هذه القوانين التي تسيطر على مصير الطاقة والمادة في كل زمان ومكان؟

الإجابة تكمن في أربعة قوانين أساسية تشكل معاً الإطار الكامل لفهم التحولات الحرارية والطاقية. بينما يركز الفيزيائيون على الصياغات الرياضية الدقيقة، سأحاول في هذه المقالة تقديم فهم عميق وواضح يناسب كل من يرغب في إدراك هذه المبادئ الأساسية دون الغرق في التعقيدات الرياضية المفرطة.

ما هي قوانين الثرموديناميك ولماذا تُعَدُّ محورية في العلوم؟

قوانين الثرموديناميك هي مجموعة من المبادئ الأساسية التي تصف كيفية تصرف الطاقة والحرارة (Heat) والشغل (Work) في الأنظمة المادية. لقد صيغت هذه القوانين في القرن التاسع عشر على يد علماء مثل كلاوزيوس وكلفن وبولتزمان، وما زالت حتى اليوم راسخة دون تغيير رغم كل التطورات العلمية اللاحقة. تتألف هذه المجموعة من أربعة قوانين مرقمة بطريقة غير اعتيادية: القانون الصفري، الأول، الثاني، والثالث.

كما أن هذه القوانين تتميز بعموميتها المطلقة؛ فهي لا تعتمد على طبيعة المادة أو حجم النظام أو موقعه في الكون. سواء كنت تدرس غازاً في أسطوانة صغيرة أو نجماً عملاقاً يبعد مليارات السنوات الضوئية، فإن نفس القوانين تنطبق بدقة متناهية. من جهة ثانية، تحدد هذه القوانين القيود الفيزيائية على ما يمكن وما لا يمكن حدوثه في الطبيعة؛ إذ تخبرنا مثلاً بأن الطاقة لا تُخلق من العدم ولا تفنى، وأن بعض العمليات لا يمكن عكسها بالكامل. هذا الفهم ليس نظرياً فحسب، بل له تطبيقات عملية هائلة تشمل تصميم المحركات والثلاجات ومحطات الطاقة والحواسيب.

أتذكر جيداً عندما كنت طالباً في السنة الثانية بالجامعة، سألت أستاذي: لماذا لا نستطيع بناء آلة تعمل إلى الأبد دون وقود؟ ابتسم وأجابني: “لأن قوانين الثرموديناميك تمنع ذلك منعاً قاطعاً.” في ذلك الوقت لم أفهم عمق هذه الإجابة، لكن مع مرور السنين أدركت أن هذه القوانين هي التي تضع الحدود النهائية لطموحات المهندسين والمخترعين. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تفسر لنا لماذا يسير الزمن في اتجاه واحد، ولماذا ينتشر العطر في الغرفة ولا يتجمع تلقائياً في الزجاجة مرة أخرى.

كيف نشأت قوانين الثرموديناميك عبر التاريخ؟

ظهرت الحاجة لفهم الحرارة والطاقة مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا؛ إذ كان المهندسون يبحثون عن طرق لتحسين كفاءة المحركات البخارية التي أصبحت عصب الصناعة آنذاك. في عام 1824، نشر المهندس الفرنسي نيكولا ليونار سادي كارنو (Sadi Carnot) بحثه الرائد حول القدرة المحركة للنار، والذي وضع فيه الأسس الأولى لفهم كفاءة المحركات الحرارية رغم أنه كان يعتقد خطأً أن الحرارة مادة تسمى “الكالوريك”.

لاحقاً، في منتصف القرن التاسع عشر، أدرك العلماء أن الحرارة ليست مادة بل شكل من أشكال الطاقة. قام جيمس بريسكوت جول (James Prescott Joule) بتجارب دقيقة أظهرت التكافؤ بين الشغل الميكانيكي والحرارة، مما مهد الطريق لصياغة القانون الأول للثرموديناميك. على النقيض من ذلك، كان رودولف كلاوزيوس (Rudolf Clausius) ووليام طومسون المعروف باسم اللورد كلفن (Lord Kelvin) يعملان على فهم لماذا تسير العمليات الحرارية في اتجاه واحد؛ مما أدى لصياغة القانون الثاني. بالمقابل، جاء القانون الصفري متأخراً من حيث التسمية رغم أنه أساسي منطقياً؛ إذ سُمي بالصفري لأنه يجب أن يُفترض قبل القانونين الأول والثاني.

كما أن القرن العشرين شهد إسهامات فالتر نرنست (Walther Nernst) الذي صاغ القانون الثالث عام 1906 بناءً على دراسات السلوك الحراري للمواد عند درجات الحرارة المنخفضة جداً. هذا وقد كان للتطورات في الميكانيكا الإحصائية على يد لودفيج بولتزمان (Ludwig Boltzmann) وجوزايا ويلارد غيبس (Josiah Willard Gibbs) دور كبير في فهم الأسس المجهرية لهذه القوانين؛ إذ ربطوا بين السلوك الجماعي للجزيئات والقوانين الكلية للثرموديناميك. الجدير بالذكر أن هذه القوانين صمدت أمام كل الثورات العلمية اللاحقة بما فيها النسبية والكم، مما يؤكد عمقها وعموميتها الاستثنائية.

ما هو القانون الصفري للثرموديناميك ولماذا سُمي كذلك؟

يبدو اسم “القانون الصفري” غريباً للوهلة الأولى، أليس كذلك؟ لكن تسميته المتأخرة جاءت لأنه يمثل مبدأً أساسياً يجب افتراضه قبل القوانين المرقمة الأخرى. ينص هذا القانون ببساطة على أنه إذا كان جسم (أ) في توازن حراري (Thermal Equilibrium) مع جسم (ب)، وكان جسم (ب) في توازن حراري مع جسم (ج)، فإن جسم (أ) سيكون في توازن حراري مع جسم (ج). قد يبدو هذا بديهياً، لكنه في الواقع يؤسس لمفهوم درجة الحرارة (Temperature) نفسه كخاصية قابلة للقياس والمقارنة.

فكر في الأمر هكذا: عندما تضع ميزان حرارة في فمك، فإنك تنتظر حتى يصل الميزان لتوازن حراري معك، ثم تقرأ درجة حرارته معتبراً أنها تساوي درجة حرارة جسمك. هذا الافتراض البسيط يعتمد كلياً على القانون الصفري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّننا هذا القانون من بناء مقاييس حرارة موثوقة ومتسقة؛ إذ إن كل أجهزة القياس الحرارية تعتمد على هذا المبدأ الأساسي.

من ناحية أخرى، يؤسس القانون الصفري لفكرة أن درجة الحرارة خاصية حالة (State Property) للنظام، أي أنها تعتمد فقط على الحالة الحالية للنظام وليس على كيفية وصوله لهذه الحالة. وعليه فإن تعريف درجة الحرارة يصبح ممكناً وذا معنى فيزيائي واضح. لقد قضيت ساعات طويلة في المختبر أثناء دراساتي العليا وأنا أراقب كيف تتساوى درجات حرارة أنظمة مختلفة عند تلامسها، وكانت هذه المشاهدة البسيطة دائماً تذكرني بأناقة هذا القانون الأساسي.

ما جوهر القانون الأول للثرموديناميك وكيف يحفظ الطاقة؟

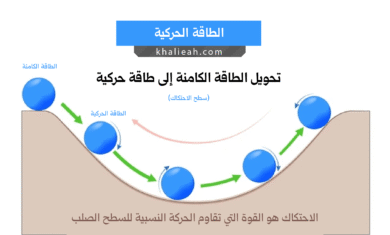

يُعَدُّ القانون الأول للثرموديناميك تعبيراً عن مبدأ حفظ الطاقة (Conservation of Energy) المطبق على الأنظمة الحرارية. ببساطة، ينص على أن الطاقة لا تُخلق من عدم ولا تفنى، بل تتحول من شكل لآخر. رياضياً، يُكتب القانون كالآتي: التغير في الطاقة الداخلية للنظام (ΔU) يساوي الحرارة المضافة إليه (Q) مطروحاً منها الشغل الذي يبذله النظام (W)، أي: ΔU = Q – W. هذه المعادلة البسيطة في ظاهرها تحمل معانٍ عميقة وتطبيقات واسعة.

الطاقة الداخلية هنا تشمل كل أشكال الطاقة الموجودة داخل النظام: الطاقة الحركية للجزيئات، طاقة الروابط الكيميائية، وغيرها. بينما الحرارة هي الطاقة المنتقلة بسبب فرق في درجة الحرارة، والشغل هو الطاقة المنتقلة بسبب قوة تحرك جسماً لمسافة معينة. فما هي التطبيقات العملية لهذا القانون؟ دعني أشرح بعض الأمثلة:

تطبيقات القانون الأول في الأنظمة المختلفة

- المحركات الحرارية: تحول هذه المحركات الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود إلى شغل ميكانيكي يحرك السيارات والطائرات؛ إذ يمتص المحرك كمية من الحرارة Q من مصدر ساخن، يحول جزءاً منها إلى شغل W، ويطرد الباقي كحرارة مهدرة.

- الأجهزة المنزلية: عندما تشغل الثلاجة، فإن الضاغط يبذل شغلاً لنقل الحرارة من الداخل البارد إلى الخارج الدافئ؛ وبالتالي فإن الطاقة الكهربائية تتحول إلى شغل ثم إلى حرارة منتقلة، والمحصلة النهائية تحفظ الطاقة الكلية.

- جسم الإنسان: نحن كائنات حية نطبق القانون الأول بشكل مستمر؛ إذ نحصل على الطاقة من الطعام (طاقة كيميائية)، نحولها داخلياً لأداء وظائف الجسم (شغل وحرارة)، ونطرد الفائض كحرارة جسدية وفضلات.

- العمليات الأديابية: هي عمليات لا يحدث فيها تبادل حراري مع المحيط (Q=0)، فيكون التغير في الطاقة الداخلية مساوياً للشغل المبذول فقط؛ مما يجعلها مهمة في دراسة انضغاط الغازات السريع.

كما أن هذا القانون يخبرنا بحقيقة مهمة: لا يمكن الحصول على طاقة من لا شيء. كل الآلات التي تدعي أنها تنتج طاقة أكثر مما تستهلك (آلات الحركة الدائمة من النوع الأول) مستحيلة فيزيائياً. لقد رأيت عشرات المخترعين الهواة على مر السنين يحاولون تصميم مثل هذه الآلات، وكل مرة أشرح لهم أن القانون الأول يمنع ذلك منعاً باتاً، لكن بعضهم يظل مصراً على أنه سيكون الاستثناء!

كيف يفسر القانون الثاني اتجاه العمليات الطبيعية والإنتروبيا؟

إن القانون الثاني للثرموديناميك هو الأعمق والأكثر إثارة للجدل بين القوانين الأربعة؛ إذ يحدد “سهم الزمن” ويفسر لماذا بعض العمليات تحدث تلقائياً في اتجاه واحد فقط. توجد صياغات متعددة لهذا القانون، كلها متكافئة رياضياً لكنها تعبر عن جوانب مختلفة. الصياغة الأشهر تتعلق بمفهوم الإنتروبيا (Entropy)، تلك الكمية الغامضة التي تقيس درجة الفوضى أو عدم الانتظام في النظام. ينص القانون على أن الإنتروبيا الكلية لنظام معزول لا تتناقص أبداً؛ بل تزداد أو تبقى ثابتة في أحسن الأحوال.

لنتأمل مثالاً بسيطاً: إذا أسقطت نقطة حبر في كوب ماء، فإنها تنتشر تدريجياً حتى يصبح لون الماء موحداً. هل رأيت يوماً الحبر المنتشر يتجمع تلقائياً مرة أخرى في نقطة واحدة؟ بالطبع لا! هذا لأن الانتشار يزيد الإنتروبيا، والطبيعة تفضل الحالات الأكثر فوضى. من جهة أخرى، صاغ كلفن القانون الثاني بقوله: من المستحيل بناء محرك حراري يحول كل الحرارة الممتصة إلى شغل دون فقدان أي جزء منها. بينما صاغه كلاوزيوس بطريقة أخرى: لا يمكن للحرارة أن تنتقل تلقائياً من جسم بارد إلى جسم ساخن دون بذل شغل خارجي.

وبالتالي، فإن جميع المحركات الحقيقية لها كفاءة أقل من 100%؛ إذ لا بد من طرح جزء من الحرارة المدخلة كحرارة مهدرة. هذا يفسر لماذا تسخن السيارة أثناء القيادة، ولماذا تطرد محطات الطاقة كميات هائلة من الحرارة في الأنهار أو الجو. لقد عملت مرة كمستشار لمصنع كيميائي كان يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة، وأخبرتهم أن أي عملية تتضمن تحويل حرارة إلى شغل ستفقد حتماً جزءاً من الطاقة؛ وأن المطلوب ليس الوصول للكفاءة الكاملة (المستحيلة) بل تحسين الكفاءة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الثاني.

مفهوم الإنتروبيا عميق جداً ويمتد إلى ما هو أبعد من الديناميكا الحرارية الكلاسيكية. لقد ربط بولتزمان الإنتروبيا بعدد الحالات المجهرية الممكنة للنظام، فكلما زاد عدد الطرق التي يمكن للجزيئات أن ترتب نفسها بها، زادت الإنتروبيا. هذا يعني أن الأنظمة تميل طبيعياً نحو الحالات الأكثر احتمالية، وهي الحالات الأكثر فوضى. انظر إلى غرفتك: إذا لم ترتبها بشكل مستمر (أي لم تبذل شغلاً)، فإنها ستصبح فوضوية تدريجياً، تماماً كما يتوقع القانون الثاني! كما أن بعض الفلاسفة والعلماء استخدموا القانون الثاني لمناقشة مصير الكون نفسه؛ إذ إن زيادة الإنتروبيا المستمرة قد تؤدي في النهاية إلى ما يسمى “الموت الحراري” للكون، حيث تتساوى درجات الحرارة في كل مكان ولا تحدث أي عمليات تلقائية بعد ذلك.

ما أهمية القانون الثالث للثرموديناميك عند الصفر المطلق؟

القانون الثالث للثرموديناميك يتعلق بما يحدث عندما نقترب من أدنى درجة حرارة ممكنة في الكون، وهي الصفر المطلق (Absolute Zero) الذي يساوي صفر كلفن أو -273.15 درجة مئوية. ينص القانون على أن إنتروبيا بلورة مثالية نقية عند الصفر المطلق تساوي صفر. بمعنى آخر، عند هذه الدرجة، تكون جميع الجزيئات في حالة الطاقة الأدنى الممكنة ومرتبة بشكل مثالي، فلا توجد فوضى إطلاقاً.

لكن هل يمكننا فعلياً الوصول إلى الصفر المطلق؟ الإجابة هي لا؛ إذ ينص القانون الثالث أيضاً على استحالة الوصول إلى درجة حرارة الصفر المطلق من خلال عدد منتهٍ من العمليات. يمكننا الاقتراب منها بشكل تدريجي، لكن لن نصل إليها أبداً. هذا يشبه محاولة الوصول إلى سرعة الضوء بالنسبة للأجسام ذات الكتلة في النسبية الخاصة – يمكنك الاقتراب لكن لا يمكنك الوصول. من ناحية أخرى، للقانون الثالث تطبيقات عملية مهمة في دراسة المواد عند درجات الحرارة المنخفضة جداً، مثل الموصلات الفائقة (Superconductors) والسوائل الفائقة.

تطبيقات ونتائج القانون الثالث

- الموصلات الفائقة: عند درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق، تفقد بعض المواد مقاومتها الكهربائية تماماً وتصبح موصلات فائقة؛ مما يتيح تطبيقات في القطارات المغناطيسية المعلقة وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

- قياسات الإنتروبيا المطلقة: يسمح القانون الثالث بحساب القيم المطلقة للإنتروبيا، وليس فقط التغيرات فيها كما في القوانين الأخرى؛ وهذا مفيد جداً في الحسابات الكيميائية والفيزيائية.

- التبريد بالليزر: تقنيات حديثة تستخدم الليزر لتبريد الذرات إلى كسور صغيرة من الكلفن فوق الصفر المطلق؛ مما يسمح بدراسة ظواهر كمية غريبة مثل مكثفات بوز-آينشتاين.

- حدود الأداء: يحدد القانون الثالث الكفاءة القصوى للثلاجات والمبردات عند درجات حرارة منخفضة جداً؛ إذ تصبح عملية التبريد أصعب وأصعب كلما اقتربنا من الصفر المطلق.

لقد أمضيت فترة من مسيرتي البحثية في دراسة سلوك المواد عند درجات حرارة منخفضة، وكنت دائماً مندهشاً من كيف تتغير الخواص الفيزيائية بشكل جذري عند الاقتراب من الصفر المطلق. الجدير بالذكر أن بعض التجارب الحديثة نجحت في تبريد غازات ذرية إلى أجزاء من المليار من الكلفن، لكن حتى عند هذه الدرجات الفائقة الانخفاض، لا تزال الأنظمة تحتفظ بطاقة نقطة الصفر (Zero-Point Energy) التي تمنع الوصول الكامل للسكون المطلق بسبب مبدأ عدم اليقين في ميكانيكا الكم.

كيف تتجلى قوانين الثرموديناميك في حياتنا اليومية؟

قد يظن البعض أن قوانين الثرموديناميك مقتصرة على المختبرات والكتب الأكاديمية، لكن الحقيقة أنها تحيط بنا في كل لحظة من حياتنا. كل نفس تتنفسه، كل خطوة تخطوها، كل وجبة تتناولها تخضع لهذه القوانين الصارمة. دعني أعطيك أمثلة واقعية تراها يومياً دون أن تدرك أنك تشاهد الديناميكا الحرارية في العمل.

في الصباح عندما تصنع فنجان القهوة، تشاهد تطبيقاً مباشراً للقانون الصفري؛ إذ تنتظر حتى يصل الماء الساخن والقهوة لتوازن حراري ليصبح المشروب بدرجة حرارة موحدة. ثم عندما تترك الفنجان لبعض الوقت، يبرد تدريجياً حتى يصل لدرجة حرارة الغرفة – تطبيق للقانون الثاني، فالحرارة تنتقل تلقائياً من الساخن (القهوة) إلى البارد (الهواء المحيط)، ولن تراها تسخن تلقائياً مرة أخرى! بالإضافة إلى ذلك، الطاقة الحرارية التي فقدتها القهوة لم تختفِ بل انتقلت للهواء المحيط محافظة على القانون الأول.

عندما تقود سيارتك، يحترق الوقود في المحرك منتجاً حرارة (طاقة كيميائية تتحول لحرارة)، يتمدد الغاز الساخن دافعاً المكبس (الحرارة تتحول لشغل ميكانيكي)، لكن ليس كل الحرارة تتحول لشغل مفيد، بل جزء كبير منها يُهدر في نظام التبريد والعادم. لماذا؟ لأن القانون الثاني يمنع التحويل الكامل. وعليه فإن الكفاءة النموذجية لمحرك البنزين حوالي 25-30% فقط، والباقي يضيع كحرارة. هل سمعت به من قبل؟ إنه محرك كارنو (Carnot Engine)، وهو محرك نظري مثالي يمثل الحد الأقصى للكفاءة الممكنة بين درجتي حرارة معينتين، ولا يمكن لأي محرك حقيقي أن يتفوق عليه.

في منزلك، الثلاجة تبذل شغلاً (كهرباء) لنقل الحرارة من الداخل البارد إلى المطبخ الأدفأ، معاكسة الاتجاه الطبيعي لانتقال الحرارة – وهذا لا يخالف القانون الثاني لأنك تبذل شغلاً خارجياً. وكذلك جهاز التكييف في الصيف يعمل بنفس المبدأ، ينقل الحرارة من الغرفة الداخلية إلى الخارج الأسخن مستهلكاً طاقة كهربائية. حتى جسمك يُعَدُّ آلة حرارية معقدة؛ إذ تحرق الطعام (أكسدة كيميائية) لتحصل على طاقة، تستخدم جزءاً منها للحركة والتفكير والنمو، وتطرد الباقي كحرارة تحافظ على درجة حرارة جسمك عند 37 درجة مئوية تقريباً. فما هي كفاءة جسمك كمحرك حراري؟ حوالي 20-25%، والباقي حرارة مهدرة تجعلك تشعر بالدفء.

ما العلاقة بين قوانين الثرموديناميك والكون الفسيح؟

إن قوانين الثرموديناميك لا تحكم فقط التجارب المخبرية والآلات الأرضية، بل تمتد سلطتها لتشمل الكون بأسره من أصغر الجسيمات إلى أكبر المجرات. يعتقد الفيزيائيون أن هذه القوانين كانت سارية منذ اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم (Big Bang) وستبقى حتى المصير النهائي للكون. دعني أوضح كيف يرتبط كل قانون بالكونيات.

القانون الأول يخبرنا أن الطاقة الكلية للكون ثابتة؛ إذ لا تُخلق طاقة جديدة ولا تفنى طاقة موجودة، بل تتحول فقط من شكل لآخر. النجوم مثلاً تحول الطاقة النووية (اندماج الهيدروجين) إلى إشعاع وحرارة لمليارات السنين، لكن الطاقة الكلية تبقى محفوظة. من جهة ثانية، القانون الثاني له تطبيقات كونية عميقة؛ إذ يفسر لنا اتجاه الزمن نفسه. إن إنتروبيا الكون تزداد باستمرار منذ الانفجار العظيم، متحركة من حالة منخفضة الإنتروبيا (منظمة نسبياً) في البداية إلى حالات أعلى فوضى مع مرور الزمن.

هذا التزايد المستمر في الإنتروبيا الكونية يعطينا سهم الزمن؛ إذ نستطيع التمييز بين الماضي والمستقبل بناءً على اتجاه زيادة الفوضى. لو شاهدت فيديو لكوب يسقط ويتحطم، تستطيع فوراً معرفة الاتجاه الصحيح للزمن – الكوب السليم يتحطم (تزداد الإنتروبيا) وليس العكس. بالمقابل، يطرح القانون الثاني سؤالاً محيراً: إذا كانت الإنتروبيا تزداد دائماً، فكيف كانت منخفضة جداً في بداية الكون؟ هذا لغز لم يُحل تماماً بعد، ويُعرف بمشكلة الإنتروبيا الأولية. بعض النظريات تقترح أن الجاذبية لعبت دوراً خاصاً في إبقاء الإنتروبيا الأولية منخفضة.

إذاً، ما مصير الكون طبقاً للقانون الثاني؟ إن استمرت الإنتروبيا في الزيادة، فسنصل في النهاية إلى حالة التوازن الحراري الكامل، حيث تتساوى درجات الحرارة في كل مكان ولا توجد فروق حرارية لتشغيل أي عمليات. هذا السيناريو يسمى “الموت الحراري للكون” (Heat Death)، وفيه تتوقف كل النجوم عن التألق، وتتحلل كل البنى المعقدة، ويصبح الكون مظلماً بارداً موحداً إلى الأبد. سيناريو كئيب بالتأكيد، لكنه يحدث على مدى زمني يفوق الخيال – تريليونات تريليونات السنين. كما أن هناك سيناريوهات أخرى ممكنة تعتمد على هندسة الكون ومحتواه من المادة والطاقة المظلمة، لكن القانون الثاني يبقى مؤثراً في جميعها.

كيف تُطبق قوانين الثرموديناميك في الهندسة والتكنولوجيا الحديثة؟

التطبيقات الهندسية لقوانين الثرموديناميك هائلة ومتنوعة؛ إذ لا يكاد يخلو مجال هندسي من استخدامها. من تصميم محركات الطائرات إلى أنظمة التكييف، من محطات توليد الكهرباء إلى البطاريات والخلايا الشمسية، كلها تعتمد على فهم عميق لهذه القوانين. لقد عملت مع فرق هندسية عديدة على مر السنين، ودائماً أبدأ بتأكيد نقطة واحدة: القوانين الثرموديناميكية ليست اقتراحات، بل حدود صارمة لا يمكن تجاوزها مهما كانت براعة التصميم.

في مجال الطاقة، تُصمم محطات توليد الكهرباء الحرارية (سواء بالفحم أو الغاز أو النووية) بناءً على دورة رانكين (Rankine Cycle) أو دورة برايتون (Brayton Cycle)، وكلاهما تطبيقات مباشرة لقوانين الثرموديناميك. المهندسون يسعون لزيادة الكفاءة بالاقتراب من حد كارنو النظري، لكنهم يعلمون أنهم لن يصلوا إليه بسبب القانون الثاني؛ مما يدفعهم لتقليل الخسائر الحرارية بكل الطرق الممكنة. من ناحية أخرى، في صناعة السيارات، يبحث المصممون عن طرق لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لكنهم محدودون بقوانين الثرموديناميك التي تحدد الكفاءة القصوى للمحركات الحرارية.

المجالات الهندسية المتأثرة بقوانين الثرموديناميك

- التبريد والتكييف: تعتمد كل أنظمة التبريد على دورات حرارية (مثل دورة التبريد بالانضغاط البخاري) تستخدم مبادئ الثرموديناميك لنقل الحرارة من مكان بارد إلى مكان ساخن باستهلاك شغل؛ وتصميم هذه الأنظمة يتطلب فهماً دقيقاً لخواص موائع التبريد وكفاءة الدورة.

- الطيران والفضاء: محركات الطائرات النفاثة والصواريخ تعمل بدورات حرارية معقدة تحول الطاقة الكيميائية للوقود إلى دفع؛ وحساب الأداء والاستهلاك يعتمد كلياً على معادلات الثرموديناميك وقوانين حفظ الطاقة.

- الطاقات المتجددة: الخلايا الشمسية تحول الطاقة الضوئية إلى كهربائية بكفاءة محدودة بقوانين الثرموديناميك (رغم أنها ليست آلات حرارية بالمعنى التقليدي)؛ بينما محطات الطاقة الحرارية الشمسية تستخدم الحرارة لتوليد البخار وتشغيل التوربينات.

- الكيمياء الصناعية: التفاعلات الكيميائية تُدرس من منظور ثرموديناميكي لتحديد اتجاهها وكفاءتها؛ إذ تستخدم مفاهيم مثل الطاقة الحرة لجيبس (Gibbs Free Energy) والإنثالبي (Enthalpy) المشتقة من القوانين الأساسية.

- تكنولوجيا المعلومات: قد يبدو هذا غريباً، لكن الحواسيب تواجه قيوداً ثرموديناميكية؛ إذ إن كل عملية حسابية تولد حرارة (مبدأ لانداور Landauer’s Principle)، وإدارة الحرارة في المعالجات أصبحت تحدياً كبيراً خاصة مع زيادة الكثافة الإلكترونية.

لقد شاركت مرة في مشروع لتطوير نظام تبريد لمركز بيانات ضخم، وكان التحدي الأكبر هو التخلص من الحرارة الهائلة الناتجة عن آلاف الخوادم العاملة. استخدمنا مبادئ الثرموديناميك لتصميم نظام تبريد بالماء المبرد يعيد استخدام الحرارة المهدرة لتدفئة المباني المجاورة في الشتاء – تطبيق ذكي للقانون الأول الذي يقول إن الطاقة لا تفنى. وبالتالي، حولنا “مشكلة” الحرارة المهدرة إلى مورد مفيد، رغم أننا لم نستطع القضاء عليها تماماً لأن القانون الثاني يمنع ذلك.

ما التحديات والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول قوانين الثرموديناميك؟

رغم أن قوانين الثرموديناميك راسخة علمياً منذ أكثر من قرن، إلا أن هناك الكثير من سوء الفهم والمفاهيم الخاطئة حولها. لقد واجهت عشرات المرات طلاباً أو حتى مهندسين يسيئون فهم هذه القوانين أو يطبقونها بشكل خاطئ. دعني أوضح بعض أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً.

المفهوم الخاطئ الأول: “يمكننا بناء آلة ذات كفاءة 100%”. لا، القانون الثاني يمنع ذلك منعاً باتاً لأي آلة حرارية؛ إذ لا بد من طرح جزء من الحرارة لمستودع بارد. كفاءة كارنو النظرية تعتمد على درجتي الحرارة العليا والدنيا، ولا يمكن تجاوزها حتى في الآلات المثالية. المفهوم الخاطئ الثاني: “الإنتروبيا تعني الفوضى فقط”. في الواقع، الإنتروبيا مفهوم أدق من الفوضى البسيطة؛ إذ تقيس عدد الحالات المجهرية الممكنة للنظام، وهي كمية قابلة للقياس الكمي الدقيق وليست مجرد وصف نوعي.

المفهوم الخاطئ الثالث: “القانون الثاني ينطبق فقط على الأنظمة المعزولة”. هذا صحيح جزئياً؛ إذ ينص القانون على أن إنتروبيا النظام المعزول لا تتناقص، لكن للأنظمة المفتوحة يمكن أن تتناقص إنتروبيا جزء منها على حساب زيادة أكبر في الإنتروبيا الكلية للنظام والمحيط معاً. على سبيل المثال، يمكن لجسمك (نظام مفتوح) أن يحافظ على انتظامه الداخلي (إنتروبيا منخفضة نسبياً) بينما يزيد الإنتروبيا في المحيط من خلال إنتاج الحرارة والفضلات. المفهوم الخاطئ الرابع: “يمكن الوصول للصفر المطلق”. القانون الثالث يؤكد استحالة ذلك من خلال عدد منتهٍ من الخطوات؛ رغم أننا نستطيع الاقتراب منه بشكل لا نهائي.

من جهة أخرى، هناك تحديات فلسفية ومفاهيمية حول هذه القوانين. بعض الفيزيائيين يتساءلون: هل القانون الثاني قانون أساسي حقاً أم مجرد قانون إحصائي؟ بمعنى أنه يحدث دائماً تقريباً لكن ليس حتماً. لقد أثبتت التجارب أن الأنظمة الصغيرة جداً (نطاق الجزيئات القليلة) يمكن أن تظهر تذبذبات تخالف القانون الثاني لفترات قصيرة جداً، لكن في الأنظمة الكبيرة (التي نتعامل معها عادة) تصبح احتمالية خرق القانون ضئيلة بشكل فلكي. هل سمعت بمفارقة لوشميدت (Loschmidt’s Paradox)؟ إنها تسأل: كيف ينشأ سهم الزمن اللاعكوس (القانون الثاني) من قوانين ميكانيكية عكوسة تماماً على المستوى المجهري؟ هذا سؤال عميق لا يزال محل نقاش فلسفي وعلمي.

تحدٍ آخر يواجه المهندسين والعلماء هو تطبيق قوانين الثرموديناميك على الأنظمة البعيدة عن التوازن (Non-equilibrium Systems). القوانين الكلاسيكية صيغت للأنظمة في حالة توازن أو قريبة منه، لكن الكثير من الأنظمة الحقيقية – من الخلايا الحية إلى المناخ – بعيدة عن التوازن. وعليه فإن تطوير ثرموديناميك اللاتوازن يُعَدُّ من الحقول البحثية النشطة حالياً. كما أن هناك محاولات لربط الثرموديناميك بنظرية المعلومات (Information Theory)، خاصة بعد أعمال شانون وبريلوين؛ مما فتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الإنتروبيا والمعلومات والحساب.

الخاتمة

لقد تجولنا معاً في رحلة عبر قوانين الثرموديناميك، هذه المبادئ الأساسية التي تحكم الطاقة والمادة في كوننا. من القانون الصفري الذي يؤسس لمفهوم درجة الحرارة، مروراً بالقانون الأول الذي يحفظ الطاقة، والقانون الثاني الذي يحدد اتجاه الزمن والعمليات الطبيعية، وصولاً إلى القانون الثالث الذي يضع حدوداً عند الصفر المطلق. إن هذه القوانين ليست مجرد نظريات مجردة، بل أدوات عملية تُستخدم يومياً في الهندسة والتكنولوجيا وفهم الكون.

بعد عقدين من دراسة وتدريس الثرموديناميك، ما زلت مندهشاً من عمق وبساطة هذه القوانين في آن واحد. إنها تعلمنا درساً مهماً: الطبيعة لها قوانين صارمة لا تُخرق، وفهم هذه الحدود هو الخطوة الأولى نحو الابتكار الحقيقي ضمن الممكن. كما أنها تذكرنا بأن الكون ليس عشوائياً تماماً ولا محدداً تماماً، بل يسير وفق قوانين محكمة تسمح بالتنوع والتعقيد ضمن إطار منظم. الجدير بالذكر أن فهمك لهذه القوانين يفتح لك أبواباً واسعة لفهم ظواهر تبدو متباينة – من طهي الطعام إلى تشكل النجوم، من عمل الثلاجة إلى مصير الكون نفسه.

هل أنت مستعد الآن لتطبيق فهمك لقوانين الثرموديناميك في ملاحظة الظواهر من حولك بعين جديدة؟ حاول في الأيام القادمة أن تتعرف على تطبيقات هذه القوانين في محيطك، واسأل نفسك: أين أرى حفظ الطاقة؟ أين ألاحظ زيادة الإنتروبيا؟ فالعلم الحقيقي لا يكتمل إلا عندما نربطه بواقعنا المعاش.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين العمليات الانعكاسية والعمليات اللاانعكاسية في الثرموديناميك؟

العمليات الانعكاسية (Reversible Processes) هي عمليات مثالية نظرية تحدث ببطء شديد بحيث يكون النظام دائماً في حالة توازن شبه ثابتة، ويمكن عكسها دون ترك أي أثر على النظام أو المحيط؛ إذ لا يحدث فيها إنتاج للإنتروبيا. على النقيض من ذلك، العمليات اللاانعكاسية (Irreversible Processes) هي العمليات الحقيقية التي نراها في الطبيعة، وتحدث بسرعة محدودة مع احتكاك وفروق حرارية منتهية، وتنتج إنتروبيا ولا يمكن عكسها بالكامل. كل العمليات الطبيعية تقريباً لاانعكاسية، بينما العمليات الانعكاسية مفيدة كنماذج نظرية لحساب الكفاءة القصوى الممكنة.

كيف تختلف دورة كارنو عن الدورات الحرارية الأخرى مثل دورة أوتو ودورة ديزل؟

دورة كارنو (Carnot Cycle) هي دورة نظرية مثالية تتألف من أربع مراحل: تمدد أيزوثيرمي (درجة حرارة ثابتة)، تمدد أديباتي، انضغاط أيزوثيرمي، وانضغاط أديباتي؛ وهي تمثل الحد الأقصى النظري للكفاءة بين درجتي حرارة معينتين. بالمقابل، دورة أوتو (Otto Cycle) تُستخدم في محركات البنزين وتتضمن احتراقاً عند حجم ثابت، بينما دورة ديزل (Diesel Cycle) تُستخدم في محركات الديزل وتتضمن احتراقاً عند ضغط ثابت. وكذلك توجد دورة رانكين للمحطات البخارية ودورة برايتون للتوربينات الغازية. جميع هذه الدورات الحقيقية أقل كفاءة من دورة كارنو المثالية بسبب اللاانعكاسية والاحتكاك والخسائر الحرارية.

ما هي الطاقة الحرة وما أهميتها في التفاعلات الكيميائية؟

الطاقة الحرة لجيبس (Gibbs Free Energy) هي دالة ثرموديناميكية تحدد اتجاه وتلقائية التفاعلات الكيميائية عند ضغط ودرجة حرارة ثابتين؛ إذ إن التفاعل يحدث تلقائياً إذا كان التغير في طاقة جيبس سالباً. ومما يميزها أنها تجمع بين تأثيرات الطاقة (الإنثالبي) والإنتروبيا معاً في معادلة واحدة: G = H – TS. من ناحية أخرى، توجد أيضاً طاقة هلمهولتز الحرة (Helmholtz Free Energy) المستخدمة في الأنظمة ذات الحجم الثابت. هذه المفاهيم أساسية في الكيمياء الفيزيائية لفهم الاتزان الكيميائي والتنبؤ بسلوك التفاعلات.

هل يمكن تطبيق قوانين الثرموديناميك على الثقوب السوداء؟

نعم بشكل مدهش؛ إذ اكتشف الفيزيائيون في السبعينيات أن للثقوب السوداء خواصاً ثرموديناميكية. لقد أثبت ستيفن هوكينغ أن الثقوب السوداء تشع طاقة (إشعاع هوكينغ) ولها درجة حرارة تتناسب عكسياً مع كتلتها. وكذلك اكتشف بيكنشتاين أن للثقوب السوداء إنتروبيا تتناسب مع مساحة أفق الحدث وليس حجمه، وهذا أمر غير عادي. وبالتالي، يمكن صياغة قوانين الثرموديناميك للثقوب السوداء بشكل مماثل للقوانين التقليدية، مما يربط بين الجاذبية الكمية والثرموديناميك بطريقة عميقة لم نفهمها تماماً بعد.

ما العلاقة بين الثرموديناميك والميكانيكا الإحصائية؟

الميكانيكا الإحصائية (Statistical Mechanics) توفر الأساس المجهري لقوانين الثرموديناميك الكلية. بينما تتعامل الثرموديناميك الكلاسيكية مع الكميات الكلية مثل الضغط ودرجة الحرارة دون النظر للبنية الجزيئية، فإن الميكانيكا الإحصائية تشتقها من السلوك الجماعي لأعداد هائلة من الجزيئات. على سبيل المثال، ربط بولتزمان الإنتروبيا الكلية بعدد الحالات المجهرية الممكنة عبر المعادلة الشهيرة S = k ln(W)؛ إذ k ثابت بولتزمان و W عدد الحالات المجهرية. كما أن الميكانيكا الإحصائية تفسر لماذا القانون الثاني إحصائي في جوهره؛ فالأنظمة تتجه نحو الحالات الأكثر احتمالية (الأعلى إنتروبيا) ببساطة لأنها الأكثر عدداً. هذا الربط بين المستويين المجهري والكلي يُعَدُّ من أعظم إنجازات الفيزياء النظرية في القرن التاسع عشر.