الغازات الدفيئة: آلية عملها، آثارها البيئية، وإستراتيجيات المواجهة العالمية

مقدمة في مفهوم الغازات الدفيئة وأهميتها المناخية

تُعرَّف الغازات الدفيئة (Greenhouse Gases – GHGs) بأنها مجموعة من المركبات الغازية الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، والتي تمتلك القدرة على امتصاص وإصدار الأشعة تحت الحمراء (Infrared Radiation)، مما يؤدي إلى حبس الحرارة داخل النظام المناخي. هذه الظاهرة، المعروفة بـ “تأثير الدفيئة” (The Greenhouse Effect)، هي عملية طبيعية وحيوية تجعل كوكب الأرض صالحًا للحياة، حيث أنها تساهم في الحفاظ على متوسط درجة حرارة سطح الأرض عند حوالي 15 درجة مئوية، بدلاً من -18 درجة مئوية في غيابها. ومع ذلك، أدت الأنشطة البشرية منذ الثورة الصناعية إلى زيادة هائلة في تركيزات هذه الغازات، مما أدى إلى تعزيز هذا التأثير الطبيعي بشكل غير مسبوق، وهو ما يُعرف اليوم بـ “الاحترار العالمي” (Global Warming) و”تغير المناخ” (Climate Change). إن فهم طبيعة الغازات الدفيئة، ومصادرها، وتأثيراتها، والجهود المبذولة للحد منها، يمثل حجر الزاوية في مواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين. تشكل هذه المقالة تحليلاً شاملاً ومتعمقاً لمختلف جوانب الغازات الدفيئة، بدءاً من آليتها الفيزيائية، مروراً بتصنيفها ومصادرها، وانتهاءً بتداعياتها البيئية والسياسات الدولية المتبعة للتعامل معها.

آلية عمل الغازات الدفيئة وتأثيرها الطبيعي

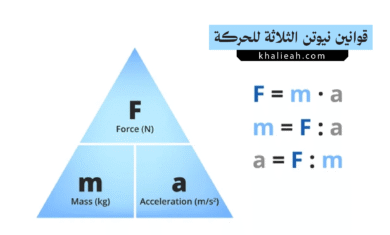

لفهم التأثير المناخي الذي تُحدثه الغازات الدفيئة، لا بد من تحليل آليتها الفيزيائية الدقيقة. تبدأ العملية بوصول أشعة الشمس إلى الأرض، وهي في معظمها أشعة ذات موجات قصيرة (Shortwave Radiation)، بما في ذلك الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية. يمتص سطح الأرض والمحيطات جزءاً كبيراً من هذه الطاقة، مما يؤدي إلى تسخينها. بعد ذلك، يعيد سطح الأرض إشعاع هذه الطاقة نحو الفضاء على شكل أشعة تحت حمراء ذات موجات طويلة (Longwave Radiation). هنا يأتي دور الغازات الدفيئة. على عكس الغازات الرئيسية في الغلاف الجوي مثل النيتروجين (N₂) والأكسجين (O₂)، التي تكون جزيئاتها شفافة نسبياً للأشعة تحت الحمراء، فإن جزيئات الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون CO₂ والميثان CH₄) تمتلك بنية جزيئية تسمح لها بامتصاص هذه الأشعة طويلة الموجة.

عندما يمتص جزيء من الغازات الدفيئة فوتوناً من الأشعة تحت الحمراء، فإنه ينتقل إلى حالة طاقة مهتزة. ولكنه لا يبقى في هذه الحالة طويلاً، وسرعان ما يعيد إطلاق هذه الطاقة في جميع الاتجاهات، بما في ذلك مرة أخرى نحو سطح الأرض. هذه العملية المستمرة من الامتصاص وإعادة الإشعاع تحبس الحرارة بفعالية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي (التروبوسفير)، مما يمنعها من الهروب مباشرة إلى الفضاء. هذا هو جوهر “تأثير الدفيئة”. بدون هذا التأثير الطبيعي الذي تحدثه الغازات الدفيئة، لكانت الأرض كوكباً متجمداً. المشكلة لا تكمن في وجود هذه الغازات بحد ذاتها، بل في الزيادة الهائلة في تركيزاتها، مما يجعل هذا “الغلاف الحراري” أكثر سمكاً وفعالية، ويؤدي إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية. إن فهم هذه الآلية أساسي لتقدير حجم التحدي الذي تفرضه الانبعاثات المتزايدة من الغازات الدفيئة.

أبرز أنواع الغازات الدفيئة ومصادرها

يضم مصطلح الغازات الدفيئة مجموعة متنوعة من الغازات، لكل منها خصائصه الكيميائية، ومصادره، وقدرته على حبس الحرارة، وفترة بقائه في الغلاف الجوي. يتم تقييم قدرة كل غاز على إحداث الاحترار من خلال مقياس يُعرف بـ “إمكانية الاحترار العالمي” (Global Warming Potential – GWP)، والذي يقارن تأثير كتلة معينة من الغاز بتأثير نفس الكتلة من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة زمنية محددة (عادة 100 عام). فيما يلي تفصيل لأهم هذه الغازات:

- ثاني أكسيد الكربون (CO₂): يُعتبر ثاني أكسيد الكربون المساهم الأكبر في تعزيز تأثير الدفيئة الناتج عن الأنشطة البشرية، ليس لأنه الأقوى، بل لأنه الأكثر وفرة وطويل العمر. المصادر الطبيعية تشمل عمليات التنفس، وتحلل المواد العضوية، والانفجارات البركانية. أما المصادر البشرية، وهي المهيمنة حالياً، فتتمثل بشكل أساسي في حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) لإنتاج الطاقة والنقل والصناعة. كما تساهم إزالة الغابات (Deforestation) بشكل كبير، حيث أن الأشجار تمتص CO₂ من الجو، وإزالتها تقلل من قدرة الكوكب على تنظيم تركيزات هذا الغاز. يُستخدم CO₂ كخط أساس لمقياس GWP (أي أن GWP له = 1)، ويمكن أن يبقى في الغلاف الجوي لمئات السنين، مما يجعل تأثير انبعاثاته تراكمياً وطويل الأمد.

- الميثان (CH₄): الميثان هو ثاني أهم الغازات الدفيئة من حيث التأثير البشري. على مدى 100 عام، تبلغ قدرته على حبس الحرارة أكثر من 28 مرة قدرة ثاني أكسيد الكربون، وعلى مدى 20 عاماً، تصل إلى 80 مرة، مما يجعله غازاً قوياً للغاية على المدى القصير. مصادره الطبيعية تشمل الأراضي الرطبة (Wetlands) والنمل الأبيض. أما المصادر البشرية فمتعددة وتشمل: الزراعة (خاصة زراعة الأرز والتخمر المعوي في الماشية)، استخراج الوقود الأحفوري (تسرب الغاز الطبيعي من خطوط الأنابيب وعمليات التعدين)، ومدافن النفايات (تحلل النفايات العضوية في غياب الأكسجين). على الرغم من أن عمره في الغلاف الجوي أقصر نسبياً (حوالي 12 عاماً)، فإن تركيزاته المتزايدة تشكل مصدر قلق كبير.

- أكسيد النيتروز (N₂O): يُعرف أيضاً بالغاز المضحك، وهو من الغازات الدفيئة القوية جداً، حيث تبلغ قدرته على إحداث الاحترار العالمي حوالي 265 مرة قدرة ثاني أكسيد الكربون على مدى 100 عام. يبقى في الغلاف الجوي لمدة تتجاوز 110 سنوات. مصادره الرئيسية مرتبطة بالأنشطة الزراعية، وتحديداً استخدام الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية والعضوية في التربة. كما ينبعث من بعض العمليات الصناعية، مثل إنتاج النايلون وحمض النيتريك، وحرق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية.

- الغازات المفلورة (Fluorinated Gases): هذه مجموعة من الغازات الدفيئة الاصطناعية بالكامل، أي أنها لا توجد بشكل طبيعي في الغلاف الجوي. على الرغم من أن انبعاثاتها أقل بكثير من الغازات الأخرى، إلا أنها تتميز بقدرة هائلة على حبس الحرارة (GWP يصل إلى عشرات الآلاف)، وعمر طويل جداً في الغلاف الجوي (آلاف السنين). تشمل هذه الفئة:

- مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs): تُستخدم كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مثل مركبات الكلوروفلوروكربون – CFCs) في أنظمة التبريد وتكييف الهواء.

- مركبات البيرفلوروكربون (PFCs): تنتج كمنتج ثانوي في بعض العمليات الصناعية مثل صناعة الألومنيوم وأشباه الموصلات.

- سداسي فلوريد الكبريت (SF₆): يُستخدم كغاز عازل في المعدات الكهربائية عالية الجهد.

- ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF₃): يُستخدم في صناعة الإلكترونيات الدقيقة.

إن تنوع مصادر هذه الغازات الدفيئة يعني أن مواجهة انبعاثاتها تتطلب استراتيجيات شاملة تستهدف قطاعات متعددة من الاقتصاد العالمي.

المصادر البشرية مقابل المصادر الطبيعية للغازات الدفيئة

من الضروري التمييز بين الدورات الطبيعية لـ الغازات الدفيئة والمساهمات البشرية (Anthropogenic) التي أدت إلى اختلال هذه الدورات. تاريخياً، حافظ الكوكب على توازن ديناميكي؛ حيث كانت الانبعاثات الطبيعية من الغازات الدفيئة (مثل التنفس البركاني وتحلل النباتات) تُقابلها عمليات امتصاص طبيعية (مثل التمثيل الضوئي في النباتات والمحيطات)، مما أبقى تركيزات هذه الغازات مستقرة نسبياً لآلاف السنين.

لكن منذ بداية الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، بدأت الأنشطة البشرية في ضخ كميات هائلة من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بمعدل أسرع بكثير من قدرة المصارف الطبيعية (Natural Sinks) على امتصاصها. الفارق الجوهري يكمن في أن المصادر البشرية تستخرج الكربون المخزن منذ ملايين السنين في باطن الأرض (الوقود الأحفوري) وتعيده إلى الغلاف الجوي في فترة زمنية قصيرة جيولوجياً.

المصادر البشرية الرئيسية تشمل:

- قطاع الطاقة (حوالي 73% من إجمالي الانبعاثات): حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء والتدفئة وتشغيل المصانع.

- الزراعة واستخدام الأراضي (حوالي 18%): انبعاثات الميثان من الماشية وزراعة الأرز، وأكسيد النيتروز من الأسمدة، وثاني أكسيد الكربون من إزالة الغابات وتغيير استخدام الأراضي.

- الصناعة (حوالي 5%): العمليات الكيميائية في صناعات مثل الأسمنت والحديد والصلب، بالإضافة إلى انبعاثات الغازات المفلورة.

- النفايات (حوالي 3%): انبعاثات الميثان من مدافن النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي.

في المقابل، المصادر الطبيعية مستمرة ولكنها جزء من دورة متوازنة. على سبيل المثال، الكمية الهائلة من CO₂ التي تطلقها الكائنات الحية عبر التنفس يتم امتصاصها تقريباً بالكامل من قبل النباتات عبر التمثيل الضوئي. الانفجارات البركانية تطلق كميات من الغازات الدفيئة، ولكن تأثيرها على المدى الطويل ضئيل مقارنة بالانبعاثات البشرية السنوية المستمرة. إن الخلل الذي أحدثته الأنشطة البشرية هو السبب الرئيسي للزيادة الحالية في تركيزات الغازات الدفيئة وما يترتب عليها من تغيرات مناخية.

الآثار البيئية والمناخية لزيادة تركيز الغازات الدفيئة

إن التراكم المتسارع لـ الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي قد أطلق سلسلة من التغيرات العميقة والمترابطة في النظام المناخي والبيئي للأرض. هذه الآثار ليست مجرد توقعات مستقبلية، بل هي واقع يُرصد اليوم ويتفاقم بمرور الوقت.

- ارتفاع درجات الحرارة العالمية (الاحترار العالمي): التأثير المباشر والأكثر شهرة لزيادة الغازات الدفيئة هو ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض. البيانات العلمية من مصادر متعددة، بما في ذلك وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تُظهر اتجاهاً واضحاً للاحترار منذ أواخر القرن التاسع عشر، مع تسارع ملحوظ في العقود الأخيرة. هذا الاحترار ليس موزعاً بالتساوي، حيث ترتفع درجات الحرارة في المناطق القطبية بمعدل أسرع بكثير من المتوسط العالمي.

- ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر: يؤدي الاحترار إلى ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا بمعدلات غير مسبوقة. تضاف هذه المياه الذائبة إلى المحيطات، مما يساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر. بالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات، فإنها تتمدد حرارياً (Thermal Expansion)، وهي عملية تساهم أيضاً بشكل كبير في هذا الارتفاع. يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر المجتمعات الساحلية المنخفضة، والبنية التحتية، والنظم البيئية الحيوية مثل أشجار المانغروف والمستنقعات الملحية.

- زيادة وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة: يوفر الغلاف الجوي الأكثر دفئاً ورطوبة طاقة إضافية للعواصف، مما يؤدي إلى زيادة شدة الأعاصير والفيضانات. وفي المقابل، يغير الاحترار أنماط دوران الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى موجات جفاف أطول وأكثر حدة في مناطق أخرى، ويزيد من مخاطر حرائق الغابات. موجات الحر الشديدة أصبحت أكثر شيوعاً وأكثر قسوة، مما يشكل خطراً على صحة الإنسان والإنتاج الزراعي. إن تراكم الغازات الدفيئة هو المحرك الرئيسي لهذه التغيرات.

- تحمض المحيطات (Ocean Acidification): تمتص المحيطات حوالي ربع ثاني أكسيد الكربون الذي يطلقه البشر. عندما يذوب CO₂ في مياه البحر، فإنه يتفاعل لتكوين حمض الكربونيك، مما يقلل من درجة حموضة (pH) المياه وتركيز أيونات الكربونات. هذه الأيونات ضرورية للكائنات البحرية مثل المرجان والمحار وبعض أنواع العوالق لبناء هياكلها وأصدافها. يهدد تحمض المحيطات بقاء الشعاب المرجانية، ويؤثر سلباً على السلسلة الغذائية البحرية بأكملها.

- التأثيرات على النظم البيئية والتنوع البيولوجي: تجبر التغيرات المناخية السريعة الأنواع النباتية والحيوانية على التكيف أو الهجرة إلى مناطق أكثر برودة أو أعلى ارتفاعاً. الكثير من الأنواع غير قادرة على مواكبة سرعة هذه التغيرات، مما يعرضها لخطر الانقراض. يؤدي هذا إلى فقدان التنوع البيولوجي وتعطيل النظم البيئية التي يعتمد عليها البشر في الحصول على خدمات حيوية مثل المياه النظيفة، وتلقيح المحاصيل، وتنظيم المناخ. إن دور الغازات الدفيئة في هذه العملية محوري.

قياس ورصد الغازات الدفيئة: مؤشرات ومقاييس

لتقييم حجم مشكلة الغازات الدفيئة ووضع سياسات فعالة لمواجهتها، يعتمد العلماء وصناع السياسات على مجموعة من الأدوات والمقاييس الدقيقة.

الرصد المباشر: يتم قياس تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بشكل مستمر من خلال شبكة عالمية من المراصد، وأشهرها مرصد مونا لوا في هاواي، الذي يوفر بيانات مستمرة عن تركيز ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1958. تُظهر هذه البيانات، المعروفة بـ “منحنى كيلينغ” (Keeling Curve)، ارتفاعاً مطرداً في تركيزات CO₂ من حوالي 315 جزءاً في المليون (ppm) في عام 1958 إلى أكثر من 420 جزءاً في المليون في الوقت الحاضر. كما تُستخدم الأقمار الصناعية والطائرات والسفن لتوفير تغطية عالمية لرصد توزيع الغازات الدفيئة.

البيانات التاريخية (Paleoclimatology): لفهم السياق التاريخي، يقوم العلماء بتحليل عينات الجليد (Ice Cores) المستخرجة من الصفائح الجليدية في أنتاركتيكا وغرينلاند. تحتوي هذه العينات على فقاعات هواء صغيرة محتجزة تمثل عينات من الغلاف الجوي القديم. من خلال تحليل هذه الفقاعات، تمكن العلماء من إعادة بناء سجل لتركيزات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة على مدى 800,000 عام الماضية، مما أظهر أن التركيزات الحالية أعلى بكثير من أي وقت مضى خلال هذه الفترة.

مقاييس المقارنة: كما ذكرنا سابقاً، يُستخدم مقياس “إمكانية الاحترار العالمي” (GWP) لمقارنة التأثير الحراري لمختلف الغازات الدفيئة بالنسبة لثاني أكسيد الكربون. وهذا يسمح بتجميع الانبعاثات المختلفة في وحدة قياس موحدة تُعرف بـ “مكافئ ثاني أكسيد الكربون” (CO₂ equivalent or CO₂e). هذه الوحدة ضرورية لوضع أهداف خفض الانبعاثات وتقييم التقدم المحرز في السياسات المناخية. إن الجهود العلمية لرصد وقياس الغازات الدفيئة توفر الأساس الواقعي الذي تستند إليه جميع المناقشات والاتفاقيات الدولية.

استراتيجيات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة

تتطلب مواجهة التحدي الذي تفرضه الغازات الدفيئة تحولاً عميقاً ومنسقاً في أنظمة الطاقة والصناعة والزراعة والنقل العالمية. تُعرف هذه الجهود باستراتيجيات التخفيف (Mitigation)، وتهدف إلى تقليل أو منع انبعاثات الغازات الدفيئة.

- التحول إلى الطاقة المتجددة: يُعد قطاع الطاقة أكبر مصدر للانبعاثات، وبالتالي فإن التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية هو الخطوة الأكثر أهمية. التقدم التكنولوجي الهائل أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف هذه التقنيات، مما يجعلها تنافسية اقتصادياً في العديد من أنحاء العالم.

- تحسين كفاءة الطاقة: استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة يعني تحقيق نفس المستوى من الخدمات (مثل الإضاءة والتدفئة والنقل) مع استهلاك طاقة أقل. يشمل ذلك تحسين عزل المباني، واستخدام أجهزة أكثر كفاءة، وتطوير مركبات تستهلك وقوداً أقل أو تعمل بالكهرباء، وتحسين العمليات الصناعية لتقليل هدر الطاقة.

- الكهربة والنقل المستدام: استبدال التقنيات التي تعتمد على الاحتراق المباشر للوقود الأحفوري ببدائل كهربائية (مدعومة بمصادر طاقة نظيفة) هو استراتيجية فعالة. يشمل ذلك التحول إلى السيارات الكهربائية، وتطوير أنظمة النقل العام، وتشجيع ركوب الدراجات والمشي. إن تقليل الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي يخفض بشكل مباشر من انبعاثات الغازات الدفيئة.

- الممارسات الزراعية والغابات المستدامة: يمكن لقطاع الزراعة أن يلعب دوراً مزدوجاً. من خلال ممارسات مثل الزراعة بدون حراثة، وتحسين إدارة الأسمدة، وإدارة أفضل للمواشي، يمكن تقليل انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز. وفي الوقت نفسه، يمكن للغابات والأراضي الزراعية أن تعمل كمصارف للكربون. إن وقف إزالة الغابات والبدء في برامج إعادة التشجير (Afforestation) يمكن أن يزيل كميات كبيرة من CO₂ من الغلاف الجوي.

- تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS): هي مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى التقاط انبعاثات CO₂ من المصادر الكبيرة مثل محطات الطاقة والمصانع، ومن ثم ضغطها ونقلها لتخزينها في تكوينات جيولوجية تحت الأرض أو استخدامها في تطبيقات صناعية. على الرغم من أنها لا تزال مكلفة وتواجه تحديات، إلا أنها قد تلعب دوراً في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. إن تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل هو السبيل الوحيد لتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة.

الجهود الدولية والسياسات العالمية لمواجهة الغازات الدفيئة

إدراكاً للطبيعة العالمية لمشكلة الغازات الدفيئة، التي لا تعترف بالحدود الوطنية، سعى المجتمع الدولي إلى وضع أطر للتعاون والتنسيق.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC): تم اعتماد هذه الاتفاقية في عام 1992، وهي تمثل الإطار الرئيسي للتعاون الدولي في مجال المناخ. هدفها النهائي هو “تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي”. تجتمع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سنوياً في مؤتمرات الأطراف (COP) لمناقشة التقدم المحرز وتحديد الخطوات التالية.

بروتوكول كيوتو (Kyoto Protocol): تم اعتماده في عام 1997، وكان أول اتفاقية دولية تضع أهدافاً ملزمة قانوناً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للدول المتقدمة. على الرغم من أنه كان خطوة تاريخية، إلا أن تأثيره كان محدوداً بسبب عدم مشاركة بعض الدول الكبرى المصدرة للانبعاثات وتركيزه على الدول المتقدمة فقط.

اتفاق باريس (Paris Agreement): تم التوصل إليه في عام 2015 (COP21)، ويمثل نقلة نوعية في الجهود العالمية. على عكس بروتوكول كيوتو، يتبنى اتفاق باريس نهجاً تصاعدياً، حيث تقدم كل دولة (متقدمة ونامية على حد سواء) مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، وهي خططها الخاصة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. الهدف الرئيسي للاتفاق هو الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية “أقل بكثير من 2 درجة مئوية” فوق مستويات ما قبل الصناعة، ومتابعة الجهود لحده عند 1.5 درجة مئوية. يتضمن الاتفاق أيضاً آليات للمراجعة الدورية وتصعيد الطموح كل خمس سنوات. يشكل اتفاق باريس الإطار العالمي الحالي الذي يوجه العمل المناخي، ويهدف بشكل مباشر إلى التحكم في مستويات الغازات الدفيئة.

الخاتمة: مستقبل الغازات الدفيئة والتحديات القادمة

في الختام، تشكل الغازات الدفيئة عنصراً مزدوج الوجه في نظامنا الكوكبي؛ فهي ضرورية للحياة في شكلها الطبيعي، ولكنها مدمرة في تركيزاتها المتزايدة الناتجة عن الأنشطة البشرية. لقد أثبت العلم بشكل قاطع أن الزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة هي المحرك الأساسي لتغير المناخ الذي نشهده اليوم، مع ما يرافقه من آثار بعيدة المدى على البيئة والمجتمعات والاقتصادات.

على الرغم من أن التحدي هائل، إلا أن الحلول موجودة وقابلة للتطبيق. يتطلب المستقبل تحولاً سريعاً وعادلاً نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون، مدفوعاً بالابتكار التكنولوجي، والإرادة السياسية، والتعاون الدولي، وتغيير السلوك الفردي والجماعي. إن نجاح الجهود العالمية، التي تتجسد في اتفاق باريس، يعتمد على قدرتنا على تسريع وتيرة العمل لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل جذري خلال العقود القليلة القادمة. إن مستقبل استقرار المناخ، وصحة كوكبنا، ورفاهية الأجيال القادمة، يعتمد بشكل مباشر على كيفية تعاملنا مع إرث الغازات الدفيئة اليوم. إن قضية الغازات الدفيئة ليست مجرد مسألة علمية أو بيئية، بل هي قضية أخلاقية واقتصادية وتنموية تحدد مسار الحضارة الإنسانية في هذا القرن.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الفرق الجوهري بين “تأثير الدفيئة الطبيعي” و”تأثير الدفيئة المعزز”؟

الإجابة: الفرق الجوهري يكمن في المصدر والتوازن. تأثير الدفيئة الطبيعي هو عملية حيوية تحدث دون تدخل بشري، حيث تحبس تركيزات طبيعية من الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء) كمية كافية من حرارة الشمس للحفاظ على متوسط درجة حرارة الأرض صالحًا للحياة (حوالي 15 درجة مئوية). هذه العملية كانت في حالة توازن ديناميكي لآلاف السنين، حيث كانت الانبعاثات الطبيعية تُقابل بالامتصاص الطبيعي عبر المحيطات والغابات. أما تأثير الدفيئة المعزز (Enhanced Greenhouse Effect)، فهو التضخيم غير الطبيعي لهذه الظاهرة بسبب الأنشطة البشرية (Anthropogenic)، وتحديداً حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات. لقد أدت هذه الأنشطة إلى زيادة تركيزات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، بمعدل أسرع بكثير من قدرة النظم البيئية على امتصاصها، مما أدى إلى حبس حرارة إضافية واختلال التوازن الحراري للكوكب، وهو ما يقود إلى الاحترار العالمي.

2. إذا كان الميثان (CH₄) أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون (CO₂) في حبس الحرارة، فلماذا يتركز الاهتمام العالمي على CO₂ بشكل أساسي؟

الإجابة: يتركز الاهتمام على ثاني أكسيد الكربون لسببين رئيسيين: الكمية الهائلة وطول فترة البقاء في الغلاف الجوي. على الرغم من أن الميثان يمتلك “إمكانية احترار عالمي” (GWP) أعلى بكثير على المدى القصير (أكثر من 80 مرة قدرة CO₂ على مدى 20 عامًا)، إلا أن انبعاثات CO₂ تفوق انبعاثات الميثان بكميات هائلة. فالأنشطة البشرية تطلق عشرات المليارات من الأطنان من CO₂ سنوياً، مما يجعله المساهم الأكبر في إجمالي “التأثير الإشعاعي” (Radiative Forcing) الإضافي. ثانياً، يتمتع CO₂ بعمر طويل جداً في الغلاف الجوي، حيث يمكن أن يبقى لمئات السنين، مما يجعل تأثيره تراكمياً ومستمراً. في المقابل، يتحلل الميثان في الغلاف الجوي في غضون 12 عامًا تقريبًا. لذلك، بينما يمثل الميثان هدفاً مهماً للتخفيف السريع من الاحترار على المدى القصير، يظل خفض انبعاثات CO₂ هو حجر الزاوية في أي استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق استقرار المناخ.

3. يُعتبر بخار الماء (H₂O) أقوى الغازات الدفيئة وأكثرها وفرة، فلماذا لا يتم التركيز عليه في السياسات المناخية؟

الإجابة: صحيح أن بخار الماء هو الغاز الدفيء الأكثر وفرة وفعالية، ولكنه يُصنف كـ “رد فعل مناخي” (Climate Feedback) وليس كـ “دافع مناخي” (Climate Forcer). الفرق حاسم؛ تركيز الغازات الدافعة مثل CO₂ و CH₄ في الغلاف الجوي يتم التحكم فيه بشكل مباشر من خلال الانبعاثات البشرية والطبيعية طويلة الأمد. أما تركيز بخار الماء في الغلاف الجوي فيعتمد بشكل أساسي على درجة الحرارة. فالهواء الأكثر دفئًا يمكنه حمل المزيد من بخار الماء. عندما تزيد انبعاثات CO₂ من درجة الحرارة قليلاً، يتبخر المزيد من الماء، مما يزيد من تأثير الدفيئة ويؤدي إلى مزيد من الاحترار. هذه “حلقة رد فعل إيجابية”. بمعنى آخر، بخار الماء يضخم الاحترار الذي بدأته غازات دفيئة أخرى، ولكنه لا يبدأه بنفسه. عمره في الغلاف الجوي قصير جداً (أيام قليلة)، لذا فإن أي فائض منه يسقط سريعاً على شكل أمطار. لذلك، تركز السياسات المناخية على الغازات الدافعة طويلة العمر التي يمكن للبشر التحكم في انبعاثاتها.

4. كيف يمكن للعلماء معرفة تركيزات الغازات الدفيئة في الماضي السحيق، قبل وجود قياسات مباشرة؟

الإجابة: يعتمد العلماء على مجال علم المناخ القديم (Paleoclimatology)، وأهم أدواته هي عينات الجليد الأسطوانية (Ice Cores) المستخرجة من الطبقات الجليدية العميقة في أنتاركتيكا وغرينلاند. تتشكل هذه الطبقات الجليدية من تراكم الثلج السنوي الذي ينضغط بمرور الوقت إلى جليد. أثناء هذه العملية، تُحتجز فقاعات صغيرة من هواء الغلاف الجوي لتلك الفترة. من خلال حفر هذه العينات بعناية وتحليل الغازات المحتجزة في الفقاعات في المختبر، يمكن للعلماء قياس التركيزات التاريخية للغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان بدقة عالية. كما أن تحليل نظائر الأكسجين والهيدروجين في جزيئات الماء المجمدة يوفر سجلاً لدرجات الحرارة في الماضي. وقد أتاحت هذه التقنية للعلماء إعادة بناء سجل مناخي يمتد لأكثر من 800,000 عام، والذي أظهر بشكل قاطع أن التركيزات الحالية للغازات الدفيئة هي الأعلى بشكل غير مسبوق خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة.

5. ما المقصود بـ “مكافئ ثاني أكسيد الكربون” (CO₂e) ولماذا هو مقياس مهم؟

الإجابة: “مكافئ ثاني أكسيد الكربون” (Carbon Dioxide Equivalent – CO₂e) هو وحدة قياس موحدة تُستخدم للتعبير عن التأثير الإحتراري لمختلف الغازات الدفيئة على أساس مشترك. نظراً لأن كل غاز دفيء له قدرة مختلفة على حبس الحرارة (مقاسة بـ GWP) وفترة بقاء مختلفة في الغلاف الجوي، فإن تجميعها معاً يتطلب تحويلها إلى وحدة مرجعية واحدة. يتم ذلك عن طريق ضرب كتلة انبعاثات غاز معين في قيمة الـ GWP الخاصة به (عادة على مدى 100 عام). على سبيل المثال، بما أن GWP للميثان يبلغ حوالي 28، فإن انبعاث طن واحد من الميثان يعادل انبعاث 28 طناً من ثاني أكسيد الكربون (28 طن CO₂e). هذا المقياس مهم للغاية لأنه يسمح لصانعي السياسات والعلماء بتقدير التأثير المناخي الإجمالي لمزيج من الانبعاثات من بلد أو قطاع صناعي معين، ووضع أهداف خفض شاملة، ومقارنة فعالية السياسات المختلفة التي تستهدف غازات متعددة.

6. هل يمكن أن تؤدي زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى “تخضير” الكوكب، وهل هذا التأثير إيجابي؟

الإجابة: نعم، أظهرت الدراسات القائمة على الأقمار الصناعية أن المستويات المرتفعة من CO₂ في الغلاف الجوي أدت إلى ظاهرة تُعرف بـ “تأثير التسميد بثاني أكسيد الكربون” (CO₂ Fertilization Effect)، والتي ساهمت في زيادة الكتلة الحيوية النباتية أو “تخضير” بعض مناطق الكوكب. فالنباتات تستخدم CO₂ في عملية التمثيل الضوئي، وزيادة تركيزه يمكن أن تعزز نموها، خاصة في المناطق الجافة حيث يساعد النباتات على استخدام المياه بكفاءة أكبر. ومع ذلك، فإن هذا التأثير الإيجابي المحدود تطغى عليه الآثار السلبية الشاملة لتغير المناخ. أولاً، هذا التأثير يتضاءل بمرور الوقت حيث يصبح النمو محدودًا بعوامل أخرى مثل توافر النيتروجين أو الفوسفور في التربة. ثانياً، الفوائد المحتملة للنمو المتزايد تُلغى بالكامل بسبب الآثار المدمرة للاحترار العالمي، مثل زيادة الجفاف، والفيضانات، وموجات الحر، وحرائق الغابات، وانتشار الآفات، والتي تدمر المحاصيل والنظم البيئية. لذا، فإن اعتبار هذا التأثير “إيجابياً” هو تبسيط مخل يتجاهل الصورة الأكبر والأكثر خطورة لتغير المناخ.

7. ما هي “نقاط التحول المناخي” (Climate Tipping Points) وما علاقتها بالغازات الدفيئة؟

الإجابة: نقاط التحول المناخي هي عتبات حرجة في نظام الأرض، والتي عند تجاوزها، يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة، سريعة، وغالباً لا رجعة فيها في مكونات رئيسية من النظام المناخي. إن الزيادة المستمرة في تركيزات الغازات الدفيئة تزيد من خطر تجاوز هذه النقاط. من الأمثلة على ذلك: انهيار الصفائح الجليدية في غرب أنتاركتيكا وغرينلاند، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كارثي في مستوى سطح البحر؛ ذوبان التربة الصقيعية (Permafrost) في القطب الشمالي، مما قد يطلق كميات هائلة من الميثان وثاني أكسيد الكربون المخزنة فيها ويزيد من الاحترار بشكل كبير؛ أو انهيار دورة التيارات المحيطية الأطلسية (AMOC)، مما قد يغير أنماط الطقس بشكل جذري في أوروبا وأمريكا الشمالية. العلاقة مباشرة: كلما زادت انبعاثات الغازات الدفيئة وارتفعت درجة الحرارة، اقتربنا أكثر من تشغيل هذه النقاط التي يمكن أن تدفع النظام المناخي إلى حالة جديدة مختلفة تمامًا، مع عواقب وخيمة على الحضارة الإنسانية.

8. ما الفرق بين استراتيجيات “التخفيف” (Mitigation) و”التكيف” (Adaptation) في التعامل مع تغير المناخ؟

الإجابة: التخفيف (Mitigation) يشير إلى الجهود المبذولة لتقليل أو منع انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. إنه يعالج الأسباب الجذرية لتغير المناخ. تشمل أمثلة التخفيف التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة، وإعادة التشجير، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة. الهدف من التخفيف هو إبطاء وتيرة الاحترار العالمي وتجنب أسوأ آثاره. أما التكيف (Adaptation)، فيشير إلى الإجراءات التي تهدف إلى تقليل قابلية التأثر بالآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ. إنه يتعامل مع عواقب المشكلة. تشمل أمثلة التكيف بناء حواجز بحرية للحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر، وتطوير سلالات محاصيل مقاومة للجفاف، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للظواهر الجوية المتطرفة. كلا الاستراتيجيتين ضروريتان ومتكاملتان؛ فنحن بحاجة إلى التخفيف بقوة لتجنب الآثار التي لا يمكن التكيف معها، ونحتاج إلى التكيف للتعامل مع الآثار التي أصبحت حتمية بالفعل بسبب الانبعاثات التاريخية.

9. هل تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) هي حل سحري لمشكلة الغازات الدفيئة؟

الإجابة: تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (Carbon Capture and Storage – CCS) هي مجموعة من التقنيات التي تلتقط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة (مثل محطات الطاقة) وتخزنها تحت الأرض لمنع وصولها إلى الغلاف الجوي. في حين أنها قد تلعب دوراً مهماً في إزالة الكربون من بعض القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل صناعة الأسمنت والصلب، إلا أنها ليست “حلاً سحرياً”. هناك تحديات كبيرة تواجهها، بما في ذلك التكلفة العالية، ومتطلبات الطاقة الكبيرة لتشغيلها (مما يقلل من كفاءة المحطة)، والمخاوف بشأن سلامة وأمان التخزين الجيولوجي على المدى الطويل. يعتقد العديد من الخبراء أن الاعتماد المفرط على CCS يمكن أن يؤدي إلى إبطاء التحول الضروري نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي تظل الحلول الأكثر فعالية واستدامة. لذلك، يُنظر إلى CCS كأداة تكميلية محتملة ضمن مجموعة أوسع من الحلول، وليس كبديل عن الخفض الجذري للانبعاثات من المصدر.

10. ما الذي يجعل “اتفاق باريس” مختلفًا وأكثر أهمية من الجهود الدولية السابقة مثل “بروتوكول كيوتو”؟

الإجابة: يمثل اتفاق باريس لعام 2015 نقلة نوعية مقارنة ببروتوكول كيوتو لعام 1997 لعدة أسباب رئيسية. أولاً، الشمولية العالمية؛ حيث يلزم بروتوكول كيوتو الدول المتقدمة فقط بأهداف خفض الانبعاثات، بينما يطبق اتفاق باريس على جميع الدول، المتقدمة والنامية على حد سواء، مما يعكس حقيقة أن تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب حلاً عالمياً. ثانياً، النهج التصاعدي (Bottom-up)؛ فبدلاً من فرض أهداف من الأعلى إلى الأسفل، يطلب اتفاق باريس من كل دولة تحديد “مساهماتها المحددة وطنياً” (NDCs) لخفض الانبعاثات. ثالثاً، الطموح المتزايد؛ حيث يتضمن الاتفاق آلية “السقاطة” (Ratchet Mechanism) التي تتطلب من الدول مراجعة وتحديث مساهماتها كل خمس سنوات لتكون أكثر طموحاً من سابقتها. أخيراً، يضع اتفاق باريس هدفاً حرارياً واضحاً وهو الحفاظ على الاحترار “أقل بكثير من 2 درجة مئوية” والسعي للحد منه عند 1.5 درجة مئوية، مما يوفر معياراً علمياً واضحاً للعمل العالمي. هذه الخصائص تجعل اتفاق باريس إطاراً أكثر مرونة وشمولية وديناميكية لمواجهة تحدي الغازات الدفيئة.