الزمن الجيولوجي: من فجر الحياة إلى الأنثروبوسين، رحلة عبر هيكل تاريخ الأرض

مقدمة: فك شفرة سجل الأرض

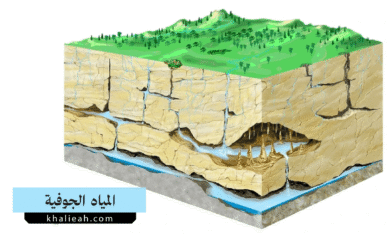

يمثل الزمن الجيولوجي (Geological Time) المفهوم التأسيسي الذي ترتكز عليه علوم الأرض، فهو ليس مجرد تقويم للأحداث الماضية، بل هو الإطار المرجعي الذي يسمح للعلماء بفهم السرد الهائل لتاريخ كوكبنا الممتد على مدى 4.6 مليار سنة. إن فهم الزمن الجيولوجي هو بمثابة امتلاك مفتاح لفك شفرة السجل الصخري، وقراءة قصة تطور القارات، والمحيطات، والمناخ، والحياة نفسها. على عكس المقاييس الزمنية البشرية التي تقاس بالساعات والأعوام، يتعامل الزمن الجيولوجي مع وحدات زمنية شاسعة تُقاس بملايين ومليارات السنين، مما يضع الوجود البشري في منظوره الصحيح كنقطة ضئيلة على خط زمني لا نهائي. هذه المقالة ستغوص في أعماق هذا المفهوم، مستكشفةً الأسس التي بُني عليها، وهيكله الهرمي المعقد، وأهم الأحداث التي ميزت كل حقبة، وأهميته القصوى في فهم عالمنا الحاضر والمستقبلي. إن دراسة الزمن الجيولوجي لا تقتصر على سرد الماضي، بل هي أداة حيوية لفهم العمليات الديناميكية التي لا تزال تشكل كوكبنا حتى اليوم.

أسس بناء مقياس الزمن الجيولوجي

لم يكن بناء مقياس الزمن الجيولوجي مهمة سهلة، بل هو نتاج قرون من الملاحظات الميدانية الدقيقة والتطورات العلمية الثورية. يعتمد هذا المقياس على منهجين متكاملين: التأريخ النسبي والتأريخ المطلق، اللذان يعملان معاً لتوفير إطار زمني متماسك وموثوق. إن الجمع بين هذين المنهجين هو ما أعطى مقياس الزمن الجيولوجي دقته وقوته التحليلية.

1. التأريخ النسبي (Relative Dating): ترتيب الأحداث

قبل اختراع تقنيات التأريخ الإشعاعي، اعتمد الجيولوجيون على مبادئ أساسية لتحديد الترتيب الزمني للطبقات الصخرية والأحداث الجيولوجية. يُعرف هذا النهج بالتأريخ النسبي، وهو لا يحدد عمر الصخور بالسنوات، ولكنه يضعها في تسلسل صحيح من الأقدم إلى الأحدث. من أهم هذه المبادئ:

- مبدأ التعاقب الطبقي (Principle of Superposition): وضعه نيكولاس ستينو في القرن السابع عشر، وينص على أنه في أي تتابع غير مضطرب من الصخور الرسوبية، تكون الطبقة السفلية هي الأقدم، والطبقة العلوية هي الأحدث. هذا المبدأ هو حجر الزاوية في فهم تتابع الزمن الجيولوجي في السجل الصخري.

- مبدأ الأفقية الأصلية (Principle of Original Horizontality): يفترض هذا المبدأ أن الرواسب تتراكم في الأصل في طبقات أفقية تحت تأثير الجاذبية. إذا وُجدت طبقات مائلة أو مطوية، فهذا يعني أنها تعرضت لقوى تكتونية بعد ترسبها.

- مبدأ علاقات القطع المتقاطع (Principle of Cross-Cutting Relationships): ينص هذا المبدأ على أن أي جسم جيولوجي (مثل صدع أو قاطع ناري) يقطع طبقات صخرية أخرى هو أحدث من الطبقات التي يقطعها. هذا يسمح للجيولوجيين بتحديد الترتيب الزمني للأحداث التكتونية والبركانية ضمن تسلسل الزمن الجيولوجي.

- مبدأ تعاقب الأحافير (Principle of Faunal Succession): اكتشفه ويليام سميث، وهو من أهم المبادئ التي ساهمت في تقسيم الزمن الجيولوجي. لاحظ سميث أن أنواعاً معينة من الأحافير تظهر وتختفي في تتابع منتظم ويمكن التنبؤ به عبر الطبقات الصخرية. الأحافير التي عاشت لفترة قصيرة وانتشرت جغرافياً على نطاق واسع تُعرف بـ “الأحافير المرشدة” (Index Fossils)، وهي تستخدم لمضاهاة (ربط) الطبقات الصخرية في مناطق مختلفة من العالم وتحديد عمرها النسبي.

2. التأريخ المطلق (Absolute Dating): تحديد العمر الرقمي

مع اكتشاف النشاط الإشعاعي في أوائل القرن العشرين، حدثت ثورة في دراسات الزمن الجيولوجي. أصبح من الممكن تحديد عمر رقمي للصخور والمعادن، مما حول المقياس من مجرد ترتيب نسبي إلى جدول زمني دقيق. تعتمد هذه التقنيات، المعروفة بالتأريخ الإشعاعي (Radiometric Dating)، على المبدأ التالي:

تحتوي بعض العناصر الكيميائية على نظائر غير مستقرة (النظائر الأم) تتحلل بمرور الوقت بمعدل ثابت يمكن قياسه لتتحول إلى نظائر مستقرة (النظائر الوليدة). يُعرف الزمن اللازم لتحلل نصف كمية النظير الأم بـ “عمر النصف” (Half-life). بقياس نسبة النظير الأم إلى النظير الوليد في عينة صخرية، ومعرفة عمر النصف، يمكن للعلماء حساب الزمن الذي انقضى منذ تبلور المعدن أو الصخرة.

من أهم تقنيات التأريخ الإشعاعي المستخدمة في دراسات الزمن الجيولوجي:

- تأريخ اليورانيوم-الرصاص (Uranium-Lead Dating): يُستخدم لتأريخ الصخور النارية القديمة جداً، حيث يمتلك اليورانيوم عمر نصف طويل جداً (مليارات السنين). هذه التقنية كانت حاسمة في تحديد عمر الأرض بحوالي 4.54 مليار سنة.

- تأريخ البوتاسيوم-الأرجون (Potassium-Argon Dating): فعال في تأريخ الصخور البركانية التي يتراوح عمرها بين بضعة آلاف وملايين السنين.

- تأريخ الكربون-14 (Carbon-14 Dating): يستخدم لتأريخ المواد العضوية (مثل العظام والخشب) التي يصل عمرها إلى حوالي 50,000 سنة. على الرغم من أنه غير مفيد لمعظم فترات الزمن الجيولوجي الشاسعة، إلا أنه أداة لا تقدر بثمن في دراسة التاريخ الجيولوجي والبشري الحديث.

إن التكامل بين التأريخ النسبي والمطلق هو ما يمنح مقياس الزمن الجيولوجي مصداقيته. فالأحافير تحدد الحدود بين الفترات الجيولوجية الرئيسية (مثل حدود الانقراضات الجماعية)، بينما يوفر التأريخ الإشعاعي للصخور النارية المجاورة (مثل طبقات الرماد البركاني) أعماراً رقمية دقيقة لتلك الحدود.

الهيكل الهرمي للزمن الجيولوجي: من الدهور إلى العصور

لتنظيم تاريخ الأرض الهائل، قام العلماء بتقسيم الزمن الجيولوجي إلى وحدات هرمية متداخلة، تشبه إلى حد كبير تقسيم الكتاب إلى فصول وفقرات وجمل. كل وحدة زمنية تمثل فترة محددة من تاريخ الأرض تتميز بظروف جيولوجية ومناخية وبيولوجية فريدة. الحدود بين هذه الوحدات غالباً ما تتزامن مع أحداث كبرى، مثل الانقراضات الجماعية أو ظهور أشكال جديدة من الحياة بشكل واسع. الهيكل الهرمي الأساسي لمقياس الزمن الجيولوجي هو كالتالي، من الأكبر إلى الأصغر:

- الدهر (Eon): أكبر وحدة زمنية، وهناك أربعة دهور رئيسية.

- الحقبة (Era): يُقسم كل دهر إلى عدة حقب.

- العصر (Period): تُقسم كل حقبة إلى عصور.

- الفترة (Epoch): تُقسم العصور إلى فترات، خاصة في التاريخ الجيولوجي الأحدث.

- الحين (Age): أصغر الوحدات وتستخدم للتفاصيل الدقيقة.

يقسم مقياس الزمن الجيولوجي تاريخ الأرض إلى دهرين عظيمين بشكل عام: “ما قبل الكامبري” (Precambrian) الذي يغطي حوالي 88% من تاريخ الأرض، و”دهر الحياة الظاهرة” (Phanerozoic Eon) الذي يمثل الـ 12% المتبقية، وهو العصر الذي ازدهرت فيه الحياة المعقدة.

ما قبل الكامبري: فجر الحياة وبدايات الزمن الجيولوجي

يمثل دهر ما قبل الكامبري الفترة الزمنية الشاسعة من نشأة الأرض قبل حوالي 4.6 مليار سنة حتى بداية العصر الكامبري قبل 541 مليون سنة. على الرغم من ضخامته، إلا أن سجلاته الصخرية نادرة ومشوهة بسبب النشاط التكتوني والتحول، مما يجعل دراسة هذه المرحلة من الزمن الجيولوجي تحدياً كبيراً. ينقسم هذا الدهر إلى ثلاثة دهور فرعية:

- الدهر الجهنمي (Hadean Eon): من 4.6 إلى 4.0 مليار سنة مضت. كان هذا هو “العصر المظلم” للأرض، حيث كان الكوكب عبارة عن كرة منصهرة تتعرض لقصف مستمر من النيازك والمذنبات. خلال هذه الفترة، تشكل القمر، وبدأت الأرض تبرد تدريجياً، مما سمح بتكوين قشرة صخرية أولية والغلاف الجوي والمحيطات الأولى. لا توجد صخور معروفة من هذا الدهر، ولكن بعض المعادن مثل الزركون التي عُثر عليها في صخور أحدث تحمل بصمات كيميائية تعود إلى تلك الفترة السحيقة من الزمن الجيولوجي.

- الدهر السحيق (Archean Eon): من 4.0 إلى 2.5 مليار سنة مضت. خلال هذا الدهر، بردت القشرة الأرضية بما يكفي لتشكيل قارات أولية صغيرة (كراتونات). الأهم من ذلك، ظهرت أولى أشكال الحياة على شكل كائنات وحيدة الخلية بدائية النواة (Prokaryotes) لا تحتاج إلى الأكسجين. الأدلة على هذه الحياة المبكرة تأتي من “الستروماتوليت” (Stromatolites)، وهي هياكل صخرية طبقية تكونت بفعل نشاط البكتيريا الزرقاء (Cyanobacteria). بدأت هذه البكتيريا بعملية التمثيل الضوئي، مطلقاً الأكسجين كمنتج ثانوي، وهو الحدث الذي مهد الطريق لثورة بيولوجية غيرت وجه الكوكب. إن فهم هذه المرحلة من الزمن الجيولوجي ضروري لفهم أصل الحياة.

- دهر الطلائع (Proterozoic Eon): من 2.5 مليار إلى 541 مليون سنة مضت. شهد هذا الدهر حدثين محوريين. الأول هو “حدث الأكسدة العظيم” (Great Oxidation Event)، حيث بدأت مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي والمحيطات بالارتفاع بشكل كبير نتيجة لنشاط البكتيريا الزرقاء المستمر. أدى هذا إلى انقراض جماعي للكائنات اللاهوائية، ولكنه فتح الباب أمام تطور أشكال حياة أكثر تعقيداً تعتمد على التنفس الهوائي. الحدث الثاني هو ظهور الكائنات حقيقية النواة (Eukaryotes)، التي تتميز بوجود نواة وعضيات خلوية. في نهاية هذا الدهر، ظهرت أولى الكائنات متعددة الخلايا، مثل “حيويات الإدياكارا” (Ediacaran biota)، وهي مجموعة غامضة من الكائنات الرخوة التي تمثل أول تجربة كبرى في الحياة متعددة الخلايا على الأرض، وهي نقطة تحول حاسمة في سجل الزمن الجيولوجي.

دهر الحياة الظاهرة (الفانيروزوي): انفجار التنوع البيولوجي

بدأ دهر الحياة الظاهرة (Phanerozoic Eon) قبل 541 مليون سنة ولا يزال مستمراً حتى اليوم. يُترجم اسمه من اليونانية إلى “الحياة المرئية”، وذلك بسبب الانتشار الهائل للأحافير ذات الهياكل الصلبة (مثل الأصداف والعظام) التي ظهرت في بداية هذا الدهر، مما جعل السجل الأحفوري أكثر ثراءً ووضوحاً. ينقسم هذا الدهر إلى ثلاث حقب رئيسية، كل منها يمثل فصلاً مميزاً في قصة تطور الحياة، مما يجعل دراسة هذا الجزء من الزمن الجيولوجي أكثر تفصيلاً.

1. حقبة الحياة القديمة (Paleozoic Era): من 541 إلى 252 مليون سنة مضت

تُعرف هذه الحقبة بأنها “عصر اللافقاريات” و”عصر الأسماك”، وشهدت تنوعاً بيولوجياً هائلاً وغزواً للحياة لليابسة.

- العصر الكامبري (Cambrian Period): بدأ بـ “الانفجار الكامبري” (Cambrian Explosion)، وهو حدث تطوري سريع ظهرت خلاله معظم المجموعات الحيوانية الرئيسية فجأة في السجل الأحفوري. سيطرت على المحيطات كائنات مثل ثلاثيات الفصوص (Trilobites) والرخويات البدائية.

- العصور الأردوفيشي والسيلوري (Ordovician and Silurian Periods): شهدت تنوعاً كبيراً في الحياة البحرية، بما في ذلك ظهور أولى الأسماك الفكية. الأهم من ذلك، ظهرت أولى النباتات البرية البسيطة، مما مهد الطريق لغزو اليابسة.

- العصر الديفوني (Devonian Period): يُعرف بـ “عصر الأسماك”، حيث تنوعت الأسماك بشكل كبير وسيطرت على البحار. على اليابسة، تطورت الغابات الأولى، وظهرت الحشرات والبرمائيات الأولى التي بدأت بالخروج من الماء.

- العصر الكربوني (Carboniferous Period): تميزت هذه الفترة بوجود مستنقعات استوائية شاسعة وغابات كثيفة من النباتات السرخسية العملاقة. أدت الظروف إلى تكوين رواسب الفحم الهائلة التي نستخدمها اليوم كمصدر للطاقة. كانت الحشرات عملاقة بسبب ارتفاع مستويات الأكسجين.

- العصر البرمي (Permian Period): تجمعت كل القارات تقريباً لتشكل قارة عظمى واحدة تُدعى “بانجيا” (Pangaea). تطورت الزواحف وأصبحت مهيمنة على اليابسة. انتهت هذه الحقبة بأكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض، وهو “الانقراض البرمي-الترياسي” أو “الموت العظيم” (The Great Dying)، الذي قضى على حوالي 96% من الأنواع البحرية و70% من الأنواع البرية. هذا الحدث يمثل أحد أهم الفواصل في مقياس الزمن الجيولوجي.

2. حقبة الحياة الوسطى (Mesozoic Era): من 252 إلى 66 مليون سنة مضت

تُعرف هذه الحقبة بـ “عصر الزواحف” أو “عصر الديناصورات”، حيث سيطرت هذه الكائنات على النظم البيئية الأرضية.

- العصر الترياسي (Triassic Period): بدأت الحياة تتعافى ببطء من الانقراض البرمي. ظهرت أولى الديناصورات والثدييات الأولى (كانت صغيرة وشبيهة بالزواحف). بدأت قارة بانجيا في التفكك.

- العصر الجوراسي (Jurassic Period): وصلت الديناصورات إلى ذروة تنوعها وحجمها، حيث سيطرت الديناصورات الضخمة آكلة النباتات (Sauropods) مثل البراكيوصور والديناصورات المفترسة مثل الألوصور على اليابسة. ظهرت أولى الطيور (مثل الأركيوبتركس).

- العصر الطباشيري (Cretaceous Period): استمرت هيمنة الديناصورات، وظهرت أنواع شهيرة مثل التيرانوصور ركس والتريسيراتوبس. حدث تطور هائل آخر هو ظهور النباتات المزهرة (Angiosperms)، التي غيرت النظم البيئية البرية إلى الأبد. انتهت هذه الحقبة بشكل كارثي مع “انقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني” (K-Pg Extinction Event)، الذي يُعتقد أنه نتج عن اصطدام كويكب ضخم بالأرض، مما أدى إلى انقراض جميع الديناصورات غير الطائرة وفتح الباب أمام عصر جديد من الزمن الجيولوجي.

3. حقبة الحياة الحديثة (Cenozoic Era): من 66 مليون سنة مضت حتى الآن

تُعرف هذه الحقبة بـ “عصر الثدييات”، حيث تنوعت الثدييات وانتشرت لتملأ الفراغ البيئي الذي خلفه انقراض الديناصورات.

- عصري الباليوجين والنيوجين (Paleogene and Neogene Periods): شهدت هذه الفترة تطوراً سريعاً للثدييات، حيث ظهرت مجموعات مثل الخيول، والحيتان، والرئيسيات. تنوعت الطيور والنباتات المزهرة بشكل كبير. بدأ المناخ العالمي يبرد تدريجياً، مما أدى إلى تكون القمم الجليدية القطبية.

- عصر الرابع (Quaternary Period): بدأ قبل حوالي 2.6 مليون سنة. يتميز هذا العصر بحدوث دورات جليدية متكررة (“العصور الجليدية”)، حيث غطت الصفائح الجليدية أجزاء واسعة من الكوكب. الأهم من ذلك، شهد هذا العصر تطور وظهور الجنس البشري (Homo sapiens)، الذي بدأ في التأثير بشكل متزايد على البيئة العالمية. يتضمن هذا العصر فترتين: البليستوسين (Pleistocene) والهولوسين (Holocene)، وهي الفترة الحالية التي بدأت بعد نهاية العصر الجليدي الأخير قبل حوالي 11,700 سنة.

أهمية دراسة الزمن الجيولوجي في العلوم الحديثة

لا تقتصر أهمية الزمن الجيولوجي على كونه سجلاً للماضي؛ بل هو أداة لا غنى عنها لفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.

- فهم تغير المناخ: يوفر السجل الجيولوجي بيانات عن دورات المناخ السابقة، ومستويات ثاني أكسيد الكربون، وارتفاع مستوى سطح البحر في فترات مختلفة من الزمن الجيولوجي. هذه البيانات تساعد العلماء على بناء نماذج مناخية أكثر دقة لفهم التأثيرات المحتملة لتغير المناخ الحالي.

- استكشاف الموارد الطبيعية: ترتبط موارد الطاقة مثل النفط والغاز والفحم، بالإضافة إلى المعادن، بتكوينات صخرية من فترات محددة من الزمن الجيولوجي. فهم تاريخ المنطقة الجيولوجي يساعد في تحديد أماكن وجود هذه الموارد الحيوية.

- فهم التطور والانقراض: يقدم الزمن الجيولوجي الإطار الزمني الذي حدثت فيه عملية التطور. دراسة أحداث الانقراض الجماعي السابقة تساعدنا على فهم الضغوط التي تواجهها الأنواع اليوم، وتوفر نظرة ثاقبة حول أسباب أزمة التنوع البيولوجي الحالية.

- تقييم المخاطر الطبيعية: العمليات الجيولوجية مثل الزلازل والبراكين تحدث على جداول زمنية طويلة. فهم تاريخ النشاط التكتوني والبركاني في منطقة ما عبر الزمن الجيولوجي يساعد في تقييم المخاطر المستقبلية ووضع خطط للتخفيف من آثارها.

تحديات ومستقبل علم الزمن الجيولوجي

على الرغم من التقدم الهائل، لا يزال علم الزمن الجيولوجي يواجه تحديات ويتطور باستمرار. يسعى العلماء دائماً إلى تحسين دقة تقنيات التأريخ الإشعاعي لتقليص هامش الخطأ في تحديد أعمار الحدود الجيولوجية. إن ربط السجلات الجيولوجية من مختلف أنحاء العالم لا يزال مهمة معقدة تتطلب تعاوناً دولياً.

أحد أكثر النقاشات إثارة في علم الزمن الجيولوجي اليوم هو اقتراح تعريف فترة جيولوجية جديدة تسمى “الأنثروبوسين” (Anthropocene) أو “عصر الإنسان”. يرى المؤيدون أن التأثير البشري على الكوكب – من خلال التغيرات في كيمياء الغلاف الجوي، واستخدام الأراضي، وتوزيع الأنواع، والنفايات البلاستيكية والنووية – أصبح كبيراً لدرجة أنه ترك بصمة جيولوجية دائمة ومميزة في السجل الصخري، مما يستدعي الاعتراف به كوحدة زمنية جديدة ضمن مقياس الزمن الجيولوجي الرسمي.

خاتمة: الزمن الجيولوجي كمرآة لتاريخنا ومستقبلنا

في الختام، يظل الزمن الجيولوجي مفهوماً عميقاً يضع وجودنا في سياقه الكوني. إنه ليس مجرد قائمة من الأسماء والتواريخ الغريبة، بل هو سرد ملحمي لتاريخ كوكب ديناميكي ومتغير باستمرار. من خلال دراسة طبقات الصخور والأحافير التي تحتويها، نتمكن من السفر عبر الزمن لمشاهدة تشكل القارات، وظهور الحياة واختفائها، والتغيرات المناخية الجذرية. إن فهم مبادئ وهيكل الزمن الجيولوجي يمنحنا منظوراً فريداً حول العمليات التي شكلت عالمنا، ويسلحنا بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية. إن مقياس الزمن الجيولوجي هو شهادة على الماضي السحيق للأرض، ودليل لفهم حاضرها، ونافذة لاستشراف مستقبلها. وبالتالي، فإن كل دراسة في هذا المجال تساهم في فهمنا الأعمق لمكانتنا ضمن هذا السرد الطويل الذي يوثقه الزمن الجيولوجي.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الفرق الجوهري بين التأريخ النسبي والتأريخ المطلق في بناء مقياس الزمن الجيولوجي؟

الفرق الجوهري يكمن في طبيعة المعلومات التي يقدمها كل منهج. التأريخ النسبي (Relative Dating) يحدد “ترتيب” الأحداث الجيولوجية دون تحديد عمرها الرقمي. إنه يجيب على سؤال “ما هو الأقدم؟”. يعتمد هذا المنهج على مبادئ أساسية مثل مبدأ التعاقب الطبقي (الطبقات السفلية أقدم) ومبدأ علاقات القطع المتقاطع (القاطع أحدث مما يقطعه) ومبدأ تعاقب الأحافير (تظهر الأحافير وتختفي في تتابع يمكن التنبؤ به). أما التأريخ المطلق (Absolute Dating)، فيهدف إلى تحديد “عمر رقمي” دقيق للصخور أو الأحداث بالسنوات. إنه يجيب على سؤال “كم عمره؟”. يعتمد هذا المنهج بشكل أساسي على تقنيات التأريخ الإشعاعي، التي تقيس نسبة تحلل النظائر المشعة (مثل اليورانيوم إلى الرصاص) في المعادن الصخرية لتحديد الزمن الذي انقضى منذ تبلورها. المنهجان متكاملان؛ حيث يضع التأريخ النسبي الأحداث في سياقها التتابعي، بينما يوفر التأريخ المطلق نقاط تثبيت زمنية دقيقة لهذا التتابع.

2. كيف يحدد العلماء الحدود الفاصلة بين وحدات الزمن الجيولوجي المختلفة (مثل بين حقبة وأخرى)؟

تُحدد الحدود الفاصلة بين وحدات الزمن الجيولوجي الكبرى بناءً على تغييرات جذرية ومفاجئة تُسجل في الطبقات الصخرية حول العالم. العامل الأكثر شيوعاً وحسماً في تحديد هذه الحدود هو أحداث الانقراض الجماعي (Mass Extinction Events). على سبيل المثال، الحد الفاصل بين حقبة الحياة الوسطى (الميزوزوي) وحقبة الحياة الحديثة (السينوزوي) يُعرف بحد (K-Pg)، ويمثل الانقراض الجماعي الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة. وبالمثل، فإن الحد الفاصل بين حقبة الحياة القديمة (الباليوزوي) والوسطى يمثل “الانقراض البرمي-الترياسي”، وهو أكبر انقراض في تاريخ الأرض. عوامل أخرى يمكن أن تحدد هذه الحدود تشمل ظهور مجموعات حيوية جديدة بشكل مفاجئ وواسع النطاق، مثل “الانفجار الكامبري” الذي يمثل بداية حقبة الحياة القديمة، أو تغيرات مناخية عالمية كبرى، أو أحداث تكتونية هائلة.

3. لماذا يمثل دهر “ما قبل الكامبري” حوالي 88% من الزمن الجيولوجي بينما لا يحظى بنفس القدر من التفاصيل مثل دهر الحياة الظاهرة؟

يعود ذلك بشكل أساسي إلى طبيعة السجل الصخري والأحفوري لتلك الفترة. أولاً، الصخور التي تعود إلى ما قبل الكامبري قديمة جداً، وبالتالي تعرضت لعمليات تحول (Metamorphism) وتشويه تكتوني شديدة على مدى مليارات السنين، مما أدى إلى محو الكثير من معالمها الأصلية. ثانياً، كانت أشكال الحياة السائدة خلال معظم تلك الفترة بسيطة جداً (بكتيريا وكائنات وحيدة الخلية) وتفتقر إلى الهياكل الصلبة مثل الأصداف أو العظام. هذه الكائنات الرخوة نادراً ما تتحجر، مما يجعل سجلها الأحفوري نادراً وصعب التفسير. على النقيض من ذلك، يتميز دهر الحياة الظاهرة بانتشار الكائنات ذات الهياكل الصلبة، مما أدى إلى سجل أحفوري غني ومفصل يسمح للعلماء بتقسيم هذه الفترة من الزمن الجيولوجي إلى وحدات أصغر وأكثر دقة.

4. ما هو “الانفجار الكامبري” وما هي أهميته في تاريخ الزمن الجيولوجي؟

“الانفجار الكامبري” هو حدث تطوري هائل وقع في بداية العصر الكامبري، قبل حوالي 541 مليون سنة، وشهد ظهوراً سريعاً (بالمقاييس الجيولوجية) لمعظم المجموعات الحيوانية الرئيسية (الشُّعَب) في السجل الأحفوري. قبل هذه الفترة، كانت الحياة متعددة الخلايا بسيطة ورخوة إلى حد كبير. لكن خلال الانفجار الكامبري، ظهرت كائنات ذات هياكل صلبة (هياكل خارجية، أصداف) وتصاميم جسدية معقدة ومتنوعة، بما في ذلك أسلاف مفصليات الأرجل (مثل ثلاثيات الفصوص) والرخويات والفقاريات. أهميته تكمن في أنه يمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ الحياة، حيث تم وضع المخططات الأساسية لمعظم أشكال الحياة الحيوانية الموجودة اليوم. هذا الحدث هو الذي يعطي دهر الحياة الظاهرة (الفانيروزوي) اسمه، والذي يعني “الحياة المرئية”.

5. هل مقياس الزمن الجيولوجي ثابت أم أنه يخضع للتعديل والتحديث؟

مقياس الزمن الجيولوجي هو وثيقة علمية ديناميكية تخضع للتحديث المستمر. على الرغم من أن الهيكل العام (الدهور والحقب والعصور) مستقر إلى حد كبير، إلا أن التواريخ الرقمية للحدود الفاصلة يتم تنقيحها باستمرار مع تحسن تقنيات التأريخ الإشعاعي واكتشاف مواقع جيولوجية جديدة حول العالم. تقوم “اللجنة الدولية للطبقات” (International Commission on Stratigraphy) بمراجعة وتحديث المقياس بشكل دوري. على سبيل المثال، قد يؤدي تأريخ طبقة من الرماد البركاني بدقة أعلى إلى تعديل طفيف (بمئات الآلاف من السنين) لعمر حدود فترة جيولوجية معينة. هذه التعديلات لا تعني أن المقياس خاطئ، بل تعكس التقدم العلمي والسعي المستمر نحو دقة أكبر في فهم الزمن الجيولوجي.

6. ما هي “الأحافير المرشدة” (Index Fossils) وكيف تساعد في تحديد فترات الزمن الجيولوجي؟

الأحافير المرشدة هي بقايا كائنات حية كانت تتمتع بأربع خصائص رئيسية: عاشت لفترة زمنية قصيرة جيولوجياً، وكانت واسعة الانتشار جغرافياً، وكانت وفيرة، وسهلة التعرف عليها. هذه الخصائص تجعلها أدوات ممتازة لعملية “المضاهاة” (Correlation)، أي ربط الطبقات الصخرية في مناطق مختلفة من العالم وتحديد عمرها النسبي. عندما يعثر الجيولوجيون على نفس الأحفورة المرشدة في طبقات صخرية في قارتين مختلفتين، يمكنهم استنتاج أن هاتين الطبقتين ترسبتا خلال نفس الفترة الزمنية القصيرة. على سبيل المثال، كانت ثلاثيات الفصوص (Trilobites) بأنواعها المختلفة أحافير مرشدة ممتازة لحقبة الحياة القديمة، حيث تطور كل نوع وعاش لفترة محددة ثم انقرض، مما يسمح بتحديد عمر الطبقات بدقة نسبية عالية.

7. ما هو الأنثروبوسين (Anthropocene) ولماذا هو مثير للجدل؟

الأنثروبوسين هو مصطلح مقترح لوحدة زمنية جيولوجية جديدة (فترة أو حين) تمثل الفترة التي أصبح فيها النشاط البشري هو المؤثر المهيمن على جيولوجيا وبيئة الأرض. تشمل هذه التأثيرات التغيرات المناخية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، والانتشار الواسع للنفايات البلاستيكية، والطبقات المشعة الناتجة عن التجارب النووية، والتغيرات الهائلة في استخدام الأراضي، ومعدلات الانقراض المرتفعة. الجدل حوله يكمن في عدة نقاط: أولاً، هل التأثير البشري ترك بصمة جيولوجية دائمة ومميزة عالمياً يمكن تمييزها في السجل الصخري المستقبلي؟ ثانياً، متى يجب أن يبدأ الأنثروبوسين رسمياً؟ هل مع الثورة الصناعية، أم مع بداية التجارب النووية في منتصف القرن العشرين؟ لا يزال العلماء يناقشون ما إذا كان يجب اعتماده رسمياً ضمن مقياس الزمن الجيولوجي، لكنه كمفهوم يسلط الضوء على حجم تأثيرنا على الكوكب.

8. كيف يمكن لصخور من دهر الطلائع (Proterozoic Eon) أن تخبرنا عن مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي القديم؟

تخبرنا صخور دهر الطلائع عن مستويات الأكسجين من خلال تكوينات جيولوجية محددة تُعرف بـ تكوينات الحديد الطباقي (Banded Iron Formations – BIFs). هذه الصخور الرسوبية القديمة تتكون من طبقات متبادلة من معادن غنية بالحديد (مثل الهيماتيت والماجنتيت) والصخر الصواني (Chert). النظرية السائدة هي أن الحديد المذاب في مياه المحيطات (في بيئة خالية من الأكسجين) كان يتأكسد ويترسب عندما كانت البكتيريا الزرقاء تطلق الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي. هذا الأكسجين كان ساماً في البداية وتم استهلاكه فوراً في أكسدة الحديد. وفرة هذه التكوينات في فترة محددة من الزمن الجيولوجي (حوالي 2.5 مليار سنة مضت) ثم اختفاؤها المفاجئ، يشير إلى “حدث الأكسدة العظيم”، حيث أصبح الأكسجين وفيراً لدرجة أنه أشبع المحيطات وبدأ يتراكم في الغلاف الجوي.

9. هل هناك فجوات في سجل الزمن الجيولوجي؟ وكيف يتعامل معها العلماء؟

نعم، السجل الجيولوجي غير مكتمل ومليء بالفجوات. هذه الفجوات، التي تُعرف بـ أسطح عدم التوافق (Unconformities)، تمثل فترات زمنية لم يتم خلالها ترسيب أي صخور، أو تمت إزالة الصخور التي ترسبت سابقاً عن طريق التعرية. هناك عدة أنواع من عدم التوافق، مثل عدم التوافق الزاوي (حيث تترسب طبقات أفقية فوق طبقات مائلة قديمة) وعدم التوافق التخالفي (حيث تترسب الصخور الرسوبية مباشرة فوق صخور نارية أو متحولة أقدم). يتعامل العلماء مع هذه الفجوات من خلال المضاهاة مع سجلات جيولوجية أكثر اكتمالاً من مناطق أخرى في العالم. باستخدام الأحافير المرشدة والتأريخ الإشعاعي للطبقات فوق وتحت سطح عدم التوافق، يمكنهم تقدير المدة الزمنية المفقودة من السجل في موقع معين.

10. كيف تساهم دراسة الزمن الجيولوجي في فهم تغير المناخ الحالي؟

تساهم دراسة الزمن الجيولوجي بشكل حاسم في فهم تغير المناخ الحالي من خلال توفير سياق طويل الأمد. السجلات الجيولوجية، مثل عينات الجليد من القمم القطبية، ورواسب قاع المحيط، والأحافير، تعمل كـ أرشيفات مناخية (Climate Archives). من خلال تحليل النظائر الكيميائية في هذه الأرشيفات، يمكن للعلماء إعادة بناء درجات الحرارة السابقة، ومستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومستوى سطح البحر عبر فترات زمنية مختلفة. هذا يسمح لنا بمقارنة معدل وحجم التغير المناخي الحالي مع التغيرات الطبيعية التي حدثت في الماضي. تُظهر هذه البيانات أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة ومستويات ثاني أكسيد الكربون يحدث بمعدل أسرع بكثير من أي وقت مضى في التاريخ الجيولوجي المسجل، مما يؤكد أن النشاط البشري هو المحرك الرئيسي لهذا التغير.