لغز المعادلة مستحيلة الحل: رحلة من اليقين الرياضي إلى حدود المعرفة

في عالم الرياضيات، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه حصن اليقين والحلول القاطعة، يبرز مفهوم “المعادلة مستحيلة الحل” كشاهد على عمق وتعقيد هذا العلم. إنها ليست مجرد مسألة رياضية عابرة، بل هي بوابة نحو فهم أعمق لبنية الأنظمة الرياضية ذاتها، وحدود المنطق البشري، وطبيعة “الحل” نفسه. تتجاوز فكرة المعادلة مستحيلة الحل مجرد الفشل في إيجاد قيمة لمتغير؛ إنها تمثل نقطة تحول تاريخية وفلسفية في الفكر الرياضي، حيث انتقل التركيز من مجرد الحساب إلى تحليل الهياكل المجردة التي تحكم هذه المعادلات. تستكشف هذه المقالة الأبعاد المتعددة لهذا المفهوم، متتبعة جذوره التاريخية، وأسسه النظرية المتينة، وتداعياته العميقة التي امتدت لتشكل ملامح الرياضيات الحديثة وعلوم الحاسوب. إن فهمنا لما يجعل معادلة ما معادلة مستحيلة الحل هو في جوهره فهم لحدود قدرتنا على المعرفة المنهجية.

تعريف المعادلة مستحيلة الحل: ما وراء البساطة الظاهرية

للوهلة الأولى، قد يبدو مصطلح المعادلة مستحيلة الحل بسيطاً ومباشراً، لكنه في الحقيقة يخفي وراءه تدرجات دقيقة من المعاني. لا يوجد تعريف واحد يناسب جميع الحالات، بل يتغير المعنى بناءً على السياق الرياضي المحدد والمجموعة العددية التي نعمل ضمنها. يمكن تصنيف مفهوم المعادلة مستحيلة الحل إلى عدة فئات رئيسية، كل منها يكشف عن جانب مختلف من هذا اللغز.

الفئة الأولى والأكثر بديهية هي المعادلة المتناقضة بطبيعتها. على سبيل المثال، المعادلة س + 1 = س هي معادلة مستحيلة الحل بشكل مطلق في أي نظام عددي نعرفه. يستحيل وجود عدد يساوي نفسه بعد إضافة واحد إليه. هذا النوع من الاستحالة منطقي وبنيوي، حيث يؤدي افتراض وجود حل إلى تناقض مباشر. دراسة هذا النوع من المعادلة مستحيلة الحل يعلمنا أهمية الاتساق في الأنظمة الرياضية.

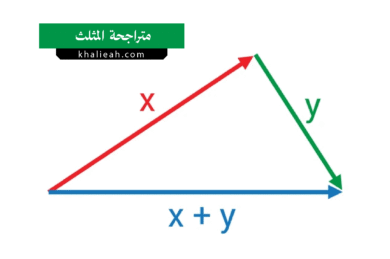

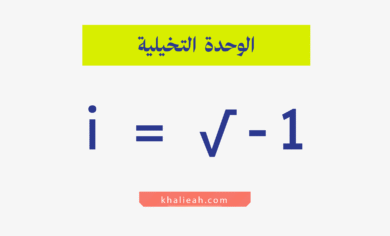

الفئة الثانية تتعلق بالمجال أو النطاق (Domain) الذي نبحث فيه عن حل. المعادلة س² = -1 تعتبر معادلة مستحيلة الحل إذا قصرنا بحثنا على مجموعة الأعداد الحقيقية (ℝ). لا يوجد عدد حقيقي مربعه سالب. ومع ذلك، بمجرد توسيع نطاقنا ليشمل الأعداد المركبة (ℂ)، تصبح المعادلة قابلة للحل تمامًا، حيث حلولها هي i و -i. هذا يوضح أن وصف معادلة بأنها معادلة مستحيلة الحل هو وصف نسبي يعتمد على القواعد والأدوات المتاحة لنا. هذا التحول من الاستحالة إلى الإمكانية كان دافعًا رئيسيًا وراء توسيع الأنظمة العددية عبر تاريخ الرياضيات.

الفئة الثالثة، وهي الأكثر عمقًا وأهمية من الناحية التاريخية، تتعلق بعدم وجود حل جبري أو صيغة عامة باستخدام الجذور (الحل بالجذريات). هذا هو النوع من المعادلة مستحيلة الحل الذي أحدث ثورة في الجبر. ففي حين توجد صيغ عامة لحل المعادلات من الدرجة الثانية (الصيغة التربيعية)، والثالثة، والرابعة، أثبت العلماء أنه لا توجد صيغة عامة مماثلة تتكون من عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة واستخراج الجذور لحل المعادلات الحدودية من الدرجة الخامسة فما فوق. وهذا لا يعني أن معادلة معينة من الدرجة الخامسة ليس لها حل، بل يعني أنه لا توجد “آلة” جبرية واحدة يمكنها حل جميع المعادلات من هذه الدرجة. إن البرهان على أن المعادلة الخماسية العامة هي معادلة مستحيلة الحل بهذا المعنى كان إنجازًا فكريًا هائلاً.

أما الفئة الرابعة، فتتعلق بالاستحالة الخوارزمية، وتتجلى بوضوح في مجال المعادلات الديوفانتية (Diophantine Equations)، وهي معادلات حدودية نبحث لها عن حلول صحيحة. مسألة هيلبرت العاشرة، التي طُرحت عام 1900، تساءلت عما إذا كانت هناك خوارزمية عامة يمكنها تحديد ما إذا كانت لأي معادلة ديوفانتية حلول صحيحة أم لا. والجواب، الذي تم التوصل إليه بعد سبعين عامًا بفضل أعمال يوري ماتياسيفيتش وآخرين، كان بالنفي. هذا يعني أن المشكلة العامة لإيجاد حلول للمعادلات الديوفانتية هي في جوهرها معادلة مستحيلة الحل، ليس بمعنى عدم وجود حل لمعادلة معينة، بل بمعنى عدم وجود طريقة منهجية واحدة لمعرفة ذلك دائمًا. هذا النوع من المعادلة مستحيلة الحل يلامس حدود الحوسبة نفسها.

الجذور التاريخية لمفهوم المعادلة مستحيلة الحل

لم يولد مفهوم المعادلة مستحيلة الحل من فراغ، بل كان تتويجًا لقرون من البحث والمحاولات الدؤوبة التي قام بها علماء الرياضيات. في العصور القديمة، تعامل الرياضيون مع المسائل التي كانت قابلة للحل ضمن أدواتهم المتاحة، لكن بعض المسائل الهندسية الشهيرة، مثل تربيع الدائرة وتثليث الزاوية باستخدام المسطرة والفرجار فقط، كانت بمثابة بذور مبكرة لفكرة الاستحالة. يمكن إعادة صياغة هذه المسائل بلغة الجبر، حيث يتضح أن حلها يتطلب بناء أطوال تقابل جذور معادلات من درجات معينة، وهو ما ثبت لاحقًا أنه مستحيل باستخدام الأدوات المحددة.

مع بزوغ فجر عصر النهضة في أوروبا، حدث تقدم هائل في علم الجبر. في القرن السادس عشر، تمكن علماء الرياضيات الإيطاليون مثل ديل فيرو، تارتاليا، كاردانو، وفيراري من اكتشاف الصيغ العامة لحل المعادلات من الدرجتين الثالثة والرابعة. كانت هذه الإنجازات بمثابة انتصار عظيم، وأوحت بأن الطريق مفتوح لإيجاد حلول لجميع المعادلات الحدودية، بغض النظر عن درجتها. ساد الاعتقاد بأن المعادلة من الدرجة الخامسة (Quintic Equation) ستخضع للمنطق نفسه، وأن اكتشاف صيغتها هو مجرد مسألة وقت ومثابرة.

لكن القرون التالية شهدت فشل كل المحاولات. أمضى أعظم العقول الرياضية، بما في ذلك أويلر ولاغرانج، سنوات في محاولة حل المعادلة الخماسية، لكن دون جدوى. بدأ الشك يتسرب إلى المجتمع الرياضي: ربما لا تكمن المشكلة في عدم كفاية المحاولات، بل في وجود استحالة جوهرية. كان هذا تحولًا فكريًا جذريًا؛ فبدلاً من السؤال “كيف نحل هذه المعادلة؟”، بدأوا يسألون “هل هذه المعادلة قابلة للحل أصلًا؟”. هذا التساؤل هو جوهر التحقيق في أي معادلة مستحيلة الحل.

جاءت الضربة الأولى الحاسمة على يد الطبيب والرياضي الإيطالي باولو روفيني عام 1799، ثم بشكل أكثر صرامة على يد الرياضي النرويجي نيلز هنريك آبل في عام 1824. أثبت آبل بشكل قاطع أنه لا توجد صيغة جبرية عامة لحل المعادلات من الدرجة الخامسة أو أعلى باستخدام العمليات الجبرية الأساسية والجذور. لقد أثبت للعالم أن المعادلة الخماسية العامة هي معادلة مستحيلة الحل بالجذريات. كان برهان آبل بمثابة إعلان عن وجود حدود للمعالجة الجبرية التقليدية، لكنه لم يوضح السبب العميق وراء هذه الاستحالة. لم يفسر لماذا الدرجات حتى الرابعة قابلة للحل، بينما الخامسة ليست كذلك. لقد أظهر “ماذا” ولكن ليس “لماذا”. كان العالم لا يزال بحاجة إلى نظرية تشرح البنية الكامنة التي تجعل من معادلة ما معادلة مستحيلة الحل.

نظرية غالوا: البنية العميقة وراء المعادلة مستحيلة الحل

الإجابة على سؤال “لماذا” جاءت من أحد أكثر العقول الرياضية مأساوية وإبداعًا في التاريخ: إيفاريست غالوا. في ليلته الأخيرة قبل وفاته في مبارزة عام 1832 وهو في العشرين من عمره، دوّن غالوا أفكاره الثورية التي أرست أسس ما يعرف اليوم بنظرية غالوا. لم تقدم نظريته مجرد برهان آخر على أن المعادلة الخماسية هي معادلة مستحيلة الحل، بل قدمت إطارًا مفاهيميًا جديدًا تمامًا لفهم قابلية حل المعادلات.

قلبت نظرية غالوا المشكلة رأسًا على عقب. فبدلاً من النظر إلى معاملات المعادلة، نظر غالوا إلى بنية حلولها. لقد ربط كل معادلة حدودية بكائن جبري مجرد يسمى “زمرة غالوا” (Galois Group). هذه الزمرة تصف تناظرات (symmetries) جذور المعادلة. على سبيل المثال، إذا كانت لدينا معادلة لها جذران، ج1 و ج2، فإن تبديل أماكنهما قد يترك بعض العلاقات الجبرية بينهما ثابتة. زمرة غالوا تلتقط كل هذه التناظرات الممكنة. إن دراسة خصائص المعادلة مستحيلة الحل انتقلت بفضل غالوا من الحساب إلى دراسة البنى المجردة.

الاكتشاف العبقري لغالوا كان في الربط بين خاصية في المعادلة (كونها قابلة للحل بالجذريات) وخاصية في زمرتها (كون الزمرة “قابلة للحل” أو “Solvable”). الزمرة القابلة للحل هي زمرة يمكن تفكيكها إلى سلسلة من الزمر الأبسط بطريقة معينة. أثبت غالوا أن المعادلة تكون قابلة للحل بالجذريات إذا وفقط إذا كانت زمرة غالوا المرتبطة بها قابلة للحل.

بالنسبة للمعادلات من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، تكون زمر غالوا المقابلة لها “قابلة للحل”. لكن بالنسبة للمعادلة العامة من الدرجة الخامسة، تكون زمرة غالوا المرتبطة بها هي “زمرة التناظر على خمسة عناصر” (S₅)، وهي زمرة ثبت أنها “غير قابلة للحل”. هذا هو السبب الجذري والعميق الذي يجعل المعادلة الخماسية العامة معادلة مستحيلة الحل بالجذريات. إن بنيتها التناظرية معقدة للغاية بحيث لا يمكن تفكيكها بالطريقة المطلوبة التي تتوافق مع عمليات استخراج الجذور. إن هذا البرهان لم يغلق الباب أمام حل الخماسية فحسب، بل فتح آفاقًا جديدة في الجبر المجرد ونظرية الزمر، وأصبح مثالًا نموذجيًا على كيف يمكن لدراسة المعادلة مستحيلة الحل أن تقود إلى اكتشافات رياضية أعمق. وهكذا، لم تعد المعادلة مستحيلة الحل مجرد فشل، بل أصبحت تصنيفًا رياضيًا دقيقًا يعتمد على بنية الزمرة.

ما بعد الجبر: معادلات ديوفانتين ومسألة هيلبرت العاشرة

إذا كانت نظرية غالوا قد حسمت مسألة الحل الجبري، فإن القرن العشرين قد طرح نوعًا جديدًا وأكثر عمومية من الاستحالة: الاستحالة الخوارزمية. انتقل التركيز من إيجاد صيغة إلى إيجاد إجراء أو خوارزمية منهجية. هذا التحول يتجسد بشكل مثالي في قصة مسألة هيلبرت العاشرة.

في عام 1900، وضع عالم الرياضيات الألماني العظيم ديفيد هيلبرت قائمة تضم 23 مشكلة اعتبرها الأكثر أهمية للقرن القادم. كانت المسألة العاشرة بسيطة في صياغتها ومدمرة في تداعياتها: “هل توجد خوارزمية عامة يمكنها، عند إعطائها أي معادلة ديوفانتية (معادلة حدودية ذات معاملات صحيحة)، أن تحدد في عدد منتهٍ من الخطوات ما إذا كانت المعادلة تمتلك حلولًا صحيحة أم لا؟”.

لم تكن المسألة تطلب إيجاد الحلول نفسها، بل مجرد الإجابة بـ “نعم” أو “لا” على سؤال وجودها. لسبعين عامًا، عمل علماء المنطق والرياضيات على هذه المشكلة. كان الأمل هو العثور على مثل هذه الخوارزمية، مما سيجعل حل المعادلات الديوفانتية مسألة حوسبية بحتة. لكن ما تم اكتشافه كان العكس تمامًا.

استنادًا إلى أعمال مارتن ديفيس وهيلاري بوتنام وجوليا روبنسون، أثبت عالم الرياضيات الروسي يوري ماتياسيفيتش عام ١٩٧٠ أن وجود مسألة هيلبرت العاشرة هذه هو في حد ذاته مسألة، بمعنى أن العملية التي تسعى إليها غير موجودة. لا يمكن بناء آلة تجول أو برنامج رياضي لحل هذه المسألة في جميع الحالات الممكنة.

هذه النتيجة لها آثار عميقة. إنها تعني أنه توجد مسائل رياضية محددة بوضوح لا يمكن حلها بطريقة آلية. يمكننا أن نجد حلولًا لمعادلات ديوفانتية معينة، بل ويمكننا أن نثبت أن بعضها لا يملك حلولًا، لكن لا توجد طريقة واحدة تصلح للجميع. إن مشكلة تحديد قابلية حل هذه المعادلات هي معادلة مستحيلة الحل من منظور علم الحاسوب النظري. إنها تضع حدًا أساسيًا لما يمكن أن تفعله الخوارزميات، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم أخرى مثل مشكلة التوقف (Halting Problem) لآلان تورنغ، التي تثبت عدم وجود خوارزمية عامة لتحديد ما إذا كان أي برنامج حاسوبي سيتوقف في النهاية أم سيعمل إلى الأبد. إن إدراك أن مثل هذه المشكلة العامة هي معادلة مستحيلة الحل يعزز فهمنا للحدود المتأصلة في الحوسبة. إن التعامل مع أي معادلة مستحيلة الحل يتطلب منا تقدير هذه الحدود.

الآثار الفلسفية والمفاهيمية للمعادلة مستحيلة الحل

إن وجود المعادلة مستحيلة الحل يتجاوز كونه مجرد حقيقة رياضية؛ إنه يحمل تداعيات فلسفية ومفاهيمية عميقة غيرت نظرتنا إلى الرياضيات والمعرفة بشكل عام.

أولاً، لقد حطمت هذه الفكرة الصورة النمطية للرياضيات كأداة كلية القدرة لحل المشكلات. بدلاً من أن تكون مجموعة من الإجراءات التي تؤدي دائمًا إلى إجابات، كشفت الرياضيات عن نفسها كعلم يستكشف الهياكل، وبعض هذه الهياكل تفرض قيودًا لا يمكن التغلب عليها. إن الاعتراف بوجود المعادلة مستحيلة الحل لم يكن هزيمة للرياضيات، بل كان انتصارًا لنضجها وصدقها الفكري. لقد أظهرت أن الرياضيات قادرة على تحديد حدودها الخاصة بدقة ومنطقية لا تقبل الجدل.

ثانيًا، لقد أدت دراسة المعادلة مستحيلة الحل إلى إعادة تعريف معنى “الحل” نفسه. عندما ثبت أن المعادلة الخماسية مستحيلة الحل بالجذريات، لم يتوقف علماء الرياضيات عن دراستها. بل على العكس، أدى ذلك إلى تطوير أدوات جديدة وأكثر قوة، مثل الدوال الإهليلجية والنمطية، التي يمكن استخدامها للتعبير عن حلول هذه المعادلات. وبالمثل، في حين أننا لا نستطيع دائمًا تحديد وجود حلول للمعادلات الديوفانتية بشكل خوارزمي، يمكننا استخدام التحليل العددي لتقريب الحلول أو استخدام نظرية الأعداد المتقدمة لدراسة خصائصها. وهكذا، فإن مواجهة المعادلة مستحيلة الحل تدفعنا نحو ابتكار طرق بديلة لفهم المشكلة.

ثالثًا، يرتبط مفهوم المعادلة مستحيلة الحل ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم أوسع حول حدود المعرفة، كما يتضح في مبرهنات عدم الاكتمال لكورت غودل. أثبت غودل أنه في أي نظام منطقي متسق وقوي بما يكفي لوصف حساب الأعداد الصحيحة، ستوجد دائمًا عبارات صحيحة لا يمكن إثباتها داخل هذا النظام. هذا يشبه إلى حد كبير وجود المعادلة مستحيلة الحل؛ فكما توجد معادلات لا يمكن حلها بأدوات جبرية معينة، توجد حقائق رياضية لا يمكن الوصول إليها من خلال مجموعة معينة من البديهيات. كل هذه النتائج تشير إلى حقيقة أساسية: أي نظام صوري له حدود متأصلة.

في الختام، إن رحلة استكشاف المعادلة مستحيلة الحل هي قصة رائعة عن الفكر البشري. إنها رحلة بدأت بالبحث اليقيني عن إجابات وانتهت بفهم أعمق لطبيعة الأسئلة نفسها. من التناقضات البسيطة إلى الاستحالة الهيكلية العميقة في نظرية غالوا، وصولًا إلى الحدود الخوارزمية التي كشفت عنها مسألة هيلبرت العاشرة، يظل مفهوم المعادلة مستحيلة الحل تذكيرًا قويًا بأن أعظم الاكتشافات في العلم لا تأتي دائمًا من إيجاد الحلول، بل أحيانًا من إثبات عدم وجودها. كل معادلة مستحيلة الحل التي تم اكتشافها لم تكن نهاية الطريق، بل كانت بداية لفصل جديد وأكثر ثراءً في قصة الرياضيات. إن دراسة ما لا يمكن حله تعلمنا بقدر ما تعلمنا دراسة ما يمكن حله، مما يوسع آفاق معرفتنا ويجعلنا نقدر جمال وتعقيد الكون الرياضي. إن كل برهان يثبت أن معادلة ما هي معادلة مستحيلة الحل هو في حد ذاته حل لمشكلة أعمق بكثير. إنها شهادة على قوة العقل البشري في فهم حدوده الخاصة.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو التعريف الدقيق لمصطلح “المعادلة مستحيلة الحل” في الرياضيات؟

الإجابة: مصطلح “المعادلة مستحيلة الحل” ليس تعريفًا مطلقًا واحدًا، بل هو وصف يعتمد بشكل جوهري على السياق والقواعد المحددة. يمكن تصنيفه أكاديميًا إلى عدة مستويات:

- الاستحالة المنطقية: هذه هي أبسط صورة، حيث تؤدي المعادلة إلى تناقض مباشر، مثل

س = س + 1. هذه المعادلة مستحيلة الحل في أي نظام عددي لأنها تنتهك بديهيات الحساب الأساسية. - الاستحالة ضمن نطاق محدد: هنا، تكون المعادلة مستحيلة الحل فقط ضمن مجموعة عددية معينة. المثال الكلاسيكي هو

س² = -1، وهي معادلة مستحيلة الحل في مجموعة الأعداد الحقيقية (ℝ)، لكنها قابلة للحل تمامًا في مجموعة الأعداد المركبة (ℂ). هذا يوضح أن “الاستحالة” قد تكون نتيجة لقيود النظام الذي نعمل فيه، وليست خاصية متأصلة في المعادلة دائمًا. - الاستحالة الجبرية (الحل بالجذريات): هذا هو المعنى الأكثر شهرة تاريخيًا، ويتعلق بعدم وجود صيغة عامة تتضمن العمليات الحسابية الأساسية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) واستخراج الجذور لحل فئة معينة من المعادلات. برهان آبل-روفيني أثبت أن المعادلة الحدودية العامة من الدرجة الخامسة فما فوق هي معادلة مستحيلة الحل بهذا المعنى.

- الاستحالة الخوارزمية: هذا المفهوم الأكثر حداثة يتعلق بعدم وجود خوارزمية أو إجراء ميكانيكي عام يمكنه تحديد ما إذا كانت معادلة ما قابلة للحل أم لا. مسألة هيلبرت العاشرة أثبتت أن مشكلة تحديد وجود حلول صحيحة للمعادلات الديوفانتية هي معادلة مستحيلة الحل من منظور الحوسبة، أي أنها غير قابلة للقرار (Undecidable).

2. لماذا تعتبر المعادلة من الدرجة الخامسة “معادلة مستحيلة الحل” بينما يمكن حل المعادلات من الدرجات الأدنى؟

الإجابة: تكمن الإجابة في البنية التناظرية (Symmetry Structure) لجذور المعادلة، وهو ما كشفته نظرية غالوا. كل معادلة حدودية يمكن ربطها بكائن جبري يسمى “زمرة غالوا”، وهذه الزمرة تصف جميع الطرق التي يمكن بها تبديل جذور المعادلة مع الحفاظ على العلاقات الجبرية الأساسية بينها. أثبت غالوا أن المعادلة تكون قابلة للحل بالجذريات إذا وفقط إذا كانت زمرة غالوا الخاصة بها “قابلة للحل” (Solvable Group)، مما يعني أنه يمكن تفكيكها إلى سلسلة من المكونات الأبسط.

- الدرجات 2، 3، و 4: زمر غالوا المرتبطة بالمعادلات العامة من هذه الدرجات تمتلك خاصية “القابلية للحل”. بنيتها التناظرية بسيطة بما يكفي لتتوافق مع البنية الهرمية لعمليات استخراج الجذور.

- الدرجة 5 فما فوق: زمرة غالوا للمعادلة العامة من الدرجة الخامسة هي “زمرة التناظر على خمسة عناصر” (S₅). هذه الزمرة “بسيطة” بمعنى أنها لا يمكن تفكيكها إلى مكونات أبسط بالطريقة المطلوبة، وبالتالي فهي “غير قابلة للحل”. هذا التعقيد الهيكلي المتأصل هو السبب الجذري الذي يجعل المعادلة الخماسية العامة معادلة مستحيلة الحل بالجذريات. الأمر لا يتعلق بحجم الأرقام، بل بتعقيد التناظرات.

3. ما هو الدور الجوهري الذي لعبته نظرية غالوا في فهم “المعادلة مستحيلة الحل”؟

الإجابة: كان دور نظرية غالوا تحويليًا، حيث نقلت مشكلة حل المعادلات من عالم الحسابات والتلاعب الجبري إلى عالم الجبر المجرد ودراسة البنى. قبل غالوا، كانت محاولات حل المعادلة الخماسية عبارة عن بحث مضنٍ عن صيغة. أما غالوا، فقد قدم إطارًا مفاهيميًا للإجابة على سؤال أعمق: “ما الذي يجعل معادلة ما قابلة للحل أصلًا؟”.

لقد أنشأ جسرًا مباشرًا بين خصائص المعادلة (قابلية الحل بالجذور) وخصائص زمرتها (كونها قابلة للحل). هذا سمح له بتحويل مشكلة في نظرية المعادلات إلى مشكلة في نظرية الزمر. من خلال هذا التحويل، تمكن من تقديم معيار دقيق وقاطع لتحديد ما إذا كانت أي معادلة حدودية معينة هي معادلة مستحيلة الحل بالجذريات أم لا. الأهم من ذلك، أن نظريته لم تقدم مجرد “لا” كإجابة، بل قدمت “لماذا لا”، كاشفةً عن بنية رياضية عميقة لم تكن معروفة من قبل. وبهذا، لم تكن نظرية غالوا مجرد حل لمشكلة قديمة، بل كانت ولادة لفرع جديد وقوي في الرياضيات هو الجبر المجرد.

4. هل وصف معادلة بأنها “مستحيلة الحل” هو وصف مطلق أم نسبي؟

الإجابة: في معظم الحالات الهامة، هو وصف نسبي تمامًا. الاستحالة المطلقة تقتصر على المعادلات المتناقضة منطقيًا. أما الحالات الأخرى فتعتمد على عاملين رئيسيين:

- النظام العددي: كما ذكرنا، المعادلة

س² + 1 = 0هي معادلة مستحيلة الحل في الأعداد الحقيقية ولكنها قابلة للحل في الأعداد المركبة. هذا يوضح أن توسيع الأدوات الرياضية (النظام العددي) يمكن أن يحول الاستحالة إلى إمكانية. - أدوات الحل المسموح بها: استحالة حل المعادلة الخماسية هي استحالة “بالجذريات”. هذا لا يعني أنه لا يمكن إيجاد حلولها أو تقريبها. باستخدام أدوات أكثر تقدمًا مثل الدوال الإهليلجية أو الطرق العددية، يمكن التعبير عن حلولها بدقة متناهية. إذن، هي معادلة مستحيلة الحل فقط عند التقيد بمجموعة محددة من العمليات الجبرية.

لذلك، عند مواجهة ادعاء بأن معادلة ما هي معادلة مستحيلة الحل، يجب على الأكاديمي دائمًا أن يسأل: “مستحيلة الحل ضمن أي نظام عددي؟ وباستخدام أي مجموعة من الأدوات؟”.

5. هل لمفهوم “المعادلة مستحيلة الحل” أي تطبيقات أو آثار عملية خارج نطاق الرياضيات البحتة؟

الإجابة: نعم، وبشكل كبير ومدهش. على الرغم من أن المفهوم نشأ في الرياضيات البحتة، فإن آثاره تمتد إلى مجالات عملية للغاية، خاصة في علوم الحاسوب والهندسة:

- علوم الحاسوب النظرية: برهان عدم وجود خوارزمية لحل مسألة هيلبرت العاشرة هو حجر الزاوية في نظرية الحوسبة. إنه يضع حدودًا أساسية لما يمكن للحواسيب أن تفعله. هذا المفهوم، المعروف باسم “عدم القابلية للقرار” (Undecidability)، يؤثر على مجالات مثل التحقق من البرامج (إثبات أن البرنامج خالٍ من الأخطاء هو مشكلة غير قابلة للقرار بشكل عام) والذكاء الاصطناعي.

- التشفير (Cryptography): تعتمد العديد من أنظمة التشفير الحديثة على مسائل رياضية يُعتقد أنها “صعبة الحل” أو “مستحيلة الحل عمليًا”. على سبيل المثال، يعتمد تشفير RSA على صعوبة تحليل عدد كبير جدًا إلى عوامله الأولية. على الرغم من أن هذه ليست استحالة مطلقة، إلا أنها استحالة حسابية ضمن الموارد التكنولوجية الحالية، مما يجعلها معادلة مستحيلة الحل من الناحية العملية.

- نظرية التحكم والهندسة: في بعض أنظمة التحكم الديناميكية، يمكن أن يؤدي البحث عن حالات مستقرة أو مسارات مثالية إلى معادلات معقدة للغاية قد لا يكون لها حل تحليلي (صيغة مغلقة). الاعتراف بأن النظام قد يمثل معادلة مستحile الحل بهذا المعنى يدفع المهندسين إلى استخدام طرق المحاكاة والتحليل العددي لفهم سلوك النظام والتحكم فيه.

6. ما الفرق بين استحالة حل المعادلة الخماسية واستحالة حل مسألة هيلبرت العاشرة؟

الإجابة: هذا سؤال دقيق يسلط الضوء على نوعين مختلفين جذريًا من الاستحالة.

- استحالة المعادلة الخماسية (استحالة جبرية): تتعلق بـ “الصيغة”. إنها تقول إنه لا توجد صيغة جبرية عامة واحدة يمكنها التعبير عن حلول أي معادلة من الدرجة الخامسة باستخدام معاملاتها. ومع ذلك، يمكن حل معادلة خماسية معينة، ويمكن تقريب حلولها عدديًا. الاستحالة هنا تتعلق بوجود “آلة” جبرية عامة، وليس بوجود الحل نفسه. إنها معادلة مستحile الحل من حيث التمثيل بالصيغ.

- استحالة مسألة هيلبرت العاشرة (استحالة خوارزمية): تتعلق بـ “الإجراء”. إنها تقول إنه لا يوجد إجراء ميكانيكي عام أو برنامج حاسوبي واحد يمكنه أن يقرر لجميع المعادلات الديوفانتية ما إذا كانت تمتلك حلولًا أم لا. الاستحالة هنا أعمق بكثير؛ إنها ليست عن شكل الحل، بل عن إمكانية معرفة ما إذا كان هناك حل من الأساس بطريقة منهجية. إنها مشكلة “غير قابلة للقرار”، مما يجعلها معادلة مستحile الحل من حيث القدرة على اتخاذ قرار منهجي.

7. هل يقتصر مفهوم “المعادلة مستحيلة الحل” على المعادلات الجبرية الحدودية فقط؟

الإجابة: لا، المفهوم يظهر في العديد من فروع الرياضيات الأخرى. المعادلات الجبرية هي المثال التاريخي الأبرز، لكن الاستحالة يمكن أن تظهر في سياقات مختلفة:

- المعادلات التفاضلية: العديد من المعادلات التفاضلية، خاصة غير الخطية منها، لا تمتلك حلولًا يمكن التعبير عنها بدوال أولية (مثل كثيرات الحدود، الدوال الأسية، المثلثية، واللوغاريتمية). على سبيل المثال، المعادلة

y' = x² + y²ليس لها حل بصيغة مغلقة باستخدام الدوال الأساسية. تعتبر مثل هذه المعادلات معادلة مستحile الحل تحليليًا، مما يستلزم استخدام الطرق العددية أو النوعية لدراستها. - التكاملات: عملية إيجاد المشتقة العكسية (التكامل غير المحدود) يمكن النظر إليها كنوع من حل المعادلات. هناك العديد من الدوال البسيطة، مثل

e^(-x²)(دالة غاوس)، التي تكاملها لا يمكن التعبير عنه بدوال أولية. - المنطق الرياضي: كما أوضحت مبرهنات عدم الاكتمال لغودل، توجد في أي نظام رياضي قوي عبارات (يمكن اعتبارها “معادلات” منطقية) لا يمكن إثبات صحتها أو خطئها داخل النظام نفسه، مما يجعلها “غير قابلة للقرار” أو نوعًا من المعادلة مستحile الحل من منظور الإثبات.

8. كيف غيّر اكتشاف “المعادلة مستحيلة الحل” نظرة الفلاسفة وعلماء الرياضيات إلى طبيعة اليقين الرياضي؟

الإجابة: لقد كان تأثيرًا زلزاليًا. قبل هذه الاكتشافات، ساد الاعتقاد، المتأثر بالفلسفة العقلانية، بأن الرياضيات هي عالم من اليقين المطلق حيث يمكن حل أي مشكلة محددة جيدًا بالمثابرة والعبقرية. اكتشاف المعادلة مستحile الحل حطم هذه النظرة المثالية:

- تحديد الحدود: لقد أظهر أن الرياضيات ليست مجرد أداة حسابية، بل هي علم يمكنه إثبات حدوده الخاصة بشكل صارم. هذا النضج الفكري، أي القدرة على تحديد ما لا يمكن معرفته، أصبح علامة على قوة الرياضيات وليس ضعفها.

- التحول من الحساب إلى الهيكل: أجبر هذا الاكتشاف علماء الرياضيات على التحول من التركيز على إيجاد حلول رقمية إلى فهم الهياكل المجردة الكامنة. أصبحت أسئلة مثل “ما هي بنية هذه المشكلة؟” و”ما هي التناظرات التي تحكمها؟” أكثر أهمية من “ما هو الحل العددي؟”.

- تآكل اليقين المطلق: جنبًا إلى جنب مع اكتشاف الهندسات غير الإقليدية ومبرهنات غودل لاحقًا، ساهم مفهوم المعادلة مستحile الحل في تآكل فكرة وجود حقيقة رياضية واحدة مطلقة يمكن الوصول إليها بالكامل. بدلاً من ذلك، أصبح يُنظر إلى الرياضيات على أنها استكشاف للنتائج المنطقية لمجموعات مختلفة من البديهيات، ولكل منها حدودها وقدراتها.

9. إذا ثبت أن معادلة ما هي “معادلة مستحيلة الحل”، هل يعني ذلك توقف البحث الرياضي عنها تمامًا؟

الإجابة: على الإطلاق. في الواقع، غالبًا ما يحدث العكس تمامًا. إن إثبات أن معادلة ما هي معادلة مستحile الحل ضمن إطار معين يعمل كمحفز قوي لتطوير أطر جديدة وأكثر قوة.

- تطوير أدوات جديدة: استحالة حل المعادلة الخماسية بالجذريات لم تكن نهاية القصة؛ لقد كانت بداية لتطوير نظريات رياضية أعمق مثل الدوال الإهليلجية والدوال النمطية التي يمكنها التعبير عن حلولها.

- التركيز على الطرق البديلة: عندما يكون الحل التحليلي مستحيلًا، يركز البحث على جوانب أخرى. في المعادلات التفاضلية، يتم تطوير طرق عددية متطورة لتقريب الحلول بدقة، بالإضافة إلى التحليل النوعي الذي يصف سلوك الحلول (مثل الاستقرار والتذبذب) دون الحاجة إلى صيغة صريحة.

- فهم أعمق للمشكلة: إن معرفة أن المشكلة هي معادلة مستحile الحل تجبر الباحثين على فهم “لماذا” هي كذلك، وهذا الفهم غالبًا ما يكون أكثر قيمة من الحل العددي نفسه. إنه يكشف عن الهيكل الأساسي للمشكلة الرياضية.

10. هل لا يزال البحث في مجال “المعادلة مستحيلة الحل” نشطًا، أم أنه مجال مكتمل تم حسمه تاريخيًا؟

الإجابة: البحث في هذا المجال لا يزال نشطًا للغاية، لكنه تطور وانتقل إلى آفاق جديدة. بينما تم حسم المسائل التاريخية الكلاسيكية (مثل المعادلة الخماسية ومسألة هيلبرت العاشرة)، فإن روح البحث عن حدود الحلول مستمرة في مجالات متطورة:

- نظرية التعقيد الحسابي: بدلاً من السؤال عن الاستحالة المطلقة، يسأل الباحثون اليوم عن “الاستحالة العملية”. مشكلة “P مقابل NP” هي أشهر مثال على ذلك. إنها تسأل عما إذا كانت فئة معينة من المشاكل التي يمكن التحقق من حلولها بسرعة يمكن أيضًا حلها بسرعة. إذا كان P≠NP، فهذا يعني أن هناك فئة واسعة من المشاكل (NP-complete) هي معادلة مستحile الحل من الناحية العملية، حيث يتطلب حلها وقتًا ينمو بشكل أسي مع حجم المدخلات.

- الفيزياء الرياضية: في مجالات مثل ميكانيكا الكم ونظرية الأوتار، تظهر معادلات معقدة للغاية. تحديد ما إذا كانت هذه المعادلات قابلة للحل، وما هي الأدوات اللازمة لحلها، لا يزال مجالًا خصبًا للبحث.

- الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: إن تدريب الشبكات العصبية العميقة هو في جوهره حل لمشكلة تحسين (optimization) هائلة الأبعاد. فهم متى تكون هذه المشاكل قابلة للحل بكفاءة ومتى تصبح مستعصية هو سؤال بحثي مفتوح ومهم.

لذلك، فإن إرث المعادلة مستحile الحل يستمر في تشكيل حدود المعرفة، ليس فقط في الرياضيات البحتة، بل في طليعة العلوم الحاسوبية والفيزيائية.