الأبراج السماوية: رحلة عبر التاريخ وعلم الفلك والثقافات

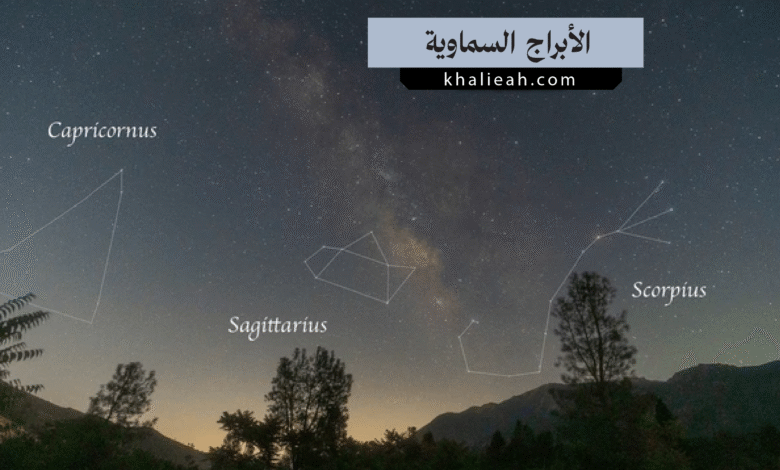

تمثل الأبراج السماوية (Celestial Constellations) فصلاً خالداً في سجل الحضارة الإنسانية، فهي ليست مجرد تجمعات نجمية لامعة تزين سماء الليل، بل هي نسيج معقد من العلم والأسطورة والثقافة والتاريخ. منذ أن رفع الإنسان عينيه إلى القبة السماوية، سعى جاهداً لفهم هذا الكون الشاسع وتنظيمه، فكانت الأبراج السماوية هي أداته الأولى لرسم خرائط السماء، وفهم دورات الزمن، وتخليد قصصه ومعتقداته. هذه المقالة الأكاديمية ستستعرض مفهوم الأبراج السماوية من منظور تاريخي وعلمي وثقافي، متتبعة رحلتها من كونها علامات إرشادية للمزارعين والبحارة القدماء إلى أن أصبحت نظاماً إحداثياً دقيقاً لعلماء الفلك في العصر الحديث، مع التمييز الواضح بين علم الفلك كعلم تجريبي والتنجيم كنظام اعتقادي.

الجذور التاريخية لـ “الأبراج السماوية” في الحضارات القديمة

يعود تاريخ تحديد ورسم الأبراج السماوية إلى فجر الحضارة المكتوبة. لقد كانت الحضارات القديمة، وخاصة تلك التي اعتمدت على الزراعة، في حاجة ماسة إلى تقويم دقيق لتحديد أوقات الزراعة والحصاد. كانت السماء، بحركتها الدورية المنتظمة، هي الساعة والتقويم الكوني الذي لا يخطئ.

في بلاد ما بين النهرين، وضع السومريون والبابليون حوالي عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد الأسس الأولى لما نعرفه اليوم بدائرة البروج. لقد لاحظوا أن الشمس والقمر والكواكب تتحرك عبر شريط ضيق ومحدد من السماء، وقاموا بتقسيم هذا الشريط إلى ١٢ قسماً، كل قسم تشغله مجموعة نجمية مميزة. هذه المجموعة الأولى من الأبراج السماوية لم تكن مجرد علامات فلكية، بل ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بآلهتهم وأساطيرهم. كانت هذه الأبراج السماوية البابلية، مثل برج الثور (Taurus) والأسد (Leo) والعقرب (Scorpius)، هي النواة التي تطور منها نظام البروج الغربي لاحقاً. إن فهم البابليين العميق لحركة الأجرام ضمن هذه الأبراج السماوية مكنهم من تطوير قدرات تنبؤية مذهلة لحركات الكواكب والخسوف والكسوف، وهو ما شكل أساس علم الفلك الرياضي.

أما في مصر القديمة، فقد طورت حضارتهم نظاماً خاصاً بهم من الأبراج السماوية ارتبط ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل ودورات الفيضان السنوية التي كانت شريان الحياة لمصر. كان ظهور نجم الشعرى اليمانية (Sirius)، ألمع نجوم السماء، قبل شروق الشمس مباشرة (ما يعرف بالشروق الاحتراقي)، إيذاناً ببدء فيضان النيل. كما ربطوا العديد من الأبراج السماوية بآلهتهم، مثل مجموعة نجوم الجبار (Orion) التي كانوا يربطونها بالإله أوزوريس. لم تكن الأبراج السماوية المصرية مجرد أدوات زراعية، بل كانت جزءاً لا يتجزأ من معتقداتهم حول الحياة والموت والخلود، حيث كانت تزين أسقف المقابر والمعابد كدليل للمتوفى في رحلته إلى العالم الآخر.

وعندما انتقلت المعرفة الفلكية إلى اليونان القديمة، أضافوا إليها بُعداً جديداً من الأساطير السردية الغنية. تبنى الإغريق العديد من الأبراج السماوية البابلية وأعادوا تسميتها ونسجوا حولها قصص أبطالهم وآلهتهم. على سبيل المثال، مجموعة الأبراج السماوية المرتبطة بأسطورة بيرسيوس وأندروميدا، والتي تضم كوكبات ذات الكرسي (Cassiopeia)، والملتهب (Cepheus)، والمرأة المسلسلة (Andromeda)، والحوت (Pisces)، وفرساوس (Perseus)، تشكل قصة درامية متكاملة في سماء الشمال. يُعد عمل الفلكي اليوناني بطليموس في القرن الثاني الميلادي، وخاصة كتابه “المجسطي” (Almagest)، حجر الزاوية في تاريخ الأبراج السماوية الغربية. قام بطليموس بتوثيق وفهرسة ٤٨ من الأبراج السماوية، واصفاً مواقع نجومها الرئيسية وواضعاً نظاماً لتحديد لمعانها. ظلت قائمة بطليموس لـ الأبراج السماوية هي المرجع القياسي في علم الفلك لأكثر من ١٥٠٠ عام.

دور الحضارة الإسلامية في الحفاظ على علم الأبراج السماوية وتطويره

بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، انتقل مركز الثقل العلمي إلى العالم الإسلامي. لعب العلماء العرب والمسلمون خلال العصر الذهبي للإسلام دوراً محورياً لا يقدر بثمن في الحفاظ على المعرفة اليونانية وتطويرها. قاموا بترجمة أعمال بطليموس وغيره من العلماء اليونانيين إلى العربية، مما أنقذها من الضياع. لم يكتفِ العلماء المسلمون بالترجمة، بل أجروا أرصاداً فلكية دقيقة ومستمرة من مراصدهم المتقدمة في بغداد ودمشق والقاهرة وسمرقند.

قاموا بتصحيح العديد من الأخطاء في قوائم بطليموس النجمية وأضافوا نجوماً جديدة. ومن أبرز إسهاماتهم هو تسمية العديد من النجوم الساطعة بأسمائها العربية التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم في علم الفلك العالمي، مثل “الدبران” (Aldebaran)، و”الغول” (Algol)، و”منكب الجوزاء” (Betelgeuse)، و”النسر الواقع” (Vega). هذه الأسماء هي شهادة حية على التأثير العميق للحضارة الإسلامية على علم الفلك. كتاب “صور الكواكب الثابتة” للفلكي عبد الرحمن الصوفي، الذي كتب في القرن العاشر الميلادي، يعتبر تحفة فنية وعلمية، حيث قدم وصفاً ورسومات دقيقة لـ ٤٨ من الأبراج السماوية التي وثقها بطليموس، مع تصحيحات لمواقع النجوم ولمعانها بناءً على أرصاده الخاصة. إن هذا العمل الدقيق يوضح المنهجية العلمية التي اتبعها العلماء المسلمون في دراستهم لـ الأبراج السماوية. إن الفهم العميق لـ الأبراج السماوية كان ضرورياً أيضاً للمسلمين لتحديد اتجاه القبلة (اتجاه مكة) بدقة من أي مكان في العالم، ولتحديد أوقات الصلاة، مما جعل علم الفلك ذا أهمية دينية وعملية قصوى.

المفهوم العلمي الحديث لـ “الأبراج السماوية”

مع بزوغ فجر عصر النهضة والثورة العلمية في أوروبا، بدأ فهم الأبراج السماوية بالتحول من مجرد أشكال أسطورية إلى مفهوم علمي أكثر دقة. أدرك علماء الفلك مثل كوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن أن النجوم ليست مجرد نقاط ضوئية مثبتة على كرة بلورية، بل هي شموس بعيدة، وأن الأرض ليست مركز الكون.

من منظور علم الفلك الحديث، فإن الأبراج السماوية هي في الأساس مناطق محددة رسمياً على القبة السماوية. النجوم التي تبدو وكأنها تشكل نمطاً معيناً في إحدى الأبراج السماوية هي في الحقيقة مجرد وهم بصري ناتج عن منظورنا من كوكب الأرض. هذه النجوم غالباً ما تكون متباعدة عن بعضها البعض بمسافات شاسعة تقدر بآلاف السنين الضوئية، ولا يربطها أي ارتباط فيزيائي حقيقي. على سبيل المثال، نجوم كوكبة الجبار (Orion) التي تبدو قريبة من بعضها، تتراوح المسافة بينها وبين الأرض من بضع مئات إلى آلاف السنين الضوئية. إنها مجرد مصادفة في خط الرؤية تجعلها تبدو وكأنها تشكل هذا النمط المميز لأحد أشهر الأبراج السماوية.

في عام ١٩٢٢، تبنى الاتحاد الفلكي الدولي (International Astronomical Union – IAU) قائمة رسمية تضم ٨٨ من الأبراج السماوية تغطي القبة السماوية بأكملها، شمالاً وجنوباً. تم تحديد حدود دقيقة وواضحة لكل كوكبة، أشبه بالحدود بين الدول على خريطة العالم. هذا التقسيم الرسمي لم يعد يعتمد على الأشكال الأسطورية، بل أصبح نظاماً إحداثياً دقيقاً. اليوم، عندما يقول عالم فلك إن مجرة أو سديماً يقع في “كوكبة المرأة المسلسلة”، فهو لا يعني أنه جزء من الشكل الأسطوري، بل يعني أنه يقع ضمن الحدود المعينة لتلك المنطقة من السماء. هذا النظام الموحد لـ الأبراج السماوية ضروري لتصنيف وتحديد مواقع الأجرام السماوية الجديدة التي يتم اكتشافها باستمرار، مثل النجوم المتغيرة، والمستعرات العظمى، والمجرات البعيدة. لذا، فإن الأبراج السماوية لا تزال أداة عملية لا غنى عنها في علم الفلك الحديث.

دائرة البروج: الشريط السماوي للأبراج الأكثر شهرة

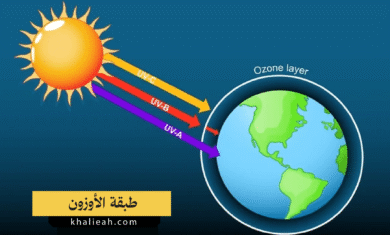

تحظى مجموعة محددة من الأبراج السماوية بأكبر قدر من الشهرة والاهتمام الشعبي، وهي تلك التي تشكل دائرة البروج (Zodiac). دائرة البروج هي الشريط السماوي الذي تتحرك فيه الشمس ظاهرياً على مدار العام من منظورنا على الأرض. هذا المسار الظاهري للشمس يسمى “مسار الشمس” (Ecliptic). وبسبب ميل محور دوران الأرض، يمر هذا المسار عبر ١٣ كوكبة فلكية.

هذه الأبراج السماوية الثلاثة عشر هي: الحوت (Pisces)، الحمل (Aries)، الثور (Taurus)، التوأمان (Gemini)، السرطان (Cancer)، الأسد (Leo)، العذراء (Virgo)، الميزان (Libra)، العقرب (Scorpius)، الحواء أو حامل الثعبان (Ophiuchus)، الرامي (Sagittarius)، الجدي (Capricornus)، والدلو (Aquarius). من المهم ملاحظة أن الاتحاد الفلكي الدولي يدرج كوكبة “الحواء” (Ophiuchus) كواحدة من الأبراج السماوية التي يمر بها مسار الشمس، على الرغم من أن علم التنجيم التقليدي يتجاهلها ويقتصر على ١٢ برجاً فقط.

هناك فرق جوهري يجب توضيحه بين “البرج” الفلكي (الذي هو كوكبة حقيقية من النجوم) و”البرج” في علم التنجيم (Astrology). بسبب ظاهرة تسمى “مبادرة الاعتدالين” (Precession of the Equinoxes)، وهي تذبذب بطيء لمحور دوران الأرض على مدى دورة تبلغ حوالي ٢٦,٠٠٠ عام، فإن مواقع الأبراج السماوية في السماء قد تغيرت ببطء بالنسبة للتقويم. هذا يعني أن التواريخ التي حددها المنجمون القدماء لكل برج لم تعد تتوافق مع الموقع الفعلي للشمس في تلك الأبراج السماوية. على سبيل المثال، عندما يقول المنجم إن الشمس في “برج الحمل”، فإنها من منظور فلكي تكون في الواقع في كوكبة “الحوت”. هذا الانفصال بين الكوكبات الفلكية والعلامات التنجيمية هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل علم الفلك يرفض أسس علم التنجيم. إن الأبراج السماوية في دائرة البروج هي مناطق سماوية حقيقية، بينما علامات التنجيم هي أقسام حسابية رمزية ثابتة لا تتغير مع حركة السماء الفعلية.

الأبراج السماوية كأدوات عملية عبر التاريخ

بعيداً عن الأساطير والتنجيم، لعبت الأبراج السماوية أدواراً عملية حيوية في تطور الحضارة الإنسانية. كان أحد أهم هذه الأدوار هو الملاحة. لآلاف السنين، قبل اختراع البوصلة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، كان البحارة والمستكشفون يعتمدون بشكل كلي على النجوم لتحديد اتجاههم في البحار المفتوحة والصحاري الشاسعة.

في نصف الكرة الشمالي، كان نجم الشمال “بولاريس” (Polaris)، وهو ألمع نجم في كوكبة الدب الأصغر (Ursa Minor)، هو المنارة السماوية التي لا غنى عنها. يقع هذا النجم تقريباً فوق القطب الشمالي للأرض، مما يجعله يبدو ثابتاً في السماء بينما تدور جميع النجوم الأخرى حوله. من خلال تحديد موقع نجم الشمال، يمكن للملاحين تحديد اتجاه الشمال بدقة، وبالتالي تحديد بقية الاتجاهات. يمكن العثور على نجم الشمال بسهولة باستخدام “المؤشرين” في كوكبة الدب الأكبر (Ursa Major) المجاورة، وهي واحدة من أشهر الأبراج السماوية في الشمال.

في نصف الكرة الجنوبي، حيث لا يكون نجم الشمال مرئياً، كانت كوكبة “صليب الجنوب” (Crux) هي المرشد الرئيسي. هذه الكوكبة الصغيرة والمميزة، المكونة من أربعة نجوم ساطعة، تشير ذراعها الطويلة تقريباً نحو القطب السماوي الجنوبي. لقد كانت معرفة هذه الأبراج السماوية الملاحية مسألة حياة أو موت للمستكشفين مثل ماجلان والكابتن كوك.

بالإضافة إلى الملاحة، كانت الأبراج السماوية تقويماً زراعياً فعالاً. كان المزارعون القدماء يراقبون ظهور واختفاء الأبراج السماوية معينة في أوقات مختلفة من الليل وعلى مدار العام لتحديد أفضل الأوقات للزراعة والري والحصاد. على سبيل المثال، كان ظهور كوكبة الثور في سماء المساء يعني اقتراب الربيع في نصف الكرة الشمالي. إن فهم دورات الأبراج السماوية كان أساس استقرار المجتمعات الزراعية القديمة وأمنها الغذائي.

الأهمية الثقافية والأدبية لـ “الأبراج السماوية”

تتجاوز أهمية الأبراج السماوية حدود العلم والتطبيق العملي لتصل إلى عمق الوجدان الثقافي والأدبي للبشرية. لقد كانت السماء بمثابة لوحة قماشية كونية رسمت عليها الحضارات قصصها وقيمها ومخاوفها وآمالها. الأساطير المرتبطة بـ الأبراج السماوية ليست مجرد حكايات مسلية، بل هي كبسولات ثقافية تنقل الحكمة والأخلاق من جيل إلى جيل.

قصة الجبار (Orion) الصياد المغرور الذي وضعته الآلهة في السماء ليطارده العقرب (Scorpius) إلى الأبد، هي تذكير دائم بعواقب الغرور. وعندما تظهر إحدى هاتين الكوكبتين في الأفق، تكون الأخرى قد غربت، في مطاردة أبدية ترويها السماء كل ليلة. هذه الدراما الكونية المرتبطة بـ الأبراج السماوية كانت وسيلة فعالة لتعليم الدروس الأخلاقية.

لقد ألهمت الأبراج السماوية عدداً لا يحصى من الأعمال الأدبية والفنية عبر العصور. من قصائد هوميروس وهسيود في اليونان القديمة، إلى مسرحيات شكسبير الذي أشار مراراً إلى تأثير النجوم، وصولاً إلى الشعر العربي الذي تغنى بجمال الثريا والجوزاء. إن حضور الأبراج السماوية في الأدب والفن يعكس مدى عمق ارتباط الإنسان بالسماء ورغبته في إيجاد معنى ومكان له في هذا الكون الفسيح. حتى في الثقافات التي لم تتأثر بالتقاليد البابلية-اليونانية، مثل الثقافات الصينية والأمريكية الأصلية والأسترالية، نجد أنظمة غنية ومعقدة من الأبراج السماوية الخاصة بها، ولكل منها أساطيرها وتفسيراتها الفريدة، مما يثبت أن النظر إلى السماء وتنظيمها في أنماط ذات معنى هو دافع إنساني عالمي.

التمييز الحاسم بين علم الفلك والتنجيم

في أي نقاش أكاديمي حول الأبراج السماوية، من الضروري وضع خط فاصل واضح بين علم الفلك (Astronomy) والتنجيم (Astrology). علم الفلك هو العلم الذي يدرس الأجرام السماوية والكون باستخدام المنهج العلمي القائم على الملاحظة والقياس والتجريب وتكوين النظريات التي يمكن اختبارها ودحضها. يستخدم علماء الفلك الأبراج السماوية كأداة لتحديد المواقع ورسم خرائط السماء، تماماً كما يستخدم الجغرافيون خطوط الطول والعرض على الأرض.

أما التنجيم، فهو نظام من المعتقدات والممارسات التي تدعي وجود علاقة تأثيرية بين مواقع وحركات الأجرام السماوية ضمن الأبراج السماوية وبين شخصيات وأقدار البشر على الأرض. على الرغم من أن التنجيم وعلم الفلك يشتركان في أصول تاريخية واحدة، إلا أنهما انفصلا تماماً مع ظهور المنهج العلمي.

يرفض المجتمع العلمي بالإجماع التنجيم ويعتبره علماً زائفاً (Pseudoscience) لعدة أسباب جوهرية:

١. غياب الآلية الفيزيائية: لا يوجد أي قوة فيزيائية معروفة (مثل الجاذبية أو الكهرومغناطيسية) يمكن من خلالها لكوكب أو نجم بعيد أن يؤثر بشكل انتقائي ومحدد على شخصية فرد أو مصيره. إن تأثير جاذبية الطبيب الذي يولد الطفل أكبر بكثير من تأثير كوكب المريخ.

٢. مشكلة مبادرة الاعتدالين: كما ذكرنا سابقاً، لم يعد نظام الأبراج التنجيمي يتوافق مع مواقع الأبراج السماوية الفلكية الفعلية، مما يقوض أساس الادعاء بأن موقع الشمس في “برج” معين عند الولادة له أي دلالة.

٣. عدم القابلية للدحض والفشل في الاختبارات: لقد فشلت ادعاءات التنجيم مراراً وتكراراً في كل اختبار علمي محكم تم إجراؤه. لا تظهر أي علاقة إحصائية بين السمات الشخصية ومواقع الأبراج السماوية عند الولادة.

لذلك، فإن دراسة الأبراج السماوية من منظور علمي هي دراسة لتاريخ الفكر البشري، وأداة عملية لعلم الفلك الحديث، ومصدر للإلهام الثقافي. أما الاعتقاد بأن هذه الأنماط النجمية البعيدة تملي علينا حياتنا فهو أمر يقع خارج نطاق العلم.

خاتمة: الإرث الخالد للأبراج السماوية

في ختام هذه الرحلة المعرفية، يتضح أن الأبراج السماوية تمثل أكثر من مجرد تجمعات عشوائية للنجوم. إنها مرآة تعكس سعي البشرية الدؤوب نحو المعرفة والنظام والمعنى. لقد تطورت نظرتنا إلى الأبراج السماوية بشكل جذري، من كونها مساكن للآلهة ومؤشرات إلهية في العصور القديمة، إلى أن أصبحت اليوم حدوداً معينة بدقة على خريطة الكون يستخدمها علماء الفلك لتحديد مواقع أبعد المجرات.

لقد خدمت الأبراج السماوية كتقويم، وبوصلة، وكتاب قصص، ومصدر إلهام فني. وعلى الرغم من أن العلم قد أزال الغموض الأسطوري عنها، إلا أنه لم يقلل من روعتها وجمالها. فعندما ننظر اليوم إلى كوكبة الجبار في ليلة شتوية صافية، فإننا لا نرى مجرد صياد أسطوري، بل نرى أيضاً محضنة نجمية هائلة (سديم الجبار) حيث تولد شموس جديدة، ونرى نجوماً عملاقة حمراء مثل منكب الجوزاء على وشك إنهاء حياتها في انفجار مستعر أعظم. إن فهمنا العلمي العميق لماهية الأبراج السماوية يضيف بعداً جديداً من الرهبة والجمال إلى إرثها التاريخي الغني. ستبقى الأبراج السماوية جزءاً لا يتجزأ من علاقتنا بالكون، جسراً يربط بين ماضينا الأسطوري ومستقبلنا العلمي، ورمزاً لقدرة العقل البشري على فرض النظام وفهم الفوضى الظاهرة للكون الشاسع.

الأسئلة الشائعة

١- ما هو التعريف العلمي الدقيق لـ “الأبراج السماوية”؟

الإجابة: من منظور علم الفلك الحديث، “الأبراج السماوية” (Celestial Constellations) هي مناطق محددة رسمياً على القبة السماوية. في عام ١٩٣٠، قام الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) بتقسيم كامل السماء إلى ٨٨ منطقة غير متداخلة، لكل منها حدود دقيقة وواضحة، على غرار تقسيم خريطة العالم إلى دول. وبالتالي، فإن أي جرم سماوي، سواء كان نجماً، سديماً، أو مجرة، يقع ضمن حدود إحدى هذه الأبراج السماوية الـ ٨٨. هذا التعريف يتجاوز المفهوم التقليدي للبرج على أنه مجرد نمط أو شكل مكون من النجوم الساطعة. فالشكل النجمي المميز (يسمى النجمية أو Asterism) هو مجرد جزء من البرج السماوي الأوسع الذي يحمل اسمه. على سبيل المثال، “بنات نعش الكبرى” أو “المغرفة الكبرى” هي نجمية شهيرة، لكنها جزء فقط من البرج السماوي الرسمي الأكبر المعروف باسم “الدب الأكبر” (Ursa Major).

٢- هل النجوم في نفس البرج السماوي متقاربة فعلياً في الفضاء؟

الإجابة: لا، في الغالبية العظمى من الحالات، النجوم التي تشكل نمطاً مرئياً لأحد الأبراج السماوية ليست متقاربة فيزيائياً في الفضاء ثلاثي الأبعاد. إن هذا النمط هو مجرد وهم بصري ناتج عن منظورنا من كوكب الأرض. هذه النجوم تكون متباعدة عن بعضها بمسافات شاسعة تقدر بمئات أو آلاف السنين الضوئية، وكل ما يجمعها هو وقوعها مصادفةً على نفس خط الرؤية تقريباً. مثال كلاسيكي هو كوكبة الجبار (Orion)؛ فنجم “منكب الجوزاء” (Betelgeuse) يبعد عنا حوالي ٥٥٠ سنة ضوئية، بينما نجم “رجل الجبار” (Rigel) في نفس الكوكبة يبعد حوالي ٨٦٠ سنة ضوئية. هذا التباين الهائل في المسافات يثبت أن الأبراج السماوية هي تجمعات ظاهرية وليست تكتلات نجمية حقيقية.

٣- لماذا يوجد ٨٨ برجاً سماوياً معتمداً رسمياً؟

الإجابة: تم اعتماد العدد ٨٨ رسمياً من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) بين عامي ١٩٢٢ و ١٩٣٠ بهدف توحيد وتنظيم خريطة السماء بأكملها للاستخدام العلمي العالمي. تاريخياً، كانت الحضارات المختلفة تحدد الأبراج السماوية بشكل مستقل، مما أدى إلى وجود قوائم وأنظمة متعددة. القائمة التقليدية الغربية، الموروثة عن بطليموس، كانت تضم ٤٨ برجاً تغطي السماء المرئية من اليونان. مع بدء عصر الاستكشافات البحرية الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أصبح المستكشفون وعلماء الفلك يرون أجزاء جديدة من السماء الجنوبية لم تكن معروفة لبطليموس، فقاموا بتحديد ورسم الأبراج السماوية جديدة (مثل كوكبة صليب الجنوب والطوقان). قام الاتحاد الفلكي الدولي بدمج هذه القوائم، وتنقيحها، ورسم حدود واضحة لكل منها لتغطية القبة السماوية بأكملها دون فجوات أو تداخل، مما أدى إلى القائمة النهائية المكونة من ٨٨ برجاً سماوياً.

٤- ما الفرق الجوهري بين الأبراج السماوية الفلكية وأبراج التنجيم؟

الإجابة: الفرق جوهري ويكمن في المنهج والواقع الفيزيائي. الأبراج السماوية الفلكية هي مناطق حقيقية ومرصودة في السماء، ذات أحجام مختلفة وحدود معينة بدقة من قبل الاتحاد الفلكي الدولي. أما “أبراج” التنجيم (Astrological Signs) فهي عبارة عن ١٢ قسماً متساوياً (كل قسم ٣٠ درجة) من مسار الشمس الظاهري (دائرة البروج)، وهي أقسام رمزية حسابية تم تحديدها قبل أكثر من ٢٠٠٠ عام. بسبب ظاهرة “مبادرة الاعتدالين”، وهي تذبذب بطيء لمحور الأرض، انزاحت مواقع الأبراج السماوية الفعلية بالنسبة لهذه الأقسام التنجيمية الثابتة. نتيجة لذلك، عندما تقول الشمس في “برج الحمل” التنجيمي (من ٢١ مارس إلى ١٩ أبريل)، فإنها فلكياً تكون في الواقع ضمن حدود كوكبة “الحوت”. علم الفلك يدرس هذه الكوكبات كأجسام وظواهر فيزيائية، بينما التنجيم هو نظام اعتقادي ينسب لهذه الأقسام الرمزية تأثيراً على حياة البشر، وهو ادعاء لا تدعمه أي أدلة علمية.

٥- ما هي دائرة البروج، ولماذا تتضمن كوكبة “الحواء” التي يتجاهلها التنجيم؟

الإجابة: دائرة البروج (Zodiac) هي المنطقة من السماء التي يظهر فيها المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب. من منظور فلكي دقيق، يمر مسار الشمس السنوي عبر حدود ١٣ برجاً سماوياً معتمداً من الاتحاد الفلكي الدولي، وليس ١٢ فقط. هذه الأبراج السماوية هي: الحوت، الحمل، الثور، التوأمان، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، الحواء (Ophiuchus)، الرامي، الجدي، والدلو. يتجاهل علم التنجيم التقليدي كوكبة “الحواء” لأن نظامه تأسس على تقسيم رمزي للسماء إلى ١٢ قسماً متساوياً لأسباب حسابية ورمزية، وليس بناءً على الرصد الفلكي الدقيق للحدود الفعلية لـ الأبراج السماوية. تقضي الشمس حوالي ١٨ يوماً في عبور كوكبة الحواء (من ٣٠ نوفمبر إلى ١٧ ديسمبر)، وهي فترة أطول من الفترة التي تقضيها في كوكبة العقرب المجاورة (حوالي ٧ أيام فقط)، مما يوضح الانفصال بين الواقع الفلكي والنظام التنجيمي.

٦- كيف استخدمت الحضارات القديمة الأبراج السماوية في الملاحة والزراعة؟

الإجابة: كانت الأبراج السماوية أدوات عملية حيوية قبل التكنولوجيا الحديثة. في الملاحة، اعتمد البحارة على مواقع النجوم والكوكبات لتحديد الاتجاهات. في نصف الكرة الشمالي، كان نجم الشمال (Polaris)، الذي يقع في كوكبة الدب الأصغر، بمثابة مرساة سماوية لتحديد اتجاه الشمال بدقة. أما في الجنوب، فكانت كوكبة “صليب الجنوب” (Crux) تستخدم لتحديد اتجاه القطب السماوي الجنوبي. أما في الزراعة، فكانت السماء تقويماً طبيعياً. راقب المزارعون الشروق الاحتراقي (الظهور الأول لنجم أو كوكبة قبل شروق الشمس مباشرة بعد فترة من الغياب) لـ الأبراج السماوية معينة لتحديد أوقات المواسم الزراعية. على سبيل المثال، كان الشروق الاحتراقي لنجم الشعرى اليمانية (Sirius) في مصر القديمة مرتبطاً ببدء فيضان النيل، وهو الحدث الأهم في التقويم الزراعي المصري.

٧- ما هو دور الحضارة الإسلامية في تطور علم الأبراج السماوية؟

الإجابة: لعب العلماء في الحضارة الإسلامية خلال عصرها الذهبي دوراً محورياً في الحفاظ على المعرفة الفلكية اليونانية وتطويرها. قاموا بترجمة أعمال بطليموس، مثل كتاب “المجسطي”، إلى العربية، مما أنقذها من الضياع. لم يكتفوا بالنقل، بل أجروا أرصاداً دقيقة، وصححوا العديد من بيانات بطليموس حول مواقع النجوم ولمعانها، وأضافوا نجوماً جديدة إلى الفهارس. من أبرز الإسهامات كتاب “صور الكواكب الثابتة” لعبد الرحمن الصوفي، الذي قدم رسوماً دقيقة لـ الأبراج السماوية وقائمة محدثة للنجوم. كما أن العديد من أسماء النجوم الساطعة المستخدمة عالمياً اليوم هي ذات أصل عربي (مثل الدبران، النسر الواقع، منكب الجوزاء)، مما يعكس التأثير العميق للمنهجية العلمية التي اتبعها الفلكيون المسلمون في دراسة الأبراج السماوية.

٨- هل لا يزال علماء الفلك يستخدمون الأبراج السماوية في العصر الحديث؟

الإجابة: نعم، ولكن بطريقة مختلفة تماماً عن استخداماتها القديمة. لم يعد علماء الفلك يستخدمون الأبراج السماوية للملاحة أو التنجيم، بل يستخدمونها كنظام إحداثي أساسي ومريح لتحديد مواقع الأجرام في السماء. إن وجود ٨٨ منطقة محددة بدقة يسهل على علماء الفلك حول العالم التواصل وتحديد موقع أي جرم سماوي جديد أو ظاهرة فلكية. فعندما يتم اكتشاف مستعر أعظم أو مجرة بعيدة، يتم تسميتها والإشارة إلى موقعها بناءً على البرج السماوي الذي تقع ضمن حدوده. لذا، تعمل الأبراج السماوية اليوم كـ “عناوين” أو “أحياء” سماوية في الخريطة الكونية، وهي أداة تصنيف لا غنى عنها في علم الفلك الحديث.

٩- هل الأبراج السماوية هي نفسها في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي؟

الإجابة: لا، السماء المرئية تختلف بشكل كبير اعتماداً على خط عرض الراصد. الراصدون في نصف الكرة الشمالي يرون مجموعة من الأبراج السماوية لا يمكن رؤيتها من خطوط العرض الجنوبية، والعكس صحيح. على سبيل المثال، كوكبة الدب الأكبر والدب الأصغر وذات الكرسي هي كوكبات بارزة في الشمال، بينما كوكبات مثل صليب الجنوب والطوقان والجؤجؤ هي من معالم سماء الجنوب. هناك أيضاً الكوكبات التي تقع بالقرب من خط الاستواء السماوي (مثل الجبار والحوت والعذراء)، والتي يمكن رؤيتها من كلا نصفي الكرة الأرضية، ولكنها تظهر مقلوبة أو في اتجاهات مختلفة. هذا التغير في السماء المرئية كان أحد الأدلة المبكرة التي استخدمها الفلاسفة القدماء لإثبات كروية الأرض.

١٠- لماذا ترتبط معظم الأبراج السماوية الشمالية المعروفة بالأساطير اليونانية؟

الإجابة: يعود هذا الارتباط إلى التأثير التاريخي الهائل للحضارة اليونانية، ومن بعدها الرومانية، على تطور علم الفلك الغربي. قام الفلكي اليوناني بطليموس في القرن الثاني الميلادي بتوثيق ٤٨ برجاً سماوياً في كتابه الشهير “المجسطي”. هذه القائمة، التي تبناها الإغريق بشكل كبير من البابليين وأعادوا تفسيرها ضمن إطارهم الأسطوري، أصبحت المرجع القياسي في أوروبا والعالم الإسلامي لأكثر من ١٥٠٠ عام. وعندما بدأ الاتحاد الفلكي الدولي عملية توحيد أسماء وحدود الأبراج السماوية في القرن العشرين، اعتمد بشكل كبير على هذا الإرث التاريخي للكوكبات الشمالية، بينما أعطى للكوكبات الجنوبية التي تم اكتشافها لاحقاً أسماء لاتينية ترتبط بأدوات علمية أو حيوانات غريبة، بدلاً من الأساطير.