علم الأحياء: الأسس والفروع والأفق البحثي

مقدمة إلى العلم ودوره

يُعنى علم الأحياء بفهم الظواهر التي تجعل الكائنات الحية حية: من تركيبها الجزيئي ووظائف خلاياها إلى تطورها عبر الزمن وتفاعلاتها ضمن النظم البيئية. بهذا المعنى، يشكّل علم الأحياء حلقة وصل بين الكيمياء والفيزياء من جهة، والعلوم الاجتماعية والصحية من جهة أخرى، لأنه يفسّر السلوك الحيوي من المستوى الذري حتى المجتمعي. عبر تاريخه، تطوّر علم الأحياء من وصفٍ وصفيّ للكائنات والتشريح التقليدي إلى علمٍ تجريبي يعتمد أدوات كمية ونماذج رياضية وخوارزميات حاسوبية. وفي القرن الحادي والعشرين، بات علم الأحياء محركاً للابتكار في الطب والزراعة والطاقة والبيئة، عبر تطبيقاته في البيوتكنولوجيا (Biotechnology) والطب الدقيق (Precision Medicine) والهندسة الحيوية (Bioengineering).

في الوقت الراهن، تفرض التحديات العالمية—مثل فقدان التنوع الحيوي، وتغير المناخ، والأمراض الناشئة—أسئلة بحثية عميقة لا يمكن الإجابة عنها إلا عبر توظيف مناهج متعددة التخصصات. هنا يبرز دور علم الأحياء في إنتاج معرفة قابلة للاختبار والتطبيق، تسهم في صياغة سياسات عامة قائمة على الأدلة، وتمكين حلول مبتكرة للمشكلات الصحية والبيئية. كما أن التقدم في أدوات القياس عالية الإنتاجية—مثل تسلسل الجينوم (Genome Sequencing) والتصوير فائق الدقة—يُعيد تشكيل أسئلة علم الأحياء ويتيح مقاربة نظم الحياة كوحدات مركبة تتسم بالتعقيد والتكيّف.

الأسس الفلسفية والمنهج العلمي

يقوم البحث في هذا المجال على افتراضات إبستمولوجية محددة: أن الظواهر الحيوية قابلة للتفسير عبر أسباب طبيعية، وأنها تخضع لأنماط انتظام يمكن اكتشافها بالتجربة والتحليل. في هذا السياق، يلتزم علم الأحياء بمنهج فرضي-استنباطي، يبدأ بتكوين فرضيات قابلة للاختبار، مروراً بتصميم تجارب مضبوطة، وصولاً إلى التحليل الإحصائي ودلالاته. ومع أن الظواهر الحيوية تتمتع بقدرٍ عالٍ من التعقيد، فإن الاستدلال السببي يبقى ممكناً عبر الدمج بين التجربة والتتبعات الطويلة (Longitudinal Studies) والنمذجة.

ينطوي هذا الانضباط أيضاً على توتّر بنّاء بين التفسير الاختزالي (Reductionism) الذي يفكّك الظاهرة إلى مكوّناتها، والتفسير الشمولي (Holism) الذي يدرس الخصائص الناشئة (Emergent Properties). وقد علّمنا علم الأحياء أن القيمة المعرفية القصوى تنشأ حين يتكامل المستويان: فالمسارات الجزيئية تُفهم بشكل أفضل حين تُرى ضمن النسيج الخلوي والعضوي والبيئي، والعكس صحيح.

مستويات التنظيم الحيوي: من الجزيء إلى المحيط الحيوي

تظهر الحياة في مستويات تنظيمية متعاقبة: الجزيئات الحيوية (Biomolecules)، العضيات الخلوية (Organelles)، الخلايا، الأنسجة، الأعضاء، الأجهزة، الكائنات، التجمعات (Populations)، المجتمعات (Communities)، والنظم البيئية (Ecosystems)، وصولاً إلى المحيط الحيوي (Biosphere). يسمح هذا التدرّج بتحليل الظاهرة وفق مستوى ملائم للسؤال البحثي. يساعد علم الأحياء في اختيار مستوى الشرح المناسب، بحيث لا نعالج مسألة سلوكية بمفردات جزيئية حصراً، ولا نُسقط على تفاعل بروتينين لغة النظام البيئي.

على هذا الأساس، يُعد الانتقال بين المستويات—Downscaling وUp-scaling—أحد أكبر التحديات المعرفية. وقد دفع هذا التحدي علم الأحياء إلى تطوير أدوات ربط، مثل النمذجة متعددة المقاييس (Multiscale Modeling)، التي توصل بين ديناميات الجين والخلية والسلوك والبيئة في إطار واحد.

الكيمياء الحيوية: أساس المادة الحية

تبدأ الحكاية من الماء والجزيئات العضوية. تشكّل الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات والأحماض النووية أساس البنية والوظيفة. هنا يفسّر علم الأحياء كيف تمنح البنية الكيميائية وظيفة بيولوجية: فالتطوي (Folding) ثلاثي الأبعاد للبروتين يحدد تخصصه الإنزيمي، وترتيب النيوكليوتيدات في DNA يختزن المعلومة الوراثية. وتعمل المسارات الاستقلابية (Metabolic Pathways) على تحويل الطاقة، حيث تُعدّ جزيئة ATP عملة الطاقة الخلوية.

إن فهم الديناميات الكيميائية في ظروف لابعادية (Out-of-Equilibrium) هو لبّ تفسير الحياة. وقد أبرزت ديناميات الإنزيمات وتنظيمها التعاوني (Allosteric Regulation) كيف تتولد الدقة من الفوضى الظاهرية. وإذ تختلف شروط التفاعل باختلاف الخلية والنسيج، يعلمنا علم الأحياء أن السياق هو جزء من التفسير، وأن القياس في أنابيب الاختبار لا يساوي بالضرورة ما يحدث داخل الخلية الحية.

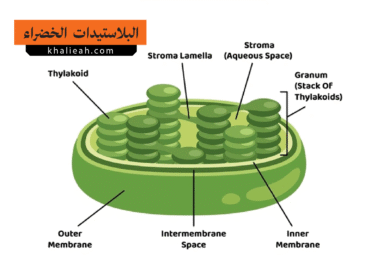

علم الخلية: بنية ووظائف

الخلية وحدة الحياة. في الخلية بدائية النواة (Prokaryote) والغشائية النواة (Eukaryote) تتوزع الوظائف عبر عضيات: النواة، الميتوكوندريا، الشبكة الإندوبلازمية، جهاز جولجي، السيتوسكلتون. يشرح علم الأحياء أن خصائص الغشاء الخلوي—كطبيعته ثنائية الطبقة وليونته—هي التي تمكّن النقل الانتقائي والإشارة الخلوية (Cell Signaling). وتعدّ بروتينات المستقبلات (Receptors) والكينازات (Kinases) مفاتيح التحويل بين الإشارة والاستجابة.

تستند ديناميات الانقسام الخلوي (Mitosis/Meiosis) إلى ضبط دقيق لدورات الخلية (Cell Cycle) عبر نقاط تحقق (Checkpoints). وعندما تختل هذه الضوابط، تتولد أمراض مثل السرطان. ويُظهر علم الأحياء كيف يتكامل النسخ (Transcription) والترجمة (Translation) وتعديل البروتينات بعد الترجمة (Post-translational Modifications) في شبكة من التغذية الراجعة، تحافظ على توازن الوظيفة رغم تقلب البيئة.

الوراثة والجينوميات: من مندل إلى الجينوم الكامل

شكّلت قوانين مندل بدايةً لتصور رياضي للتوارث. لاحقاً، كشفت بنية اللولب المزدوج (Double Helix) وآليات النسخ والإصلاح عن لغة الحياة الجزيئية. من خلال هذا الإرث، يُعيد علم الأحياء صياغة معنى الصفة والوراثة عبر مفاهيم التعبير الجيني (Gene Expression) والتنظيم فوق الجيني (Epigenetics). ومع ظهور تسلسل الجيل التالي (NGS)، تحوّلت الجينوميات (Genomics) والترانسكربتوميات (Transcriptomics) والبروتيوميات (Proteomics) إلى تقانات معيارية.

يعالج علم الأحياء اليوم مفاهيم أكثر ثراءً: التفاعل الجيني-البيئي (GxE)، تعدد الجينات المؤثرة (Polygenicity)، والهندسة الوراثية الدقيقة عبر CRISPR-Cas. تمنحنا هذه الأدوات إمكانية تحرير الجينوم بدقة، ودراسة العلاقة بين المتغيرات الوراثية والأنماط الظاهرية عبر دراسات الارتباط على نطاق الجينوم (GWAS). كما يُمكّن علم الأحياء الباحثين من تحويل البيانات الضخمة إلى معرفة سببية، عبر نماذج إحصائية وخوارزميات تعلم آلي (Machine Learning) تلتقط بنى الترابط والسببية المحتملة.

التطور والتصنيف: شجرة الحياة

يشكّل الانتقاء الطبيعي والانحراف الوراثي (Genetic Drift) والهجرة والطفرة محركات التغيّر التطوري. ومن خلال السجل الأحفوري، والبيولوجيا المقارنة، وعلم الوراثة السكانية، طوّر هذا المجال إطاراً تفسيرياً يوحّد الظواهر الحياتية. يبيّن علم الأحياء أن التشابه البنيوي-الوظيفي بين الكائنات ليس مصادفةً، بل إرث نسب مشترك يتفرّع في شجرة الحياة. وتسمح الأدوات الجزيئية ببناء أشجار تطورية (Phylogenies) تقدر الأزمنة وتكشف حوادث كسب وفقد الجينات.

على مستوى التصنيف (Systematics)، يدفعنا علم الأحياء إلى اعتماد تصنيف تبادلي بين الشكلاني (Morphological) والجزيئي، لتفادي الإرباك الناتج عن التطور المتقارب (Convergent Evolution). كما توضح البيولوجيا التطورية (Evolutionary Biology) كيف تتكيف الكائنات مع ضغوط بيئية، وكيف تنشأ الابتكارات التطورية—كالريش، والمشيمة، والتمثيل الضوئي C4—بوصفها حلولاً لمعضلات فيزياء-حيوية ولوجستية.

وظائف الأعضاء والاستتباب

الاستتباب (Homeostasis) مبدأ حاكم لوظائف الأعضاء. يتطلب الحفاظ على ثوابت داخلية نسبية—كالحرارة، والـpH، والضغط الأسموزي—شبكات حسّاسة من الاستشعار والاستجابة. يساعد علم الأحياء على كشف الدارات الهرمونية والعصبية التي تحقق هذا الضبط، مثل محور تحت المهاد-النخامية-الكظرية (HPA Axis) ومُنظّمات الغلوكوز كالإنسولين والغلوكاغون.

تتكشف أهمية المقاربة التكاملية في فهم الجهاز القلبي الوعائي، والتنفس، والكلى، حيث تتقاطع ميكانيكا الموائع، وانتقال الغازات، والإشارات الكيميائية. ومن منظور سريري، يمدّنا علم الأحياء بمبادئ طبّيّة تُترجم إلى تشخيص وعلاج قائمين على آليات المرض، لا على الأعراض وحدها.

علم البيئة والخدمات البيئية

تدرس الإيكولوجيا (Ecology) توزيع الكائنات وتفاعلاتها مع البيئة والمخلوقات الأخرى. من خلال مفاهيم السلسلة الغذائية، والكوة البيئية (Niche)، والتوازن الديناميكي، يُظهر علم الأحياء كيف ترتبط النظم الطبيعية بشبكات طاقة ومادة ومعلومات. وتُعدّ الخدمات البيئية (Ecosystem Services)—كالتلقيح، وتنقية المياه، وتثبيت الكربون—أساس رفاه البشر واقتصادهم.

أمام تغير المناخ وفقدان المواطن الطبيعية، يتيح لنا هذا العلم تصميم استراتيجيات حفظ (Conservation) تستند إلى بيانات عن التنوع الحيوي، والتدفق الجيني، والمرونة البيئية (Resilience). كما يسهم علم الأحياء في تطوير مؤشرات صحة النظام البيئي، ونماذج التنبؤ بأثر الضغوط البشرية على الإنتاجية والثراء النوعي.

السلوك الحيواني والإنساني: من الغريزة إلى التعلم

يربط علم السلوك (Ethology) بين الغرائز الموروثة، والتعلم، واتخاذ القرار. من رقصات النحل إلى شبكات القردة الاجتماعية، تكشف الدراسات الميدانية والتجارب المخبرية عن قواعد خفية تحكم التعاون، والتنافس، والإيثار. يوضّح علم الأحياء كيف تتضافر الجينات، والهرمونات، والبيئة المبكرة، والثقافة، في تشكيل السلوك.

ينفتح هذا الحقل على الاقتصاد السلوكي، والعلوم المعرفية، وعلم الأعصاب، لتقديم تفسير متعدد المستويات لظواهر مثل التفضيل، والمخاطرة، والتواصل. وبهذا، يوفر علم الأحياء أدوات لتصميم تدخلات اجتماعية وصحية أكثر فعالية، تراعي البعد البيولوجي للسلوك الإنساني.

الأحياء الدقيقة والفيروسات

تشكل البكتيريا والعتائق (Archaea) والفطريات والطلائعيات والفيروسات عالماً خفياً لكنه شديد التأثير. سمح المجهر ثم تقنيات الزرع والتسلسل بإعادة رسم خريطة الحياة الدقيقة، وكشف التنوع الميكروبي في التربة والمحيطات والجسم البشري. يساعد علم الأحياء على فهم توازنات الميكروبيوم (Microbiome) وعلاقته بالمناعة والتمثيل الغذائي والحالة النفسية.

في المقابل، تبرز الفيروسات كمحركات تطوّرية وتهديدات صحية. وتُظهر أوبئة حديثة كيف تؤثر ديناميات الانتقال، ومعدلات الطفرات، وتطوّر السلالات، في مسارات التفشي. ومن خلال دراسة دورة حياة الفيروس، وإستراتيجيات دخوله إلى الخلية والتكاثر والخروج، يطوّر علم الأحياء لقاحات وعلاجات مضادة للفيروسات، ويصوغ استجابات صحة عامة قائمة على الأدلة.

علم المناعة والتفاعل المضيف-الممرض

المناعة منظومة معقدة من الخطوط الدفاعية: فطرية (Innate) وتكيّفية (Adaptive). تتضمن خلايا متخصصة—كالعدلات، والبلاعم، والخلايا التائية والبائية—إلى جانب جزيئات إشارات كالإنترلوكينات والأجسام المضادة. يكشف علم الأحياء كيف يوازن الجهاز المناعي بين الاستجابة الفعالة وضبط الالتهاب لتفادي الأذية الذاتية.

يقود فهم آليات العرض المستضدي (Antigen Presentation)، وتوليد التنوع في مستقبلات الخلايا التائية والبائية، وتشكّل الذاكرة المناعية، إلى تطوير لقاحات أكثر أماناً وفاعلية. كما يمكّننا علم الأحياء من استحداث علاجات مناعية (Immunotherapies) للسرطان، عبر تسخير نقاط التفتيش المناعية (Immune Checkpoints) أو خلايا CAR-T، ويمدّنا بإستراتيجيات لمكافحة المقاومة الجرثومية.

علم الأجنة والتطور النمائي

يحفر التطور الجنيني (Embryogenesis) في سؤال محوري: كيف تتحول خلية مخصبة إلى كائن متعدد الخلايا متمايز البنى والوظائف؟ تقود الشبكات التنظيمية الجينية، والتدرجات المورفوجينية (Morphogen Gradients), والميكانيكا الحيوية، عملية تحديد المصائر الخلوية وتشكيل المحاور الجنينية. يتكامل ذلك مع علم التطور النمائي (Evo-Devo) الذي يربط الاختلافات المورفولوجية عبر الأنساب بتبدلات في برامج التنظيم الجيني.

توظّف هذه المعارف في الطب التجديدي (Regenerative Medicine) وهندسة الأنسجة (Tissue Engineering). ومن خلال التلاعب بالعوامل المحفّزة للتعددية القدرية (iPSCs)، تُعاد برمجة خلايا بالغة إلى حالات جذعية. وبهذا يزوّدنا علم الأحياء بإطار نظري وتجريبي لفهم كيفية بناء الأعضاء وإصلاحها واستبدالها.

البيولوجيا الجزيئية وتقنيات التحرير الجيني

تبحث البيولوجيا الجزيئية (Molecular Biology) في آليات النسخ، والترجمة، وتنظيم التعبير الجيني، والتفاعل بين البروتينات والأحماض النووية. بفضل PCR، وكيمياء Sanger، وتقنيات NGS، أمكن تتبع الطفرات، وتحديد بصمة التعبير، وبناء مخططات للتغاير وارتباطه بالمرض. يستفيد علم الأحياء من هذه الأدوات في صياغة فرضيات دقيقة حول الدور الوظيفي لجين أو مسار محدد، ثم اختبارها عبر تعطيل الجينات (Knockout) أو إسكاتها (RNAi).

أحدثت CRISPR-Cas ثورة منهجية؛ إذ سمحت بتحرير موجه للجينوم مع إمكانية تحكم زمنية ونسيجية (Spatiotemporal Control). استطاع علماء هذا المجال تصميم مكتبات تحرير (CRISPR Screens) لاكتشاف جينات أساسية للبقاء أو الانتشار السرطاني. ومن منظور تطبيقي، يتيح علم الأحياء توظيف التحرير الجيني في علاج أمراض أحادية الجين، وتحسين المحاصيل، ومكافحة نواقل الأمراض عبر كوابح الجينات (Gene Drives).

البيولوجيا الحاسوبية والبيوانفورماتكس

تولّد المنصات عالية الإنتاجية بيانات ضخمة تتطلب أدوات حسابية متقدمة. تغطي البيوانفورماتكس (Bioinformatics) محاذاة التسلسلات، وتنبؤ البنية، وتكامل الأوميكس (Multi-omics). ويقدّم التعلم الآلي تعميماً (Generalization) مفيداً في تصنيف المتغيرات، والتنبؤ بتأثيراتها الوظيفية، وبناء شبكات تنظيمية. يتيح علم الأحياء هنا إطاراً لتقييم صلاحية النماذج، عبر تقاطعات مع التجربة الرطبة (Wet Lab) لضمان أن الاستدلال ليس مجرد فنون إحصائية.

على مستوى أعلى، توفّر البيولوجيا النظمية (Systems Biology) نماذج شبكية للتفاعل بين المكونات، تلتقط الخصائص الناشئة—كالتحمل، والتبديل، والذاكرة—وتفسّر أنماطاً ظاهرية معقدة. ويتقاطع ذلك مع الفيزياء الإحصائية والرياضيات التطبيقية، في مسعى إلى ديناميات تنبؤية يمكن أن يعتمد عليها علم الأحياء في تصميم التدخلات العلاجية أو البيئية.

الطب الحيوي والتقنيات الحيوية

يمتد تأثير هذا الانضباط إلى الطب عبر اكتشاف الأدوية، والتشخيص الجزيئي، والطب الشخصي. تُستخدم نماذج الخلايا والعضيات المصغّرة (Organoids) والحيوانات التجريبية لاختبار الفعالية والسُميّة قبل الانتقال إلى التجارب السريرية. يُتيح علم الأحياء تصميم لقاحات قائمة على RNA المرسال، والاعتماد على مؤشرات حيوية (Biomarkers) للتنبؤ بالاستجابة العلاجية، وتجنّب الأدوية غير الفعالة.

في الزراعة والبيئة، تُمكّن التقنية الحيوية من محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة، ومن إنتاج إنزيمات صناعية صديقة للبيئة، ومن تحلّل ملوّثات عبر المعالجة الحيوية (Bioremediation). كما يُسهم علم الأحياء في ابتكار بدائل بروتينية مستدامة—كاللحوم المزروعة مخبرياً—وتصاميم لنُظم إنتاج غذائي دائري تقلل الهدر وتحدّ من الأثر الكربوني.

علوم الأعصاب والإدراك

يستكشف علم الأعصاب (Neuroscience) العلاقة بين البنية العصبية والوظيفة والإدراك. تتيح تقنيات التصوير—كالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) والتصوير بالكالسيوم—مشاهدة دوائر تعمل أثناء الإحساس، والذاكرة، واتخاذ القرار. وتكشف تسجيلات الخلايا المفردة (Single-unit Recordings) ديناميات الترميز (Neural Coding). ضمن هذا الإطار، يوفّر علم الأحياء أرضية لتكامل المستويات: من قنوات الأيونات والسينابس إلى الشبكات السلوكية، ومن الظاهرة إلى النموذج الحسابي، بما يعمّق فهمنا للمرض العصبي ويفتح الباب أمام علاجات موجّهة.

الاتجاهات الحديثة: الأحياء الاصطناعية والأحياء الكوكبية

تهدف الأحياء الاصطناعية (Synthetic Biology) إلى تصميم دوائر وراثية ومسارات استقلابية جديدة، أو إعادة تشكيل الموجودة لأغراض علاجية وصناعية وبيئية. تُستخدم أدوات قياسية (BioBricks) ومنهجيات تصميم-بناء-اختبار-تعلم (DBTL) لهندسة نظم قابلة للتركيب والتنبؤ. يقدّم علم الأحياء هنا مختبراً مفاهيمياً لمساءلة حدود الحياة: ماذا نعني بـ”الحد الأدنى” من الجينوم؟ وما هي أشكال الحوسبة الحيوية الممكنة داخل الخلية؟

في المقابل، تستكشف الأحياء الكوكبية (Astrobiology) الظروف اللازمة لنشوء الحياة وتطورها خارج الأرض، معتمدةً على قياس الغلافات الجوية للكواكب الخارجية، ومحاكاة بيئات قاسية، ودراسة الأحياء القادرة على تحمل الظروف المتطرفة (Extremophiles). ومن خلال هذه الأسئلة، يوسّع علم الأحياء أفقنا حول عالمية مبادئ الحياة وخصوصياتها، ويعيد تعريف موقعنا ضمن الكون.

الأخلاقيات الحيوية والحكامة العلمية

يرافق التقدم العلمي أسئلة أخلاقية وقانونية واجتماعية. تشمل هذه الأسئلة خصوصية البيانات الجينومية، وإنصاف الوصول إلى علاجات متقدمة، وحدود التلاعب الوراثي، ومعايير التجارب السريرية. تسعى الأخلاقيات الحيوية (Bioethics) إلى مواءمة الابتكار مع القيم الإنسانية: الإحسان، وعدم الإضرار، والاستقلالية، والعدالة. وتبرز آليات للحكامة: موافقات مستنيرة صلبة، لجان مؤسسية لمراجعة البحوث (IRBs)، إطارات تنظيمية ديناميكية تستجيب للمستجدات التقنية.

كما يقتضي الواقع المعولم أن تتضافر السياسات الدولية لمواجهة أوبئة محتملة، ودرء مخاطر الاستخدام المزدوج (Dual-use) للأدوات الجينية، وتوجيه الابتكار نحو احتياجات الصحة العامة والبيئة. يضمن ذلك أن يكون العلم قوة للخير العام، وأن تُترجم المعرفة إلى رفاه متقاسم عبر حدود الدول والفئات الاجتماعية.

آفاق مستقبلية وخاتمة

يتجه هذا الحقل إلى مزيد من التكامل عبر المستويات، وإلى تبنّي مقاربات تنبؤية مدعومة بالتعلم العميق (Deep Learning) ونماذج اللغة الحيوية المدربة على تسلسلات ومخطوطات علمية. ستزداد الدقة الزمنية والمكانية لأدواتنا، من جينوم واحد إلى خلية واحدة، ومن خلية واحدة إلى نسيج كامل نابض بالحياة ضمن كائن يتحرك في بيئة متغيرة. في صميم هذه الرؤية، يقف علم الأحياء بوصفه علماً للأنظمة المعقدة القابلة للتكيّف، يربط الذرات بالأدمغة، والمورثات بالمجتمعات، ويترجم المعرفة إلى تطبيقات مسؤولة.

على المستوى التعليمي، نحتاج إلى مناهج تُنشّط التفكير النسقي وتُكسب الطلاب أدوات تجريبية وحاسوبية في آنٍ واحد، وتشجع على الشراكات بين المختبرات والمؤسسات الصحية والبيئية والصناعية. وعلى المستوى البحثي، سيظل علم الأحياء محركاً لاكتشافات تغير قواعد اللعبة—من أدوية شخصية للسرطان والأمراض العصبية، إلى نظم غذائية مستدامة، إلى حلول للهندسة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية.

ختاماً، يقدّم علم الأحياء خريطة طريق لفهم الحياة كما هي وكما يمكن أن تكون. ومع كل اكتشافٍ جديد، لا يضيء هذا العلم تفاصيل إضافية من لوحة الحياة فحسب، بل يُعيد أيضاً صياغة الأسئلة الكبرى التي نسألها عن أنفسنا وعن الكوكب الذي نسكنه، ويمنحنا أدوات عملية وأخلاقية لصناعة مستقبل أكثر صحة واستدامة وعدلاً.

الأسئلة الشائعة

ما هو علم الأحياء وما حدوده المعرفية والتطبيقية؟

يعنى علم الأحياء بدراسة الكائنات الحية من حيث البنية والوظيفة والتطور والتفاعل مع البيئة، عبر مستويات تبدأ من الجزيئات الحيوية (Biomolecules) وصولاً إلى المحيط الحيوي (Biosphere). يتقاطع هذا الحقل مع الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسوب والطب، مما يمنحه طابعاً تكاملياً يتيح تفسير الظواهر الحياتية بمنهج فرضي-استنباطي وتجريبي معاً. في المستوى التطبيقي، يمتد أثر علم الأحياء إلى الطب الحيوي، والصحة العامة، والزراعة المستدامة، والحفظ البيئي، والطاقة الحيوية، من خلال أدوات مثل الجينوميات (Genomics)، التقنيات الحيوية (Biotechnology)، والبيولوجيا النظمية (Systems Biology). حدود علم الأحياء ليست ثابتة، بل تتسع مع تطور أدوات القياس عالية الإنتاجية، كالتسلسل الجيني (Genome Sequencing) والتصوير فائق الدقة، ومع قدرات التحليل الحاسوبي مثل التعلم العميق (Deep Learning). ومع أن التعقيد الحيوي يفرض قيوداً على التنبؤ الحتمي، فإن التراكم التجريبي والنمذجة المتعددة المقاييس (Multiscale Modeling) يمنحان علم الأحياء قدرة تفسيرية وتطبيقية تتقاطع مع وضع السياسات الصحية والبيئية المبنية على الأدلة. بذلك، يجمع علم الأحياء بين الفهم الآلي للعمليات الدقيقة وإطارٍ نسقيّ يربط الميكانيكا الجزيئية بالنواتج السريرية والبيئية.

كيف يربط علم الأحياء بين مستويات التنظيم من الجزيء إلى النظام البيئي؟

يقدّم علم الأحياء خارطة هرمية للتنظيم الحيوي: جينات وبروتينات، خلايا، أنسجة وأعضاء، كائنات، تجمعات ومجتمعات، ونظم بيئية. لكل مستوى مفاهيمه وقوانينه التقريبية؛ فديناميات الإنزيمات تُفهم بمفاهيم حركية (Kinetics) وتنظيم ألوستيري (Allostery)، بينما تُدرس المجتمعات بقواعد تدفق الطاقة والكتلة ومرونة النظام (Resilience). الربط بين هذه المستويات يتطلب أدوات نظرية وتجريبية: نمذجة متعددة المقاييس (Multiscale Modeling)، تكامل الأوميكس (Multi-omics Integration)، وتصاميم تجريبية تربط تعديل جيني بظاهرة فسيولوجية أو بيئية قابلة للقياس. على سبيل المثال، تفسير ضبط غلوكوز الدم يتطلب وصل إشارات مستقبلات الإنسولين (Insulin Receptor) بمسارات نقل GLUT4 على مستوى الخلية، ثم النظر إلى التغذية الراجعة الهرمونية والسلوكية ضمن الكائن، وأخيراً أثر وفرة الغذاء ونمط الحياة في مجتمع بعينه. يركّز علم الأحياء على الخصائص الناشئة (Emergent Properties) التي لا تُستنتج مباشرة من دراسة الأجزاء المعزولة، ويستخدم الشبكات التنظيمية (Regulatory Networks) لفهم كيف تقود التفاعلات بين مكونات متعددة إلى سلوكيات نظامية مثل التبديل (Switching) والذاكرة والتماثل الذاتي.

ما المنهج العلمي في علم الأحياء، وكيف تُبنى الفرضيات والتجارب القابلة للتكرار؟

يعتمد علم الأحياء منهجاً فرضيّاً-استنباطياً: تُصاغ فرضية قابلة للاختبار حول علاقة سببية أو آلية، يُصمم اختبار تجريبي مضبوط، وتُحلَّل النتائج إحصائياً لتقدير التأثير وعدم اليقين. تُستخدم تصاميم متعددة: تجارب عشوائية مضبوطة (Randomized Controlled Trials) في السياق السريري، تجارب عاملية (Factorial Designs) لدراسة تآثرات المتغيرات، ودراسات طولية (Longitudinal Studies) لتتبّع التغير عبر الزمن. لضمان صدقية النتائج، يُؤخذ في الحسبان حجم العينة والقوة الإحصائية (Statistical Power)، التحكم في العوامل المربكة (Confounders)، وضبط التعددية الإحصائية (Multiple Testing). تتكامل المقاربة القائمة على الفرضيات مع مقاربة مدفوعة بالبيانات (Data-Driven) مدعومة بالتعلم الآلي (Machine Learning)، شرط أن تُتبع بالمصادقة التجريبية (Experimental Validation). يشدد علم الأحياء على قابلية التكرار (Reproducibility) عبر توثيق البروتوكولات والبيانات والشفرة، والالتزام بمبادئ FAIR لإتاحة البيانات (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). في النهاية، لا تُقبل الاستدلالات إلا إذا صمدت في وجه التكرار المستقل والتحقق التبادلي بين المختبرات والسياقات، وهو معيار علمي حاسم في علم الأحياء لضبط التحيزات وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة.

كيف يفسر التطور التنوع الحيوي، وكيف يُقاس عبر علم الأحياء المقارن والجزيئي؟

يعد التطور إطار علم الأحياء الموحِّد لتفسير التنوع الحيوي. تعمل أربعة محركات رئيسية: الانتقاء الطبيعي (Natural Selection)، الانحراف الوراثي (Genetic Drift)، تدفّق الجينات (Gene Flow)، والطفرة (Mutation). تُشكّل هذه العمليات توزّع الأليلات وتكيّف المخلوقات لبيئاتها، ضمن مناظر ملاءمة (Fitness Landscapes) ديناميكية. تُقاس العلاقات التطورية عبر علم الوراثة العرقي (Phylogenetics)، الذي يبني أشجاراً تطورية بناءً على تشابه التسلسلات، مع معايرة الأزمنة باستخدام الساعات الجزيئية (Molecular Clocks). يوضح علم الأحياء المقارن (Comparative Biology) أن التشابهات المورفولوجية والوظيفية قد تعكس تجانساً (Homology) بسبب أصل مشترك، أو تطوراً متقارباً (Convergent Evolution) نتيجة ضغوط بيئية مماثلة؛ وهنا يقيّم الدمج بين البيانات الجزيئية والشكلية صحة الاستدلال. على مستوى السكان، تستخدم الوراثة السكانية (Population Genetics) مقاييس مثل FST ونماذج بايزية لتقدير البنية الوراثية والهجرة والاختناقات السكانية. تتيح الجينوميات (Genomics) اكتشاف إشارات الانتقاء عبر تغيرات على نطاق الجينوم (GWAS) أو مناطق تباعد انتقائي. بذلك يوفر علم الأحياء تفسيراً خوارزمياً للتنوع، مع أدوات كمية لقياسه والتنبؤ بمساراته تحت تغير المناخ والضغوط البشرية.

كيف تتكامل الوراثة والتنظيم فوق الجيني في تشكيل الأنماط الظاهرية؟

تبدأ الوراثة من تسلسل DNA وتركيبه للجينات التي تُنسخ وتُترجم إلى بروتينات، لكن مخرجات الجينوم لا تتحدد بالتسلسل وحده. يبرز التنظيم فوق الجيني (Epigenetics) عبر مثيلة DNA (DNA Methylation)، وتعديلات الهيستونات (Histone Modifications)، وRNAs غير المشفرة (ncRNA)، ليضبط توقيت وشدة التعبير الجيني (Gene Expression) في سياقات خلوية ونسيجية محددة. في السمات المعقدة، تتوزع المساهمة الوراثية على مئات أو آلاف المتغيرات الصغيرة التأثير (Polygenicity)، ويمكن دراسة ارتباطها بالصفات عبر دراسات الارتباط على نطاق الجينوم (GWAS). يتداخل ذلك مع التفاعل الجيني-البيئي (GxE)، حيث تعدّل البيئة من أثر المتغيرات الوراثية أو تستثير مسارات تعبيرية بديلة. يتيح علم الأحياء تقنيات وظيفية لتفسير السببية، مثل تعطيل الجينات (Knockout)، إسكاتها (RNAi)، أو تحريرها عبر CRISPR-Cas9، مع قراءة مخرجات واسعة باستخدام ترانسكربتوميات أحادية الخلية (scRNA-seq). تُستكمل الأدلة بالتحقق من ارتباطات جزيئية بظواهر فسيولوجية أو سلوكية، ما يرسّخ إطاراً يربط الجينوم بسلسلة عمليات تنظيمية متعددة الطبقات، وينقلنا من الترابط إلى الفهم الآلي للسببية في علم الأحياء.

كيف تعمل الخلية كنظام معالجة معلومات وطاقة، وما صلت ذلك بالسرطان؟

تؤطر الخلية علم الأحياء بوصفها وحدة حياة تجمع بين تحويل الطاقة ومعالجة الإشارات. يحقق الغشاء الخلوي بنيويته ثنائية الطبقة انتقائية النقل والإشارة، فيما تترجم المستقبلات—مثل مستقبلات مقترنة بالبروتين G (GPCR) ومستقبلات التيروزين كيناز (RTK)—الإشارات الخارجية إلى مسارات داخلية تشمل MAPK وPI3K-AKT. تُضبط دورة الخلية (Cell Cycle) عبر نقاط تحقق (Checkpoints) يقودها CDKs، وتتكامل مع آليات إصلاح DNA وموت الخلايا المبرمج (Apoptosis). أي خلل في هذه الدارات قد يقود إلى أورام، حيث تُظهر الخلايا السرطانية سمات مثل التكاثر الذاتي والهروب من الموت وإعادة برمجة الاستقلاب—ومنها تأثير واربورغ (Warburg Effect) بتحويل الاستقلاب نحو التحلل السكري الهوائي. تُدير الميتوكوندريا إنتاج ATP وتوليد إشارات توازن أكسدة-اختزال تؤثر في التعبير الجيني. توضح البيولوجيا الخلوية كيف تتكامل البروتيوميكا (Proteomics) مع التدفق الاستقلابي، وكيف تُحافظ الخلايا على جودة البروتينات عبر منظومات البروتيوسوم والأوتوفاجي (Autophagy). هذا الفهم الآلي يمكّن علم الأحياء السريري من تصميم أدوية مُستهدِفة مثل مثبطات كيناز محددة، أو علاجات تُعيد تنشيط موت الخلية، مع اعتماد مؤشرات حيوية للتنبؤ بالاستجابة.

ما مبدأ الاستتباب وكيف تتكامل أجهزة الجسم للحفاظ عليه؟

الاستتباب (Homeostasis) هو ميل الأنظمة الحيوية للحفاظ على ثوابت داخلية نسبية—كالحرارة، pH، سكر الدم، والضغط الأسموزي—رغم تغير البيئة. يتحقق ذلك عبر دارات حسّاسة من الاستشعار والاستجابة، مع تغذية راجعة سالبة غالباً. يقدّم علم الأحياء أمثلة معيارية: محور تحت المهاد-النخامية-الكظرية (HPA) الذي ينظّم استجابة الإجهاد، منظومة الإنسولين-الغلوكاغون لضبط سكر الدم، ونظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون (RAAS) لضغط الدم واتزان الملح والماء. تتكامل الإشارات العصبية والهرمونية مع استجابات على مستوى الأعضاء، وتُضبط نقاط الضبط (Set Points) وفق السياق، مع وجود مفهوم الاستتباب التوقعي (Allostasis) الذي يوسّع الفكرة إلى التكيّف الديناميكي بتكلفة فسيولوجية. بناءً على علم الأحياء، تُترجم اضطرابات الاستتباب إلى أمراض شائعة: مقاومة الإنسولين، متلازمات الالتهاب المزمن، واضطرابات السوائل والشوارد. تُبرز النماذج الرياضية والقياسات الديناميكية قصور الاعتماد على مقاييس ساكنة، وتشير إلى قيمة المراقبة الزمنية والتدخلات التي تستهدف آليات الدارة بدلاً من الأعراض فقط.

كيف يتكامل علم المناعة والميكروبيوم في الصحة والمرض؟

المناعة منظومة متعددة الطبقات: فطرية (Innate) تشمل الحواجز الفيزيائية ومستقبلات TLRs والخلايا البلعمية، وتكيفية (Adaptive) تقوم على خلايا تائية وبائية، عرض مستضدي عبر MHC، وأجسام مضادة عالية التخصّص. يشرح علم الأحياء كيف تُصاغ ذاكرة مناعية طويلة الأمد وكيف تضبط نقاط التفتيش المناعية (Immune Checkpoints) التوازن بين الفعالية والحد من الأذية الذاتية. يتقاطع ذلك مع الميكروبيوم (Microbiome)—مجتمعات الكائنات الدقيقة المتعايشة—الذي يسهم في التدريب المناعي والتمثيل الغذائي والمحور أمعاء-دماغ. يؤدّي اختلال التوازن الميكروبي (Dysbiosis) إلى استعدادات لأمراض التهابية واستقلابية وربما عصبية. أدوات مثل تسلسل 16S وتلويحات الميتاجينوم (Metagenomics) تسمح بوضع خرائط للمجتمعات الدقيقة وربطها بالأنماط الظاهرية. من التطبيقات السريرية التي يتيحها علم الأحياء: اللقاحات المتقدمة بما فيها منصات mRNA، العلاجات المناعية للسرطان (مثل CAR-T)، والتدخلات الميكروبيومية كزرع ميكروبيوم البراز في مؤشرات مختارة. يرافق ذلك متطلبات صارمة للسلامة، ورصد الاستجابات، وإدارة مقاومة المضادات الحيوية على أساس دلائلية عامة.

ما الذي يدرسه علم البيئة وكيف تترجم نتائجه إلى حفظ التنوع والخدمات البيئية؟

علم البيئة (Ecology) يدرس توزيع الكائنات وتفاعلاتها مع بعضها والبيئة، عبر مفاهيم مثل الكوة البيئية (Niche)، السلاسل والشبكات الغذائية، التعاقب البيئي، والمرونة (Resilience). يوضح علم الأحياء كيف تتأثر الإنتاجية الأولية بالموارد والمناخ، وكيف ينعكس فقدان المواطن وتغيّر استخدام الأراضي على ثراء الأنواع ووظائف النظام. تُستخدم نماذج لوڤكا-فولتيرا (Lotka-Volterra) لتوصيف ديناميات المفترس-الفريسة، وأطر ماك آرثر-ويلسون للجزر لتفسير الثراء النوعي والعزلة. تُعدّ الخدمات البيئية (Ecosystem Services)—كالتلقيح، تثبيت الكربون، وتنقية المياه—بنى تحتية حيوية للاقتصاد والصحة. تُترجم المعرفة البيئية إلى حفظ عملي عبر تصميم محميات وممرات بيئية، إدارة تكيفية تعتمد المراقبة والتحسين، وتخطيط استخدام أراضٍ يقلل التجزئة. كما يدعم علم الأحياء نماذج التنبؤ بأثر تغير المناخ على التوزيعات الجغرافية والظواهر المظهرية الزمنية (Phenology)، ما يوجّه السياسات نحو التخفيف والتكيف، والاستثمار في حلول قائمة على الطبيعة لضمان استدامة الخدمات للنظم والمجتمعات.

ما التطبيقات الرئيسية للتقنية الحيوية، وما الأطر الأخلاقية والحكومية التي تضبطها؟

تشمل التقنية الحيوية الطبية اكتشاف الأدوية عبر الشاشات عالية الإنتاجية، الطب الدقيق المعتمد على مؤشرات حيوية (Biomarkers)، لقاحات mRNA، والعلاجات الجينية وخلايا CAR-T. في الزراعة، تُستخدم الهندسة الوراثية لتحسين مقاومة الإجهاد، ورفع القيمة الغذائية، وتقليل مدخلات المبيدات. كما تقدم المعالجة الحيوية (Bioremediation) حلولاً لتفكيك الملوثات. يحدّد علم الأحياء الآليات ويقيس الفعالية والسُميّة عبر نماذج خلايا وعضيّات مصغرة (Organoids) وحيوانات قبل السريرية، قبل الانتقال إلى تجارب بشرية مضبوطة. تحكم هذه التطبيقات أطر أخلاقية: الإحسان، عدم الإضرار، الاستقلالية، والعدالة، إلى جانب موافقات مستنيرة صارمة، ولجان مؤسسية لمراجعة البحوث (IRBs)، وتنظيمات ديناميكية. تُعد مسألة الاستخدام المزدوج (Dual-use) وتقانات مثل محركات الجينات (Gene Drives) وتحرير الأجنة مناطق حساسة تتطلب تقييم مخاطر متعدد التخصصات، تشاركية عامة، وتدابير لتوزيع منافع الابتكار بعدالة داخل الدول وبينها. يربط علم الأحياء بين الإمكانات التقنية والحكمة الأخلاقية والحكامة العلمية لضمان نفع عام آمن ومستدام.

ما دور البيوانفورماتكس والبيولوجيا النظمية في تحويل البيانات إلى معرفة قابلة للتطبيق؟

البيوانفورماتكس (Bioinformatics) هو مجموعة أدوات حاسوبية لمعالجة وتحليل بيانات الأوميكس: محاذاة التسلسلات، استدعاء المتغيرات، تحليل التعبير التفاضلي، واستدلال الشبكات. تبدأ خطوط الأنابيب بجودة البيانات (QC)، ثم المواءمة، والتحليل الإحصائي مع تصحيحات للتعددية، وتنتهي بالتفسير البيولوجي. يضيف التعلم الآلي (Machine Learning) والتعلم العميق (Deep Learning) قدرات تنبؤية لتصنيف المتغيرات ووظائفها، توقّع تآثرات بروتين-بروتين، وبناء نماذج مخاطر فردية. تُوفر البيولوجيا النظمية (Systems Biology) أطر شبكية وديناميكية لالتقاط الخصائص الناشئة عبر محاكاة المعادلات التفاضلية أو نماذج احتمالية، مع تكامل متعدد الطبقات للأوميكس (Multi-omics Integration). يصرّ علم الأحياء على المصادقة التجريبية لنتائج الحوسبة، وتبنّي ممارسات البحث القابل للتكرار ومبادئ FAIR. تتجه الواجهة إلى التوأم الرقمي (Digital Twin) لكائنات أو أعضاء—نموذج حيّ محدث يتنبأ بالاستجابة لتدخلات—ما يقرّب القرار السريري والزراعي والبيئي من التنبؤ الموثوق القابل للاختبار.