المياه الجوفية: الكنز الخفي وأهميته الحيوية والإستراتيجية

مقدمة: الكشف عن المورد المائي الخفي

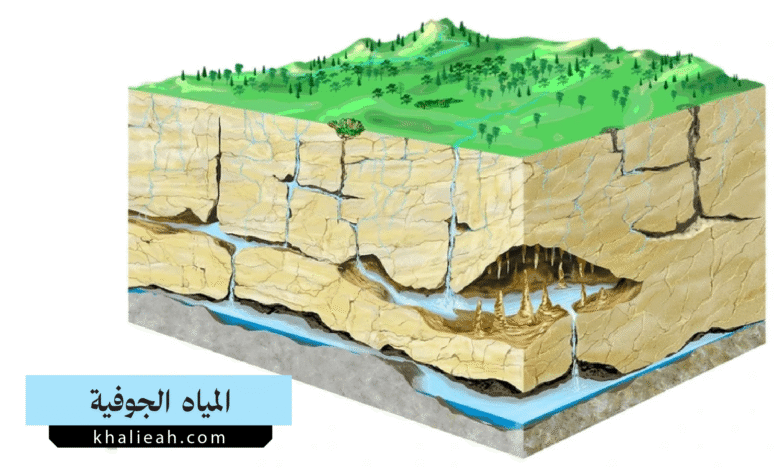

تُعد المياه الجوفية (Groundwater) أحد أهم الموارد الطبيعية وأكثرها وفرة على كوكب الأرض، ورغم أنها غير مرئية للعين المجردة، إلا أنها تشكل أكبر مخزون للمياه العذبة السائلة في العالم، متجاوزة بذلك حجم جميع الأنهار والبحيرات مجتمعة. تُعرَّف المياه الجوفية بأنها المياه التي تتخلل طبقات التربة والصخور تحت سطح الأرض، وتتجمع في مسامات وشقوق التكوينات الجيولوجية، لتشكل خزانات طبيعية هائلة. هذا المورد الخفي ليس مجرد مياه راكدة، بل هو نظام ديناميكي معقد، يتحرك ببطء ويتفاعل مع البيئة المحيطة به، ويلعب دوراً حيوياً في دعم النظم البيئية، وتوفير مياه الشرب لمليارات البشر، ودعم الزراعة والصناعة على مستوى العالم. إن فهم طبيعة المياه الجوفية، وكيفية تكونها، والتحديات التي تواجهها، هو أمر بالغ الأهمية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. تتناول هذه المقالة بالتفصيل الجوانب العلمية والبيئية والاقتصادية المتعلقة بهذا المورد الثمين، مستعرضةً آليات تكون المياه الجوفية، وخصائصها الهيدروجيولوجية، وأهميتها الحيوية، والمخاطر التي تهددها، وصولاً إلى استراتيجيات إدارتها المستدامة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

طبيعة وتكوين المياه الجوفية

تبدأ رحلة المياه الجوفية كجزء لا يتجزأ من الدورة الهيدرولوجية (The Hydrological Cycle). عندما تتساقط الأمطار أو يذوب الثلج، يتجه جزء من هذه المياه ليجري على السطح مكوناً السيول والأنهار، ويتبخر جزء آخر عائداً إلى الغلاف الجوي، أما الجزء المتبقي، وهو الأهم في سياقنا، فيتسرب إلى باطن الأرض عبر عملية تُعرف بالترشيح أو الارتشاح (Infiltration). تتخلل هذه المياه طبقات التربة السطحية، وتواصل رحلتها نحو الأسفل بفعل الجاذبية عبر عملية تسمى التخلل (Percolation). خلال هذه الرحلة، تمر المياه عبر المنطقة غير المشبعة (Unsaturated Zone)، وهي الطبقة التي تحتوي مساماتها على خليط من الهواء والماء. مع استمرار حركتها إلى الأسفل، تصل المياه في النهاية إلى مستوى معين تتشبع فيه جميع المسامات والشقوق بالماء بشكل كامل، وتُعرف هذه المنطقة بالمنطقة المشبعة (Saturated Zone). السطح العلوي لهذه المنطقة المشبعة يسمى منسوب المياه الجوفية أو السطح المائي (Water Table)، وهو ليس سطحاً مستوياً ثابتاً، بل يرتفع وينخفض تبعاً لمعدلات التغذية (Recharge) من الأمطار ومعدلات السحب (Discharge) الطبيعية أو البشرية. إن عملية تغذية مخزونات المياه الجوفية قد تكون بطيئة وتستغرق سنوات أو حتى قروناً، مما يعني أن المياه الجوفية التي نستخدمها اليوم قد تكون تسربت إلى باطن الأرض منذ زمن بعيد جداً.

الخصائص الهيدروجيولوجية المتحكمة في حركة وتخزين المياه الجوفية

تعتمد قدرة التكوينات الصخرية والرسوبية على تخزين ونقل المياه الجوفية على خاصيتين فيزيائيتين أساسيتين: المسامية والنفاذية.

- المسامية (Porosity): تشير المسامية إلى النسبة المئوية للفراغات أو المسامات الموجودة داخل الصخر أو التربة. كلما زادت المسامية، زادت قدرة المادة على تخزين المياه. على سبيل المثال، تمتلك الصخور الرملية والحصى مسامية عالية، مما يجعلها قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه الجوفية. في المقابل، الصخور الصلبة مثل الجرانيت لها مسامية منخفضة جداً، ما لم تكن تحتوي على شقوق وفواصل (Fractures).

- النفاذية (Permeability): تُعرّف النفاذية بأنها قدرة المادة الصخرية على السماح للمياه بالمرور من خلالها. ترتبط النفاذية بحجم المسامات ومدى اتصالها ببعضها البعض. قد تكون مادة ما عالية المسامية ولكن منخفضة النفاذية، مثل الطين الذي يمكنه تخزين كميات كبيرة من الماء ولكنه لا يسمح بمرورها بسهولة بسبب صغر حجم مساماته وعدم اتصالها. وعلى العكس، فإن الحصى والرمل يتمتعان بمسامية ونفاذية عاليتين، مما يسمح بتدفق المياه الجوفية بحرية.

بناءً على هاتين الخاصيتين، يتم تصنيف التكوينات الجيولوجية إلى:

- الخزان الجوفي (Aquifer): وهو طبقة جيولوجية مشبعة بالماء ذات مسامية ونفاذية عاليتين، قادرة على تخزين ونقل كميات اقتصادية من المياه الجوفية. الخزانات الجوفية هي المصدر الرئيسي الذي تُستخرج منه المياه الجوفية عبر الآبار.

- الطبقة شبه المنفذة (Aquitard): وهي طبقة ذات نفاذية منخفضة تسمح بتسرب المياه ببطء شديد، مثل الطين الرملي.

- الطبقة الكتيمة أو غير المنفذة (Aquiclude/Aquifuge): وهي طبقة غير منفذة تمنع حركة المياه الجوفية تماماً، مثل طبقات الطين السميكة أو الصخور النارية غير المتشققة.

أنواع الخزانات الجوفية وتصنيفاتها

يمكن تصنيف الخزانات التي تحتوي على المياه الجوفية إلى عدة أنواع رئيسية بناءً على الظروف الهيدروجيولوجية المحيطة بها، مما يؤثر بشكل مباشر على كيفية استغلال وإدارة هذه الموارد المائية.

- الخزان الجوفي غير المحصور (Unconfined Aquifer): يُعرف أيضاً بالخزان الحر، وهو الخزان الذي يكون سطحه العلوي هو منسوب المياه الجوفية (Water Table) نفسه، ويكون هذا المنسوب معرضاً للضغط الجوي مباشرة. تتم تغذية هذا النوع من الخزانات بشكل مباشر من مياه الأمطار التي ترشح من السطح. إن مستوى المياه الجوفية في الآبار التي تخترق هذا النوع من الخزانات يمثل منسوب المياه الجوفية الحقيقي في تلك النقطة.

- الخزان الجوفي المحصور (Confined Aquifer): هو خزان جوفي يقع بين طبقتين كتيمتين أو شبه كتيمتين (Aquicludes or Aquitards). تكون المياه داخل هذا الخزان تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، وذلك بسبب وزن الماء في مناطق التغذية المرتفعة. عندما يتم حفر بئر يخترق الطبقة العلوية الكتيمة ويصل إلى الخزان المحصور، يرتفع منسوب الماء في البئر إلى مستوى يُعرف بالسطح البيزومتري (Piezometric Surface). إذا كان هذا السطح أعلى من سطح الأرض، تتدفق المياه الجوفية من البئر بشكل طبيعي دون الحاجة إلى ضخ، وهو ما يُعرف بالبئر الارتوازي (Artesian Well). تعتبر المياه الجوفية في الخزانات المحصورة أقل عرضة للتلوث السطحي المباشر.

- الخزان الجوفي المعلق (Perched Aquifer): وهو تجمع محدود من المياه الجوفية يتكون فوق طبقة صغيرة وكتيمة نسبياً (مثل عدسة من الطين) تقع داخل المنطقة غير المشبعة وفوق منسوب المياه الجوفية الرئيسي. تكون هذه الخزانات عادةً صغيرة الحجم وموسمية، وقد تجف خلال فترات الجفاف الطويلة.

إن فهم نوع الخزان الذي يتم التعامل معه ضروري لتحديد طرق الاستخراج المثلى وتقييم مدى قابلية المياه الجوفية للتلوث ومعدلات إعادة تغذيتها.

الأهمية الحيوية والاقتصادية للمياه الجوفية

تتجاوز أهمية المياه الجوفية كونها مجرد مصدر مائي، لتصبح ركيزة أساسية للحياة والتنمية في جميع أنحاء العالم.

- مصدر لمياه الشرب: تشكل المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب لحوالي نصف سكان العالم. في العديد من المناطق الريفية والمدن، يعتمد السكان بشكل كلي على الآبار الجوفية لتلبية احتياجاتهم اليومية من المياه. تتميز المياه الجوفية غالباً بجودتها العالية، حيث تعمل طبقات التربة والصخور كمرشح طبيعي يزيل الشوائب والملوثات، مما يقلل من الحاجة إلى معالجة مكثفة قبل الاستخدام.

- دعامة الزراعة والأمن الغذائي: تعتبر المياه الجوفية شريان الحياة للقطاع الزراعي، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تفتقر إلى مصادر مياه سطحية موثوقة. يوفر الري بالمياه الجوفية استقراراً للإنتاج الزراعي، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. يقدر أن المياه الجوفية تساهم في ري حوالي 40% من الأراضي المروية في العالم.

- أساس العمليات الصناعية: تعتمد العديد من الصناعات، مثل التصنيع والتعدين وتوليد الطاقة، على كميات هائلة من المياه لأغراض التبريد والمعالجة والإنتاج. توفر المياه الجوفية مصدراً مستقراً وموثوقاً لهذه الصناعات، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية.

- دعم النظم البيئية: تلعب المياه الجوفية دوراً بيئياً حاسماً لا يقل أهمية عن أدوارها الاقتصادية. فهي المصدر الرئيسي للتدفق القاعدي (Baseflow) للأنهار والجداول، مما يضمن استمرار جريانها خلال فترات انقطاع الأمطار. كما أنها تغذي الأراضي الرطبة والبحيرات والواحات، وتدعم النظم البيئية الفريدة التي تعتمد على وجودها. أي انخفاض كبير في منسوب المياه الجوفية يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأنهار وتدهور هذه النظم البيئية الحساسة.

التحديات والمخاطر التي تواجه استدامة المياه الجوفية

على الرغم من أهميتها الهائلة، تواجه موارد المياه الجوفية في العالم ضغوطاً متزايدة ومخاطر جدية تهدد استدامتها.

- الاستنزاف والإفراط في الاستخراج (Over-extraction): يحدث الاستنزاف عندما يتجاوز معدل سحب المياه الجوفية معدل تغذيتها الطبيعية. يؤدي هذا “التعدين المائي” (Groundwater Mining) إلى انخفاض مستمر في منسوب المياه الجوفية، مما يجبر المستخدمين على حفر آبار أعمق وأكثر تكلفة. هذا الانخفاض يمكن أن يؤدي إلى جفاف الآبار، وزيادة تكاليف الضخ، وفي النهاية، نضوب الخزان الجوفي. عند ضخ كميات كبيرة من بئر واحد، يتكون ما يعرف بـ “مخروط الانخفاض” (Cone of Depression) حول البئر، والذي يمكن أن يؤثر على الآبار المجاورة.

- تلوث المياه الجوفية (Groundwater Pollution): يُعد تلوث المياه الجوفية من أخطر التحديات، نظراً لصعوبة اكتشافه وتكلفته الباهظة جداً لمعالجته. بمجرد تلوثها، قد تبقى المياه الجوفية ملوثة لعقود أو حتى قرون. تشمل مصادر التلوث:

- المصادر الزراعية: تسرب الأسمدة النيتروجينية والمبيدات الحشرية إلى الخزانات الجوفية.

- المصادر الصناعية: تسرب المواد الكيميائية الخطرة والمذيبات والمعادن الثقيلة من المواقع الصناعية ومناطق التخزين.

- المصادر الحضرية: تسرب الملوثات من مكبات النفايات، وأنظمة الصرف الصحي (خزانات التحليل)، وتسرب الوقود من الخزانات الأرضية.

إن حركة المياه الجوفية البطيئة تعني أن عمود التلوث (Contaminant Plume) يمكن أن ينتشر لمسافات طويلة دون أن يتم اكتشافه.

- هبوط الأرض (Land Subsidence): في بعض أنواع التكوينات الجيولوجية، تعمل المياه الجوفية الموجودة في المسامات على دعم هيكل الطبقات الصخرية والرسوبية. عندما يتم سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية، يقل الضغط المسامي، مما يؤدي إلى انضغاط الطبقات الطينية والغرينية وهبوط سطح الأرض بشكل دائم. يمكن أن يسبب هذا الهبوط أضراراً جسيمة للبنية التحتية مثل المباني والطرق والجسور، ويزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية.

- تداخل المياه المالحة (Saltwater Intrusion): في المناطق الساحلية، توجد المياه الجوفية العذبة في حالة توازن هيدروستاتيكي مع المياه المالحة الأكثر كثافة الموجودة تحتها. يؤدي الإفراط في ضخ المياه الجوفية العذبة إلى خفض منسوبها، مما يخل بهذا التوازن ويسمح للمياه المالحة بالتقدم نحو الداخل والأسفل، ملوثةً بذلك آبار المياه العذبة وجعلها غير صالحة للاستخدام.

إدارة وحوكمة موارد المياه الجوفية

لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية، لا بد من تبني نهج متكامل للإدارة والحوكمة يرتكز على العلم والسياسات الفعالة والمشاركة المجتمعية.

- الرصد والتقييم: الخطوة الأولى نحو الإدارة الفعالة هي فهم النظام الجوفي. يتطلب ذلك إنشاء شبكات من آبار المراقبة لقياس منسوب المياه الجوفية بشكل دوري، وأخذ عينات لتحليل جودتها. تساعد البيانات المجمعة في بناء نماذج هيدروجيولوجية (Hydrogeological Models) يمكنها محاكاة سلوك الخزان الجوفي والتنبؤ بتأثير سيناريوهات الضخ المختلفة.

- تحديد الاستخراج المستدام (Sustainable Yield): يجب تحديد كمية المياه الجوفية التي يمكن سحبها من الخزان الجوفي على المدى الطويل دون التسبب في آثار سلبية غير مرغوب فيها، مثل الاستنزاف الدائم أو تدهور جودة المياه. هذا المفهوم لا يعني بالضرورة موازنة السحب مع التغذية فقط، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً الآثار البيئية والاجتماعية.

- إعادة الشحن الاصطناعي (Artificial Recharge): في المناطق التي تعاني من استنزاف شديد، يمكن تعزيز تغذية المياه الجوفية بشكل اصطناعي. تتضمن هذه التقنيات تحويل المياه السطحية الزائدة خلال مواسم الأمطار إلى أحواض ترشيح (Infiltration Basins) أو حقنها مباشرة في الخزانات الجوفية عبر آبار الحقن (Injection Wells).

- التشريعات والسياسات المائية: إن غياب القوانين الواضحة يؤدي غالباً إلى فوضى في استغلال المياه الجوفية. يجب على الحكومات وضع تشريعات تنظم حفر الآبار، وتحديد حقوق استخدام المياه، وفرض تراخيص للسحب بكميات كبيرة، ووضع معايير صارمة لحماية جودة المياه الجوفية من التلوث.

- الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM): لا يمكن إدارة المياه الجوفية بمعزل عن المياه السطحية. يجب أن تكون جزءاً من خطة إدارة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع مكونات الدورة المائية والعلاقة بينهما. هذا النهج يضمن أن القرارات المتعلقة بأحد الموارد لا تؤثر سلباً على الموارد الأخرى.

مستقبل المياه الجوفية في ظل التغيرات العالمية

مع تزايد عدد سكان العالم وتأثيرات تغير المناخ، سيزداد الاعتماد على المياه الجوفية بشكل كبير. يشكل تغير المناخ تهديداً وفرصة في آن واحد. فمن ناحية، قد تؤدي التغيرات في أنماط هطول الأمطار إلى تقليل معدلات التغذية الطبيعية في بعض المناطق. ومن ناحية أخرى، تعمل المياه الجوفية كمخزن استراتيجي يمكن الاعتماد عليه للتخفيف من آثار فترات الجفاف الطويلة، مما يجعلها أداة حيوية للتكيف مع تغير المناخ. إن التقدم التكنولوجي، مثل استخدام الأقمار الصناعية (مثل مهمة GRACE) لرصد التغيرات في مخزونات المياه الجوفية على نطاقات واسعة، وتطوير تقنيات معالجة المياه الملوثة، يوفر أدوات جديدة لإدارة أفضل. إن مستقبل أمننا المائي والغذائي يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على حماية وإدارة هذا الكنز الخفي بمسؤولية وحكمة.

خاتمة

في الختام، تمثل المياه الجوفية مورداً طبيعياً صامتاً ولكنه حيوي، يدعم أسس الحضارة الإنسانية والنظم البيئية الطبيعية. من خلال رحلتها البطيئة في باطن الأرض، توفر هذه المياه مصدراً موثوقاً ونقياً للحياة. ومع ذلك، فإن هذا المورد ليس لانهائياً، وهو عرضة للاستنزاف والتلوث بسبب الأنشطة البشرية غير المستدامة. إن التحدي الذي يواجهنا اليوم هو الانتقال من عقلية الاستغلال غير المحدود إلى نهج الإدارة المستدامة القائمة على المعرفة العلمية والحوكمة الرشيدة. إن حماية موارد المياه الجوفية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، فكل قطرة من المياه الجوفية هي إرث ثمين يجب الحفاظ عليه.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الفرق الجوهري بين الخزان الجوفي المحصور والخزان الجوفي غير المحصور؟

الفرق الجوهري يكمن في الظروف الهيدروجيولوجية التي تحيط بكل منهما وتؤثر على ضغط المياه وسرعة تأثرها بالملوثات.

- الخزان الجوفي غير المحصور (Unconfined Aquifer): هو طبقة جيولوجية مشبعة بالماء يكون سطحها العلوي هو منسوب المياه الجوفية (Water Table) نفسه، وهذا المنسوب يكون تحت الضغط الجوي مباشرة. تتم تغذية هذا النوع من الخزانات بشكل مباشر من مياه الأمطار المتسربة من السطح. نتيجة لهذا الاتصال المباشر، تكون المياه الجوفية في هذه الخزانات أكثر عرضة للتلوث من المصادر السطحية، كما أن منسوبها يتقلب بشكل أسرع استجابةً لمواسم الجفاف والمطر.

- الخزان الجوفي المحصور (Confined Aquifer): هو خزان مائي يقع بين طبقتين جيولوجيتين كتيمتين أو شبه كتيمتين (Aquicludes or Aquitards). تكون المياه داخل هذا الخزان تحت ضغط هيدروستاتيكي أعلى من الضغط الجوي، وذلك بسبب وقوع منطقة التغذية الخاصة به على ارتفاع أعلى من باقي الخزان. هذا الضغط يتسبب في ارتفاع منسوب المياه في أي بئر يخترقه إلى مستوى يُعرف بالسطح البيزومتري (Piezometric Surface). تعتبر المياه الجوفية في الخزانات المحصورة محمية بشكل أفضل من التلوث السطحي المباشر، وغالباً ما تكون أقدم عمراً.

2. هل تعتبر المياه الجوفية مورداً متجدداً؟

الإجابة على هذا السؤال معقدة وتعتمد على الموازنة بين معدل السحب ومعدل التغذية. من الناحية النظرية، تُعتبر المياه الجوفية جزءاً من الدورة الهيدرولوجية، وبالتالي فهي مورد متجدد، حيث يتم تغذيتها باستمرار من خلال هطول الأمطار. ومع ذلك، من الناحية العملية، عندما يتجاوز معدل استخراج المياه (الضخ) معدل التغذية الطبيعية لفترة طويلة، يتحول المورد إلى مورد غير متجدد فعلياً في النطاق الزمني البشري. هذه الحالة تُعرف بـ “تعدين المياه الجوفية” (Groundwater Mining)، حيث يتم استنزاف المخزون المائي المتراكم عبر آلاف السنين بمعدل أسرع بكثير من قدرة الطبيعة على تجديده. لذلك، يمكن القول إن المياه الجوفية هي مورد “متجدد شرطياً”، وتعتمد استدامتها بالكامل على ممارسات الإدارة البشرية.

3. ما هي ظاهرة “هبوط الأرض” وكيف ترتبط باستخراج المياه الجوفية؟

هبوط الأرض (Land Subsidence) هو انخفاض تدريجي أو مفاجئ لسطح الأرض نتيجة لإزالة أو إزاحة المواد الموجودة تحت السطح. يرتبط استخراج المياه الجوفية بهذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً. في العديد من الخزانات الجوفية، خاصة تلك التي تحتوي على طبقات من الطين والغرين، يعمل ضغط الماء في المسامات (Pore Pressure) على دعم الهيكل الحبيبي للرواسب، مما يحافظ على استقرارها وحجمها. عندما يتم ضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية، ينخفض الضغط المسامي، مما يؤدي إلى زيادة الضغط الفعال على الهيكل الحبيبي. تستجيب الطبقات القابلة للانضغاط (مثل الطين) لهذا الضغط الزائد بالانضغاط وفقدان حجمها بشكل دائم، مما يترجم إلى هبوط في سطح الأرض. هذه الظاهرة لا يمكن عكسها، وتتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية وتزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية.

4. كيف يتم تحديد عمر المياه الجوفية؟

يتم تحديد عمر المياه الجوفية، أو ما يُعرف بـ “زمن المكوث” (Residence Time)، باستخدام تقنيات النظائر المشعة. تعتمد هذه التقنيات على قياس تركيز نظائر معينة في عينات المياه، والتي تتحلل بمعدل معروف.

- للمياه حديثة العمر (أقل من 50-60 عاماً): يُستخدم نظير التريتيوم (H-3)، وهو نظير مشع للهيدروجين تم إطلاقه في الغلاف الجوي بكميات كبيرة خلال التجارب النووية في الخمسينيات والستينيات. من خلال قياس تركيزه، يمكن تحديد ما إذا كانت المياه قد تسربت إلى باطن الأرض قبل أو بعد هذه الفترة.

- للمياه القديمة جداً (آلاف السنين): يُستخدم نظير الكربون-14 (C-14)، بنفس المبدأ المستخدم في التأريخ الأثري. يتحلل الكربون-14 بمعدل ثابت، وقياس الكمية المتبقية منه في الكربونات المذابة في الماء يسمح بتقدير عمر المياه الجوفية الذي قد يصل إلى 40,000 عام. تُعرف هذه المياه القديمة جداً بـ “المياه الأحفورية” (Fossil Water).

5. ما هي العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية (الأنهار والبحيرات)؟

العلاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية هي علاقة تكاملية وديناميكية، حيث يتبادلان المياه باستمرار. يمكن وصف هذه العلاقة في حالتين رئيسيتين:

- النهر الكاسب (Gaining Stream): يحدث هذا عندما يكون منسوب المياه الجوفية أعلى من منسوب قاع النهر. في هذه الحالة، تتدفق المياه الجوفية من الخزان الجوفي إلى النهر، لتغذيه بما يُعرف بـ “التدفق القاعدي” (Baseflow). هذا التدفق هو الذي يضمن استمرار جريان الأنهار حتى في فترات انقطاع الأمطار الطويلة.

- النهر الخاسر (Losing Stream): يحدث هذا عندما يكون منسوب المياه الجوفية أقل من منسوب قاع النهر. في هذه الحالة، تتسرب المياه من النهر إلى الخزان الجوفي، لتساهم في تغذيته.

إن الإفراط في ضخ المياه الجوفية يمكن أن يخفض منسوبها لدرجة تحويل نهر كاسب إلى نهر خاسر، مما يؤدي إلى جفافه وتدمير النظم البيئية المعتمدة عليه.

6. لماذا يعتبر تلوث المياه الجوفية مشكلة خطيرة وصعبة الحل؟

يعتبر تلوث المياه الجوفية مشكلة خطيرة لعدة أسباب متداخلة:

- صعوبة الاكتشاف: لأنها تحت سطح الأرض، لا يمكن رؤية التلوث مباشرة. غالباً لا يتم اكتشافه إلا بعد أن يصل إلى آبار الشرب، وعندها يكون قد انتشر على نطاق واسع.

- الحركة البطيئة: تتحرك المياه الجوفية ببطء شديد (أمتار في السنة أو حتى أقل). هذا يعني أن الملوثات تتحرك ببطء أيضاً، مكونة “عمود تلوث” (Contaminant Plume) يستمر في التوسع لسنوات أو عقود دون أن يتشتت أو يتخفف بسرعة كما يحدث في الأنهار.

- صعوبة المعالجة: إن معالجة خزان جوفي ملوث (Remediation) هي عملية معقدة ومكلفة للغاية تقنياً. غالباً ما تتضمن ضخ كميات هائلة من المياه، ومعالجتها على السطح، ثم إعادة حقنها، وهي عملية قد تستمر لعقود دون ضمان النجاح الكامل.

- الاستمرارية الطويلة: بسبب بطء الحركة وغياب العمليات الطبيعية الفعالة للتنقية (مثل ضوء الشمس والتهوية)، يمكن أن تبقى الملوثات في الخزان الجوفي لمئات السنين، مما يجعله غير صالح للاستخدام لأجيال.

7. ما هي ظاهرة “تداخل المياه المالحة” في الخزانات الجوفية الساحلية؟

تداخل المياه المالحة (Saltwater Intrusion) هو عملية تحرك المياه المالحة من البحر إلى الخزانات الجوفية الساحلية، مما يؤدي إلى تلوثها. في الظروف الطبيعية، تكون المياه الجوفية العذبة، الأقل كثافة، طبقة تطفو فوق المياه المالحة الأكثر كثافة. يفصل بينهما منطقة انتقالية (Interface). يعتمد عمق هذه المنطقة على التوازن بين ضغط المياه العذبة المتجهة نحو البحر وضغط المياه المالحة. عندما يتم الإفراط في ضخ المياه الجوفية من الآبار الساحلية، ينخفض منسوب المياه العذبة وضغطها. هذا الخلل في التوازن يسمح للمياه المالحة بالتقدم إلى الداخل وإلى الأعلى، في ظاهرة تعرف بـ “التصاعد المخروطي للمياه المالحة” (Upconing)، مما يؤدي إلى تملح الآبار وجعل مياهها غير صالحة للشرب أو الزراعة.

8. ما المقصود بـ “الاستخراج المستدام” (Sustainable Yield) للخزان الجوفي؟

الاستخراج المستدام للخزان الجوفي هو مفهوم إداري يشير إلى معدل ضخ المياه الجوفية الذي يمكن الحفاظ عليه إلى أجل غير مسمى دون التسبب في عواقب سلبية غير مرغوب فيها. في الماضي، كان هذا المفهوم يُعرَّف ببساطة على أنه معدل الضخ الذي يساوي معدل التغذية الطبيعية. ولكن التعريف الحديث أكثر شمولاً ويأخذ في الاعتبار الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك، يجب أن يضمن الاستخراج المستدام عدم حدوث ما يلي:

- انخفاض مستمر وطويل الأمد في منسوب المياه الجوفية (استنزاف المخزون).

- تدهور كبير في جودة المياه (مثل تداخل المياه المالحة).

- تأثيرات سلبية على النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية (مثل جفاف الأنهار والأراضي الرطبة).

- حدوث هبوط كبير في سطح الأرض.

9. ما هي تقنيات “إعادة الشحن الاصطناعي” وكيف تساهم في إدارة المياه الجوفية؟

إعادة الشحن الاصطناعي (Artificial Recharge) هي مجموعة من التقنيات الهندسية المستخدمة لزيادة كمية المياه التي تدخل الخزان الجوفي بشكل متعمد، بهدف تعويض النقص الناتج عن الاستخراج المفرط أو تخزين المياه لاستخدامها لاحقاً. من أهم هذه التقنيات:

- أحواض الترشيح (Spreading Basins): يتم تحويل المياه السطحية الزائدة (مثل مياه الفيضانات) إلى أحواض واسعة غير عميقة، حيث تتسرب المياه ببطء عبر التربة لتغذية الخزان الجوفي.

- آبار الحقن (Injection Wells): يتم حقن المياه المعالجة أو المياه السطحية مباشرة في الخزان الجوفي عبر آبار مصممة خصيصاً لهذا الغرض. تُستخدم هذه الطريقة بشكل خاص لتغذية الخزانات الجوفية المحصورة.

تساهم هذه التقنيات في رفع منسوب المياه الجوفية، ومكافحة هبوط الأرض وتداخل المياه المالحة، وتوفير مخزون مائي استراتيجي لمواجهة فترات الجفاف.

10. كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة، مثل الاستشعار عن بعد، أن تساعد في مراقبة وإدارة المياه الجوفية؟

تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً حاسماً في التغلب على صعوبة مراقبة المياه الجوفية كونها مورداً خفياً. يعد الاستشعار عن بعد، وخاصة مهمة الأقمار الصناعية GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) وخليفتها GRACE-FO، ثورة في هذا المجال. تقيس هذه الأقمار الصناعية التغيرات الطفيفة في مجال جاذبية الأرض بمرور الوقت. بما أن الماء له كتلة، فإن التغيرات في كمية المياه المخزنة تحت سطح الأرض (بما في ذلك المياه الجوفية والتربة الرطبة والثلج) تسبب تغيرات قابلة للقياس في الجاذبية. من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للعلماء تقدير التغيرات في حجم مخزونات المياه الجوفية على نطاقات إقليمية وقارية واسعة، وتحديد مناطق الاستنزاف الشديد. توفر هذه التقنية رؤية شاملة لا تقدر بثمن لصانعي السياسات لوضع خطط إدارة مائية مستدامة.