نظرية الأوتار: ما الذي يجعلها مفتاح فهمنا للكون؟

كيف تعيد صياغة تصورنا الكامل للمادة والزمان والمكان؟

بقلم: د. سارة حجار

فيزيائية نظرية متخصصة في الكونيات والفيزياء الرياضية، بخبرة تمتد لـ 9 سنوات في البحث الأكاديمي والتدريس الجامعي في مجال الفيزياء النظرية المتقدمة.

منذ عقود والفيزيائيون يبحثون عن نظرية موحدة تجمع بين كل قوى الطبيعة في إطار رياضي واحد؛ إذ تمثل هذه الغاية الحلم الأكبر للعلم الحديث. لقد ظهرت محاولات عديدة، لكن واحدة منها فقط استطاعت أن تثير خيال العلماء وتفتح آفاقاً غير مسبوقة في فهم بنية الكون الأساسية.

المقدمة

عندما كنت طالبة دراسات عليا في معهد الفيزياء النظرية بجامعة القاهرة عام 2008، شاركت في ندوة بحثية تناولت تحديات توحيد النسبية العامة مع ميكانيكا الكم. في تلك الأمسية الباردة من شهر فبراير، استمعت لأول مرة لشرح مفصل عن نظرية الأوتار من أحد الباحثين الزائرين؛ إذ شعرت بأن عقلي ينفتح على عالم جديد تماماً. لم تكن مجرد معادلات رياضية معقدة، بل كانت رؤية ثورية تعيد تعريف كل ما نعرفه عن المادة والطاقة. منذ ذلك اليوم، كرست جزءاً كبيراً من بحثي الأكاديمي لفهم هذه النظرية الرائعة وتبسيطها للأجيال القادمة. إن نظرية الأوتار ليست مجرد فكرة فيزيائية عابرة، بل هي محاولة طموحة لإعادة كتابة قوانين الكون من الأساس، محاولة تجمع بين جمال الرياضيات وعمق الفيزياء النظرية.

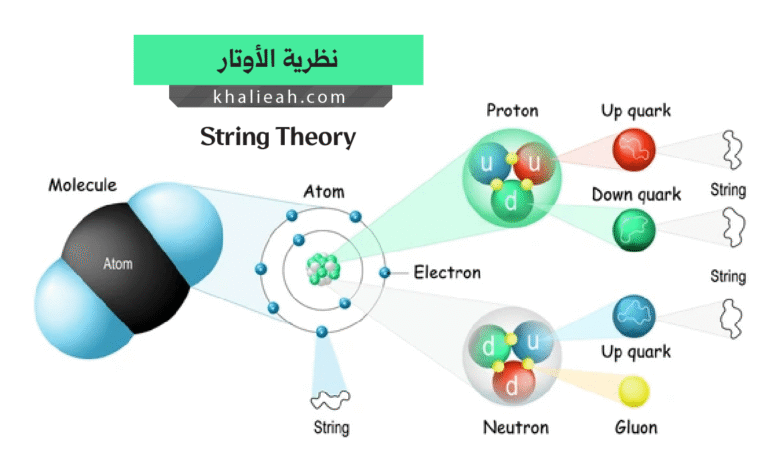

تقدم نظرية الأوتار نموذجاً جذرياً مختلفاً عن كل ما سبقها في الفيزياء؛ إذ تقترح أن اللبنات الأساسية للكون ليست جسيمات نقطية، بل خيوط دقيقة متناهية في الصغر تهتز بترددات مختلفة. كل اهتزاز يمثل جسيماً مختلفاً: الإلكترون، الكوارك، الفوتون، وحتى الغرافيتون الافتراضي الذي ينقل قوة الجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه النظرية وجود أبعاد إضافية للزمكان تتجاوز الأبعاد الأربعة التي نختبرها يومياً، وهذا ما يجعلها تثير جدلاً واسعاً وفضولاً علمياً لا ينتهي. فهل يا ترى نحن على أعتاب ثورة علمية حقيقية ستغير كل شيء، أم أننا نتعامل مع بناء رياضي رائع لكنه بعيد عن الواقع التجريبي؟

ما هي نظرية الأوتار وما الفكرة الجوهرية وراءها؟

في قلب نظرية الأوتار تكمن فكرة بسيطة لكنها عميقة الأثر. تخيل معي أننا نستطيع تصغير أنفسنا إلى أحجام لا يمكن تصورها، أصغر من الذرة بمليارات المرات، أصغر من النواة، أصغر من البروتونات والنيوترونات، بل أصغر حتى من الكواركات التي تكونها. في هذا المستوى من الصغر المتناهي، حوالي 10^-35 متر (ما يسمى بطول بلانك – Planck Length)، لن نرى نقاطاً صلبة كما افترضت الفيزياء الكلاسيكية؛ بل سنرى خيوطاً دقيقة تهتز وتتذبذب مثل أوتار الكمان أو العود. لقد أحدثت هذه الفكرة انقلاباً في تصورنا للمادة؛ إذ أصبحت الجسيمات الأولية مجرد حالات اهتزازية مختلفة لنفس الكيان الأساسي: الوتر (String).

كل نغمة يعزفها الوتر تمثل جسيماً مختلفاً بخصائص فريدة. الإلكترون هو نغمة معينة، الفوتون نغمة أخرى، والكواركات نغمات ثالثة. بالمقابل، كانت الفيزياء التقليدية تتعامل مع كل جسيم كوحدة مستقلة تماماً لها خصائصها الفريدة دون رابط جوهري بينها. انظر إلى الأمر من هذه الزاوية: بدلاً من أن يكون لدينا حديقة حيوانات فوضوية من الجسيمات المختلفة (وعددها يتجاوز المئات)، أصبح لدينا آلة موسيقية واحدة تعزف سيمفونية الكون بأكمله. إن هذا التوحيد المذهل هو ما جعل كثيراً من الفيزيائيين يقعون في غرام نظرية الأوتار رغم صعوبتها الرياضية الشديدة وتحدياتها التجريبية الهائلة.

من ناحية أخرى، تحل نظرية الأوتار واحدة من أكبر المشكلات التي واجهت الفيزياء النظرية طوال القرن العشرين: التناقض بين النسبية العامة لأينشتاين وميكانيكا الكم. النسبية العامة تصف الجاذبية والكون على المقاييس الكبيرة بشكل رائع، بينما ميكانيكا الكم تفسر سلوك الجسيمات على المستوى الذري ودون الذري بدقة مذهلة. لكن عندما نحاول دمج النظريتين لفهم مواقف معينة – مثل مركز الثقب الأسود أو اللحظات الأولى من الانفجار العظيم – نصطدم بتناقضات رياضية وقيم لانهائية غير منطقية. كما أن نظرية الأوتار توفر إطاراً موحداً يحتوي على كلا النظريتين كحالتين خاصتين؛ إذ تظهر النسبية العامة بشكل طبيعي من معادلات الأوتار عندما نطبقها على الجاذبية، وتظهر ميكانيكا الكم كوصف للاهتزازات الكمومية للأوتار نفسها. هذا التوحيد الأنيق هو بالضبط ما كان أينشتاين يحلم به في سنواته الأخيرة عندما بحث عن “نظرية المجال الموحد” دون نجاح.

كيف نشأت نظرية الأوتار عبر التاريخ؟

القصة تبدأ في أواخر الستينيات من القرن الماضي، في سياق مختلف تماماً عما قد تتوقعه. لم تُطور نظرية الأوتار في الأصل لتكون نظرية كل شيء (Theory of Everything)، بل كانت محاولة لفهم القوة النووية القوية التي تربط الكواركات داخل البروتونات والنيوترونات؛ إذ اقترح الفيزيائي الإيطالي غابرييل فينيزيانو (Gabriele Veneziano) عام 1968 معادلة رياضية لوصف تفاعلات الجسيمات دون الذرية. لقد لاحظ باحثون آخرون لاحقاً أن معادلة فينيزيانو يمكن تفسيرها على أنها تصف اهتزازات أوتار صغيرة، وليس جسيمات نقطية. هذا كان الميلاد غير المتعمد لنظرية الأوتار، وإن كانت في نسخة بدائية جداً.

في السبعينيات، واجهت النظرية الوليدة أزمة كبيرة. ظهرت نظرية أخرى تسمى الكروموديناميكا الكمومية (Quantum Chromodynamics – QCD) نجحت في وصف القوة النووية القوية بشكل أفضل وأدق من نماذج الأوتار المبكرة؛ فقد بدا أن نظرية الأوتار ستموت في مهدها. لكن بعض الفيزيائيين النظريين المتحمسين – أبرزهم جون شوارتز (John Schwarz) وجويل شيرك (Joël Scherk) – لاحظوا أن النظرية تتنبأ بوجود جسيم عديم الكتلة ذو سبين 2، وهذا بالضبط ما يجب أن يكون عليه الغرافيتون، الجسيم النظري الذي ينقل قوة الجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، أدركوا أن نظرية الأوتار قد تكون في الواقع نظرية للجاذبية الكمومية وليس مجرد نظرية للقوى النووية. كان هذا تحولاً جذرياً في الرؤية، لكنه لم يثر اهتماماً كبيراً في البداية.

الثورة الحقيقية حدثت عام 1984 فيما يسمى “الثورة الأولى للأوتار الفائقة” (First Superstring Revolution). في ذلك العام، أثبت مايكل غرين (Michael Green) وجون شوارتز أن نظرية الأوتار الفائقة خالية من التناقضات الرياضية القاتلة التي كانت تعاني منها النماذج السابقة؛ وبالتالي أصبحت نظرية رياضياً متسقة وقابلة للتطوير. هذا وقد أثار عملهما موجة هائلة من الاهتمام والحماس في مجتمع الفيزياء النظرية؛ إذ بدأ مئات من ألمع العقول العلمية في العالم بالعمل على تطوير النظرية. من جهة ثانية، ظهرت نسخ مختلفة من نظرية الأوتار (خمس نسخ بالتحديد)، وهذا كان محيراً في البداية. كيف يمكن أن تكون هناك خمس نظريات مختلفة تدعي كل منها أنها تصف الكون الواحد نفسه؟

في عام 1995، جاءت “الثورة الثانية للأوتار الفائقة” (Second Superstring Revolution) على يد إدوارد ويتن (Edward Witten)، أحد أكثر علماء الفيزياء النظرية تأثيراً في عصرنا. لقد اقترح ويتن أن النسخ الخمس ليست نظريات منفصلة، بل هي تجليات مختلفة لنظرية واحدة أعمق سماها “نظرية M” (M-Theory). كانت هذه فكرة مذهلة؛ إذ أظهرت أن النظريات الخمس مرتبطة ببعضها عبر تحولات رياضية معينة تسمى “الثنائيات” (Dualities). وعليه فإن ما بدا في البداية كفوضى من النماذج المختلفة تحول إلى بنية موحدة أنيقة، وإن كانت معقدة للغاية. الجدير بالذكر أن نظرية M أدخلت مفهوماً جديداً: ليست كل الأوتار خيوطاً أحادية البعد فحسب، بل قد توجد أيضاً أغشية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وحتى أعلى، تسمى “الأغشية” أو “الأبران” (Branes).

ما الأبعاد الإضافية المخفية التي تقترحها النظرية؟

واحدة من أكثر جوانب نظرية الأوتار إثارة للدهشة والجدل هي فكرة الأبعاد الإضافية. نحن نختبر الكون في أربعة أبعاد: ثلاثة أبعاد مكانية (الطول والعرض والارتفاع) وبعد زمني واحد. لكن نظرية الأوتار تتطلب رياضياً وجود أبعاد إضافية لكي تكون متسقة؛ إذ تحتاج النماذج الأكثر شيوعاً إلى عشرة أبعاد للزمكان (تسعة مكانية وواحد زمني)، بينما تتطلب نظرية M أحد عشر بعداً. فما هي هذه الأبعاد الإضافية الستة أو السبعة؟ ولماذا لا نراها أو نشعر بها في حياتنا اليومية؟

الإجابة التي تقدمها نظرية الأوتار رائعة بقدر ما هي غريبة: الأبعاد الإضافية موجودة، لكنها “مطوية” أو “ملتفة” (Compactified) على نفسها بحجم صغير جداً بحيث يستحيل علينا رصدها مباشرة. تخيل معي خرطوم حديقة طويلاً من بعيد؛ يبدو كخط أحادي البعد. لكن عندما تقترب منه، ستكتشف أن له بعداً ثانياً – محيطه الدائري. هذا البعد الثاني كان “مخفياً” عندما كنت بعيداً لأن حجمه صغير نسبياً. بالمقابل، في نظرية الأوتار، الأبعاد الإضافية ملتفة بشكل أكثر تعقيداً بكثير في أشكال هندسية متعددة الأبعاد تسمى “فضاءات كالابي-ياو” (Calabi-Yau Manifolds)، وحجمها صغير بشكل مذهل – حوالي طول بلانك، أي حوالي 10^-35 متر. هذا أصغر بتريليونات المرات من أي شيء يمكننا قياسه حالياً.

كما أن شكل هذه الأبعاد الإضافية المطوية ليس مجرد تفصيل تقني غير مهم؛ بل هو في الواقع أمر مهم بشكل حاسم. الطريقة التي تُطوى بها هذه الأبعاد تحدد خصائص الجسيمات التي نراها في كوننا الرباعي الأبعاد – كتلها، شحناتها، وكيفية تفاعلها مع بعضها. فكر في الأمر كما لو أن كوننا المرئي هو مجرد “ظل” ثلاثي الأبعاد (زائد الزمن) لواقع أعمق متعدد الأبعاد. تماماً كما أن الظل ثنائي الأبعاد لكرة ثلاثية الأبعاد يبدو كدائرة، قوانين الفيزياء التي نراها قد تكون انعكاساً لقوانين أعمق تعمل في جميع الأبعاد العشرة أو الإحدى عشر. هذه الفكرة تفتح إمكانيات مذهلة: ربما تكون الجاذبية ضعيفة جداً مقارنة بالقوى الأخرى في كوننا لأن جزءاً منها “يتسرب” إلى الأبعاد الإضافية، بينما القوى الأخرى محصورة في أبعادنا الأربعة.

من ناحية أخرى، يوجد مشكلة كبيرة هنا. عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها طي الأبعاد الإضافية هائل – ربما 10^500 احتمال أو أكثر. كل طريقة طي تعطي كوناً مختلفاً بقوانين فيزيائية مختلفة. هذا يقودنا إلى ما يسمى “مشهد الأوتار” (String Landscape)، وهو مفهوم محير يقترح وجود عدد هائل من الأكوان الممكنة، كل منها بخصائص فريدة. فأي من هذه الأكوان المحتملة هو كوننا؟ ولماذا تُطوى الأبعاد بهذه الطريقة المحددة التي تعطينا القوانين الفيزيائية التي نعرفها؟ هذه أسئلة لا تزال بلا إجابة قاطعة، وهي تمثل واحداً من أكبر التحديات الفلسفية والعلمية التي تواجه نظرية الأوتار اليوم.

كيف تختلف نظرية الأوتار عن النموذج القياسي للفيزياء؟

النموذج القياسي للفيزياء الجسيمية (Standard Model) يُعَدُّ واحداً من أعظم إنجازات العلم في القرن العشرين؛ إذ يصف بدقة مذهلة ثلاثاً من القوى الأساسية الأربع في الطبيعة: الكهرومغناطيسية، القوة النووية الضعيفة، والقوة النووية القوية. كما يصف جميع الجسيمات الأولية المعروفة – الكواركات، اللبتونات، البوزونات الناقلة للقوى، وبوزون هيغز الذي اكتُشف عام 2012. تجريبياً، النموذج القياسي ناجح بشكل استثنائي؛ فقد أُكدت تنبؤاته مراراً في تجارب المسرعات الجسيمية حول العالم. لكن رغم نجاحه الباهر، النموذج القياسي غير كامل ويعاني من عدة مشكلات أساسية.

المشكلة الأكبر هي أن النموذج القياسي لا يتضمن الجاذبية. إنه يصف ثلاث قوى فقط، بينما القوة الرابعة – الجاذبية – تُوصف بنظرية منفصلة تماماً هي النسبية العامة لأينشتاين. وعليه فإن لدينا وصفين مختلفين للطبيعة لا يتوافقان رياضياً عندما نحاول دمجهما. بالإضافة إلى ذلك، النموذج القياسي يحتوي على حوالي 19 معاملاً حراً (Free Parameters) – أرقام يجب قياسها تجريبياً ولا يمكن حسابها من النظرية نفسها، مثل كتل الجسيمات وشدة القوى. لماذا الإلكترون له الكتلة التي له بالضبط؟ النموذج القياسي لا يجيب؛ بل يقول فقط “هذا ما نقيسه”. إن نظرية أساسية حقيقية يجب أن تفسر هذه الأرقام، لا أن تفترضها.

على النقيض من ذلك، نظرية الأوتار تطمح لأن تكون أكثر أساسية بكثير. إنها لا تكتفي بوصف الجسيمات والقوى؛ بل تقدم تفسيراً لوجودها من الأساس. جميع الجسيمات هي حالات اهتزازية مختلفة للأوتار الأساسية، والقوى الأربع جميعها (بما فيها الجاذبية) تنبثق بشكل طبيعي من ديناميكيات هذه الأوتار. كما أن نظرية الأوتار لا تحتوي على معاملات حرة بالمعنى الذي يحتويه النموذج القياسي؛ بل كل الخصائص الفيزيائية ينبغي أن تُحدد من خلال شكل الأبعاد الإضافية المطوية والحالة الابتدائية للكون. نظرياً، هذا يعني أن نظرية الأوتار الكاملة يجب أن تتنبأ بكتل جميع الجسيمات وقوة جميع التفاعلات من مبادئ أولى دون الحاجة لقياسها. بالطبع، في الممارسة العملية، نحن لا نزال بعيدين جداً عن تحقيق هذا الهدف الطموح.

من جهة ثانية، تقدم نظرية الأوتار حلولاً محتملة لعدة ألغاز لا يستطيع النموذج القياسي معالجتها. أحدها هو “مشكلة التراتب الهرمي” (Hierarchy Problem): لماذا الجاذبية أضعف بكثير من القوى الأخرى؟ قوة الجاذبية بين إلكترونين أضعف بحوالي 10^43 مرة من القوة الكهرومغناطيسية بينهما. هذا الفرق الهائل محير ويتطلب “ضبطاً دقيقاً” غير طبيعي للمعاملات في النموذج القياسي. بينما في نظرية الأوتار، قد يُفسر هذا الضعف بتسرب الجاذبية إلى الأبعاد الإضافية كما ذكرت سابقاً. لغز آخر هو المادة المظلمة والطاقة المظلمة التي تشكل حوالي 95% من محتوى الكون لكن النموذج القياسي لا يفسرها؛ بينما نظرية الأوتار توفر مرشحات محتملة لهذه الظواهر الغامضة، مثل جسيمات فائقة التناظر (Supersymmetric Particles) أو أوتار ثقيلة جداً.

ما العناصر والمكونات الأساسية لنظرية الأوتار؟

لكي نفهم البنية الداخلية لنظرية الأوتار، نحتاج للتعرف على مكوناتها الرئيسة؛ إذ تشكل هذه العناصر معاً الإطار الكامل الذي تعمل فيه النظرية:

الأوتار المفتوحة والمغلقة: الأوتار تأتي في نوعين أساسيين. الأوتار المفتوحة (Open Strings) لها نقطتا نهاية حرتان أو مرتبطتان بأغشية، وهي تصف عادة جسيمات مثل الكواركات والإلكترونات. بينما الأوتار المغلقة (Closed Strings) عبارة عن حلقات مقفلة ليس لها نهايات، وهي تصف الغرافيتون وجسيمات أخرى. وبالتالي فإن الجاذبية تظهر بشكل حتمي في نظرية الأوتار من خلال الأوتار المغلقة.

التناظر الفائق: هذا مفهوم رياضي يربط بين نوعين من الجسيمات: الفرميونات (Fermions) التي تشكل المادة، والبوزونات (Bosons) التي تنقل القوى؛ إذ يقترح التناظر الفائق (Supersymmetry) أن لكل جسيم مادي نظيراً فائق التناظر من جسيمات القوة، والعكس. على سبيل المثال، للإلكترون يقابله “سيلكترون”، وللفوتون يقابله “فوتينو”. لم تُكتشف هذه الجسيمات الفائقة بعد، لكن دمجها في نظرية الأوتار يحل كثيراً من المشكلات الرياضية.

فضاءات كالابي-ياو: هذه أشكال هندسية معقدة متعددة الأبعاد توفر الطريقة التي تُطوى بها الأبعاد الستة الإضافية. اكتشفها رياضياً كل من إيوجينيو كالابي (Eugenio Calabi) وشينغ-تونغ ياو (Shing-Tung Yau). كل شكل من أشكال كالابي-ياو يعطي قوانين فيزيائية مختلفة في الأبعاد الأربعة المرئية.

الأغشية (Branes): ليست الأوتار الكائنات الوحيدة في النظرية؛ بل هناك أيضاً كائنات متعددة الأبعاد تسمى الأغشية أو الأبران. يمكن أن تكون غشاءً ثنائي البعد (2-Brane)، أو ثلاثي البعد (3-Brane)، وهكذا. إن كوننا المرئي قد يكون نفسه غشاءً ثلاثي الأبعاد يطفو في فضاء أعلى أبعاد.

الثنائيات: هذه علاقات رياضية عميقة تربط بين النظريات المختلفة؛ إذ تُظهر أن نظرية أوتار معينة في نظام معين تعادل رياضياً نظرية أوتار مختلفة في نظام مختلف. هذه الثنائيات هي التي أثبتت أن النسخ الخمس من نظرية الأوتار الفائقة مرتبطة معاً.

الثوابت الأساسية: في نظرية الأوتار، هناك طول أساسي (طول الوتر String Length) وثابت ارتباط (String Coupling) يحددان سلوك النظرية. قيمة هذه الثوابت تحدد متى تكون تأثيرات الأوتار ملحوظة.

نظرية الحقول متطابقة الامتداد: هذه صياغة رياضية تصف كيف تتفاعل الأوتار وتتطور عبر الزمن؛ إذ تعمم نظرية الحقول الكمومية التقليدية لتشمل الأوتار بدلاً من النقاط.

هل يمكن إثبات نظرية الأوتار تجريبياً؟

هذا هو السؤال الأصعب والأكثر إثارة للجدل حول نظرية الأوتار؛ إذ يشكك كثير من النقاد في قيمتها العلمية لأنها صعبة للغاية – إن لم يكن مستحيلاً – اختبارها تجريبياً بالتكنولوجيا الحالية. المشكلة الأساسية هي أن طاقة بلانك (Planck Energy)، وهي الطاقة التي تصبح عندها تأثيرات الأوتار واضحة، هائلة بشكل لا يُصدق – حوالي 10^19 جيجا إلكترون فولت. للمقارنة، أقوى مسرع جسيمات لدينا حالياً، مصادم الهادرونات الكبير (LHC) في سيرن بسويسرا، يصل إلى طاقات حوالي 14 تيرا إلكترون فولت فقط؛ وبالتالي نحتاج لمسرع أكبر بمليون مليار مرة لرصد الأوتار مباشرة – وهذا غير عملي بأي معيار حالي.

لكن هذا لا يعني أن نظرية الأوتار غير قابلة للاختبار بالكامل. هناك عدة طرق غير مباشرة قد تؤكد أو تدحض جوانب من النظرية. إحداها هي البحث عن جسيمات فائقة التناظر؛ فإن نظرية الأوتار تتطلب التناظر الفائق، وإن كان مكسوراً بطريقة ما في طاقاتنا الحالية. اكتشاف ولو جسيم واحد فائق التناظر في مسرعات الجسيمات سيكون دعماً قوياً للنظرية. حتى الآن، لم يُكتشف أي منها رغم البحث المكثف، وهذا يضع ضغطاً متزايداً على بعض نماذج نظرية الأوتار. من ناحية أخرى، قد نجد آثاراً غير مباشرة للأبعاد الإضافية؛ إذ إن وجودها قد يؤثر على سلوك الجاذبية على مسافات صغيرة جداً أو على طاقات عالية. تجارب دقيقة لقياس قوة الجاذبية على مقاييس ميكروسكوبية جارية حالياً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكونيات أن تقدم اختبارات غير مباشرة مهمة. في اللحظات الأولى من الانفجار العظيم، كانت كثافة الطاقة والحرارة عالية بما يكفي لتظهر تأثيرات نظرية الأوتار. آثار هذه التأثيرات قد تكون محفورة في إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (Cosmic Microwave Background) أو في بنية الكون واسعة النطاق. كما أن بعض نماذج نظرية الأوتار تتنبأ بوجود “أوتار كونية” (Cosmic Strings) – عيوب طبولوجية في نسيج الزمكان تشكلت في الكون المبكر. رصد هذه الأوتار الكونية (إن وجدت) سيكون دليلاً قوياً. برأيكم ماذا لو وجدنا إشارة غير متوقعة في بيانات التلسكوبات الفضائية؟ الإجابة هي أن العلماء سيسارعون لمحاولة تفسيرها ضمن إطار نظرية الأوتار إن كانت مناسبة.

تذكرت في هذا السياق محادثة دارت بيني وبين زميل في مؤتمر الفيزياء النظرية بمدينة برشلونة عام 2015. كان متشككاً جداً في قيمة نظرية الأوتار؛ إذ قال لي بصراحة: “سارة، هذه ليست فيزياء بل رياضيات جميلة. أين الأدلة التجريبية؟” أجبته حينها: “العلم لا يقف عند حدود تقنيتنا الحالية. نظرية النسبية العامة استغرقت عقوداً حتى أُكدت بعض تنبؤاتها الأكثر إثارة مثل موجات الجاذبية، التي رصدناها أخيراً عام 2015 بعد قرن كامل من تنبؤ أينشتاين بها.” فهل يا ترى نحن في موقف مشابه مع نظرية الأوتار؟ ربما نحتاج للصبر والابتكار في تطوير طرق اختبار جديدة قد لا نتخيلها الآن.

ما التطبيقات والتنبؤات المحتملة لنظرية الأوتار؟

رغم التحديات التجريبية، قدمت نظرية الأوتار بالفعل عدة تنبؤات وأفكار مهمة، بعضها قابل للاختبار وبعضها يفتح آفاقاً نظرية جديدة:

توحيد القوى الأساسية: أهم تنبؤ هو أن جميع القوى الأربع في الطبيعة (الكهرومغناطيسية، الضعيفة، القوية، والجاذبية) تتوحد في إطار رياضي واحد؛ إذ تنبثق جميعها من خصائص الأوتار الأساسية واهتزازاتها. هذا التوحيد يحدث عند طاقات عالية جداً – قريبة من طاقة بلانك.

حل مفارقات الثقوب السوداء: واحدة من أكبر الألغاز في الفيزياء النظرية كانت “مفارقة معلومات الثقب الأسود” التي طرحها ستيفن هوكينغ. إذا سقطت معلومات في ثقب أسود ثم تبخر الثقب بإشعاع هوكينغ، أين تذهب المعلومات؟ لقد قدمت نظرية الأوتار، خصوصاً من خلال مبدأ يسمى “مبدأ الهولوغرافيا” (Holographic Principle)، رؤى جديدة حول كيفية الحفاظ على المعلومات.

المادة المظلمة: بعض الجسيمات المتنبأ بها في نظرية الأوتار، خصوصاً الجسيمات فائقة التناظر الأخف، قد تكون مرشحات ممتازة للمادة المظلمة التي نرصد آثارها الجاذبية لكننا لا نعرف ماهيتها؛ وبالتالي يبحث العلماء عن هذه الجسيمات في مكشافات المادة المظلمة الموزعة حول العالم.

الكون المبكر والتضخم: نظرية الأوتار تقدم آليات محتملة لتفسير “التضخم الكوني” (Cosmic Inflation) – التوسع السريع جداً للكون في لحظاته الأولى. بعض نماذج الأوتار تحتوي على حقول قياسية (Scalar Fields) يمكنها دفع هذا التضخم، مع تنبؤات قابلة للاختبار في بيانات إشعاع الخلفية الكونية.

الثقالة الكمومية: تقدم نظرية الأوتار أول نظرية متسقة رياضياً للثقالة الكمومية (Quantum Gravity)؛ إذ تصف كيف تعمل الجاذبية على المستوى الكمي عندما تكون المسافات صغيرة جداً والطاقات عالية جداً.

مبدأ الهولوغرافيا والمطابقة AdS/CFT: واحدة من أهم الاكتشافات النظرية المشتقة من نظرية الأوتار هي مطابقة (Anti-de Sitter/Conformal Field Theory)، التي اقترحها خوان مالداسينا عام 1997. تقول هذه المطابقة المذهلة إن نظرية جاذبية في فضاء معين (n أبعاد) تعادل رياضياً نظرية كمومية بدون جاذبية في فضاء ذو أبعاد أقل (n-1 بعد)؛ وبالتالي قد يكون كوننا الثلاثي الأبعاد مجرد “هولوغرام” لمعلومات مشفرة على سطح ثنائي الأبعاد.

تنبؤات فلكية: بعض نماذج نظرية الأوتار تتنبأ بآثار قابلة للرصد في الأشعة الكونية عالية الطاقة أو في توزيع المجرات؛ إذ يمكن أن تترك الأبعاد الإضافية أو الأوتار الكونية بصمات دقيقة في بنية الكون.

ما التحديات والانتقادات التي تواجه نظرية الأوتار؟

لا توجد نظرية علمية بلا تحديات، ونظرية الأوتار تواجه عدة انتقادات جدية يجب الاعتراف بها بصراحة:

غياب الأدلة التجريبية المباشرة: كما ذكرت سابقاً، الطاقات المطلوبة لاختبار النظرية مباشرة بعيدة عن متناولنا حالياً؛ إذ يرى بعض النقاد أن نظرية لا يمكن اختبارها لا تنتمي للفيزياء بل للفلسفة أو الرياضيات. لكن المدافعين يجيبون بأن هناك اختبارات غير مباشرة ممكنة، وأن صعوبة الاختبار لا تعني استحالته.

مشكلة مشهد الأوتار: وجود 10^500 حل ممكن أو أكثر للنظرية يجعل من الصعب جداً التنبؤ بأي منها يصف كوننا؛ وبالتالي يقول البعض إن النظرية “تتنبأ بكل شيء ولا شيء” – يمكن تعديلها لتتوافق مع أي رصد تجريبي، مما يفقدها القوة التنبؤية.

التعقيد الرياضي الهائل: المعادلات المطلوبة لوصف نظرية الأوتار بالكامل معقدة بشكل مذهل؛ إذ لم يستطع أحد حتى الآن كتابة صيغة كاملة غير تقريبية لنظرية M. نحن نعمل بشكل أساسي مع تقريبات ونماذج مبسطة، ولا نعرف ما إذا كانت تعكس النظرية الحقيقية بدقة.

غياب حلول فريدة: على عكس النسبية العامة أو ميكانيكا الكم التي لها صياغات واضحة ومحددة، نظرية الأوتار لا تزال قيد البناء؛ إذ لا يوجد اتفاق كامل على الصيغة النهائية للنظرية.

استهلاك موارد بحثية: يجادل بعض الفيزيائيين بأن التركيز المفرط على نظرية الأوتار قد حوّل كثيراً من ألمع العقول والتمويل بعيداً عن مجالات بحثية أخرى قد تكون أكثر إنتاجية. على النقيض من ذلك، يرى المدافعون أن البحث في نظرية الأوتار أنتج أدوات رياضية وأفكار نظرية مفيدة في مجالات أخرى تماماً.

مشكلة التفرد الكوني: إذا كانت هناك أكوان متعددة بقوانين فيزيائية مختلفة (كما يقترح مشهد الأوتار)، فكيف نفسر أن قوانين كوننا “مضبوطة بدقة” لتسمح بوجود الحياة؟ هل هذا مجرد صدفة؟ أم أن كوننا مميز بطريقة ما؟ هذه أسئلة فلسفية عميقة.

كيف ترتبط نظرية الأوتار بنظرية M الموحدة؟

في منتصف التسعينيات، واجه الفيزيائيون موقفاً محرجاً. كان لديهم خمس نسخ مختلفة من نظرية الأوتار الفائقة، كل منها متسقة رياضياً ولكن مختلفة في التفاصيل؛ إذ تسمى هذه النسخ: Type I، Type IIA، Type IIB، SO(32) Heterotic String، وE8×E8 Heterotic String. كانت جميعها تعمل في عشرة أبعاد زمكانية، لكن كيف يمكن أن تكون هناك خمس “نظريات كل شيء” مختلفة؟ هذا بدا متناقضاً؛ إذ ينبغي أن يكون هناك وصف واحد فقط للواقع الأساسي.

الاختراق جاء على يد إدوارد ويتن في مؤتمر عُقد في جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1995. لقد قدم دليلاً رياضياً مقنعاً على أن النسخ الخمس ليست نظريات منفصلة، بل هي تعبيرات مختلفة عن نظرية واحدة أعمق سماها “نظرية M” (M-Theory). الحرف M يمكن أن يرمز لـ “Mother” (الأم)، أو “Membrane” (الغشاء)، أو “Mystery” (اللغز)، أو “Magic” (السحر) – لم يحدد ويتن المعنى الدقيق، وربما عن قصد. كما أن نظرية M تعمل في أحد عشر بعداً (عشرة مكانية وواحد زمني)، وليس عشرة كما في نظريات الأوتار الفائقة.

الفكرة الأساسية هي أن النظريات الخمس مرتبطة ببعضها عبر “ثنائيات” (Dualities) – تحولات رياضية معقدة تُظهر أن نظرية معينة في نظام فيزيائي محدد تعادل تماماً نظرية مختلفة في نظام مختلف. على سبيل المثال، إحدى هذه الثنائيات تسمى “ثنائية T” (T-Duality) تُظهر أن نظرية أوتار في كون نصف قطره R تعادل رياضياً نظرية أوتار مختلفة في كون نصف قطره 1/R. بمعنى آخر، كون صغير جداً غير قابل للتمييز رياضياً عن كون كبير جداً – وهذا مفهوم يتحدى حدسنا تماماً. من ناحية أخرى، هناك “ثنائية S” (S-Duality) التي تربط نظرية عند ارتباط ضعيف بنظرية أخرى عند ارتباط قوي. وبالتالي، ما يبدو معقداً جداً في إحدى النظريات يصبح بسيطاً في النظرية المزدوجة.

نظرية M أدخلت أيضاً مفهوماً جديداً مهماً: ليست الأوتار الخيوط الأحادية البعد هي الكائنات الأساسية الوحيدة؛ بل هناك أيضاً أغشية (Membranes أو Branes) متعددة الأبعاد. قد يكون لديك 0-brane (نقطة)، 1-brane (وتر)، 2-brane (غشاء ثنائي البعد)، 3-brane (حجم ثلاثي الأبعاد)، وهكذا. إن فكرة مذهلة ظهرت من هذا: ربما يكون كوننا المرئي بأكمله عبارة عن 3-brane يطفو في فضاء أحد عشر بعداً. الجسيمات والقوى التي نعرفها قد تكون محصورة على هذا الغشاء، بينما الجاذبية فقط يمكنها الانتشار في الأبعاد الإضافية – وهذا يفسر لماذا تبدو ضعيفة جداً مقارنة بالقوى الأخرى.

من جهة ثانية، رغم أن نظرية M قدمت توحيداً مفاهيمياً رائعاً، فإن صياغتها الكاملة لا تزال غير معروفة. نحن نعرف بعض خصائصها ونعرف كيف ترتبط بنظريات الأوتار الخمس، لكن المعادلات الأساسية لنظرية M نفسها لا تزال لغزاً؛ إذ يعمل الفيزيائيون بتقريبات وحالات خاصة. هذا هو أحد التحديات الكبرى الحالية في المجال: كيف نكتب صيغة كاملة غير تقريبية لنظرية M؟ الجدير بالذكر أن حل هذا اللغز قد يكون المفتاح لفهم أعمق لطبيعة الزمكان والمادة والطاقة على المستوى الأكثر أساسية.

ما مستقبل البحث والتطورات المنتظرة في نظرية الأوتار؟

رغم التحديات، البحث في نظرية الأوتار مستمر بنشاط في مئات المؤسسات البحثية حول العالم؛ إذ تتركز الجهود الحالية على عدة محاور واعدة. أحدها هو تطوير فهم أعمق لنظرية M والبحث عن صياغة رياضية كاملة لها. إن نجحنا في ذلك، قد نحصل على فهم ثوري جديد لطبيعة الزمكان نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الباحثون على تطوير طرق حسابية أفضل للتعامل مع معادلات النظرية المعقدة؛ إذ يتطلب هذا غالباً استخدام حواسيب فائقة القوة وتقنيات رياضية متقدمة.

محور بحثي آخر مثير هو استكشاف تطبيقات نظرية الأوتار في مجالات غير متوقعة. على سبيل المثال، استُخدمت أدوات من نظرية الأوتار (خصوصاً مطابقة AdS/CFT) لدراسة خصائص البلازما الكوارك-غلوون (Quark-Gluon Plasma) التي تُنتج في مصادمات الأيونات الثقيلة، ولفهم سلوك المواد فائقة التوصيل، ولنمذجة ديناميكيات الموائع المعقدة. هذه تطبيقات لم يتخيلها أحد عندما بدأت نظرية الأوتار، وهي تُظهر أن حتى لو لم تكن النظرية وصفاً صحيحاً للكون الأساسي، فإن الأدوات الرياضية المطورة ضمنها ذات قيمة هائلة.

كما أن هناك جهود متزايدة لربط نظرية الأوتار بالرصد الكوني. إن التلسكوبات الحديثة والقادمة – مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (James Webb Space Telescope) وكاشفات موجات الجاذبية مثل LIGO وVirgo – توفر بيانات دقيقة جداً عن الكون المبكر وظواهر الطاقة العالية. يبحث العلماء عن بصمات محتملة لنظرية الأوتار في هذه البيانات: انحرافات طفيفة عن التنبؤات القياسية قد تشير إلى الأبعاد الإضافية، أو آثار لأوتار كونية، أو خصائص غريبة للثقوب السوداء تتنبأ بها النظرية. انظر إلى كيف تطور علم الفلك الرصدي في العقدين الماضيين؛ إذ أصبح لدينا قدرات لم نحلم بها سابقاً، وهذا يفتح نوافذ جديدة للاختبار.

من جهة ثانية، يتزايد الحوار بين نظرية الأوتار والمقاربات الأخرى للثقالة الكمومية، مثل “الجاذبية الكمومية الحلقية” (Loop Quantum Gravity). هاتان المقاربتان كانتا تُعتبران متنافستين، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت محاولات لإيجاد روابط بينهما أو على الأقل فهم كيف يمكن أن تكملا بعضهما البعض. ربما الحقيقة الكاملة تكمن في تركيب أو توحيد بين المقاربتين. وعليه فإن المستقبل قد يشهد تعاوناً أكبر بدلاً من المنافسة.

أتذكر في ربيع عام 2019، عندما كنت أحضر ورشة عمل دولية في معهد بيريمتر للفيزياء النظرية بكندا، شاركت في نقاش مسائي مع مجموعة من الباحثين الشباب. سألني أحدهم: “د. سارة، هل تعتقدين حقاً أننا سنرى دليلاً على نظرية الأوتار في حياتنا؟” أجبته بصدق: “لا أعرف. لكنني متأكدة من أن البحث عن الإجابة يستحق كل هذا الجهد. حتى لو لم تكن نظرية الأوتار النظرية النهائية، فإن الرحلة نفسها علمتنا الكثير عن الرياضيات، والفيزياء، وطبيعة الواقع. وهذا في حد ذاته إنجاز عظيم.” إذاً المسألة ليست فقط في الوصول للإجابة النهائية، بل في كل ما نتعلمه على الطريق.

الخاتمة

لقد أخذتنا نظرية الأوتار في رحلة فكرية استثنائية عبر عوالم من الرياضيات المعقدة والأفكار الفيزيائية الثورية. من فكرة بسيطة – أن الكون مكون من أوتار متذبذبة بدلاً من نقاط – انبثقت منظومة فكرية هائلة تعيد تعريف المكان والزمان والمادة. نظرية الأوتار تقدم وعداً بتوحيد جميع قوى الطبيعة، وحل التناقض بين النسبية العامة وميكانيكا الكم، وفتح نوافذ على أبعاد مخفية وأكوان متعددة محتملة.

لكن النظرية أيضاً تواجه تحديات جدية: التعقيد الرياضي الهائل، صعوبة الاختبار التجريبي، ومشكلة مشهد الأوتار الذي يحتوي على عدد مذهل من الحلول الممكنة. هذه التحديات حقيقية ولا ينبغي التقليل من شأنها؛ إذ تثير أسئلة عميقة حول طبيعة النظريات العلمية وكيف نختبرها ونتحقق منها. بينما يرى بعض العلماء أن نظرية الأوتار هي أعظم أمل لنا لفهم الكون على مستواه الأعمق، يشكك آخرون في قيمتها العلمية نظراً لبعدها عن التجربة المباشرة.

أما من وجهة نظري الشخصية كفيزيائية قضت سنوات طويلة في دراسة هذا المجال، فإن نظرية الأوتار تمثل واحداً من أروع الإنجازات الفكرية للعقل البشري؛ إذ حتى لو تبين لاحقاً أنها ليست الوصف الصحيح الكامل للواقع، فإن الأدوات الرياضية والأفكار النظرية التي طورتها ستظل ذات قيمة هائلة. لقد علمتنا نظرية الأوتار أن الكون قد يكون أغرب وأكثر جمالاً مما نتخيل، وأن حدود معرفتنا الحالية ليست نهاية القصة. ومما يثير الحماس أن الأجيال القادمة من الفيزيائيين – ربما بعضهم يقرأ هذا المقال الآن – ستواصل هذه الرحلة الرائعة نحو فهم أعمق لأسرار الكون.

سؤال للتفكير: في ظل التطورات التقنية المتسارعة في مجالات الحوسبة الكمومية والرصد الفلكي، هل تعتقد أننا سنتمكن خلال العقود القادمة من تطوير تقنيات قادرة على اختبار تنبؤات نظرية الأوتار بشكل مباشر؟ وكيف يمكن للباحثين الشباب المساهمة في هذا المسعى العلمي الطموح؟

الأسئلة الشائعة

ما العلاقة بين نظرية الأوتار والأكوان المتعددة؟

نظرية الأوتار تؤدي بشكل طبيعي إلى مفهوم الأكوان المتعددة (Multiverse) من خلال مشهد الأوتار؛ إذ إن كل طريقة مختلفة لطي الأبعاد الإضافية تنتج كوناً بقوانين فيزيائية مختلفة. وبالتالي قد يكون كوننا واحداً من بين عدد هائل من الأكوان الموجودة فعلياً، كل منها بخصائصه الفريدة. هذه الفكرة مثيرة للجدل؛ إذ يرى البعض أنها تفسر لماذا قوانين كوننا مضبوطة بدقة لتسمح بالحياة (نحن ببساطة في الكون الذي يسمح بوجودنا)، بينما يرى آخرون أنها تجعل النظرية غير قابلة للدحض علمياً.

هل يمكن السفر عبر الزمن وفقاً لنظرية الأوتار؟

نظرية الأوتار لا تستبعد إمكانية السفر عبر الزمن من الناحية الرياضية، لكنها لا تجعله سهلاً أو عملياً. بعض الحلول الرياضية في النظرية تسمح بوجود “منحنيات زمنية مغلقة” (Closed Timelike Curves) التي قد تمكن نظرياً من السفر إلى الماضي؛ إذ تتطلب هذه الحلول ظروفاً فيزيائية متطرفة مثل طاقة سالبة هائلة أو تلاعب بهندسة الزمكان بطرق غير واقعية حالياً. من ناحية أخرى، توجد مبادئ مثل “فرضية حماية التسلسل الزمني” (Chronology Protection Conjecture) التي اقترحها ستيفن هوكينغ، والتي تقول إن قوانين الفيزياء قد تمنع السفر الزمني بطريقة ما للحفاظ على السببية. إن نظرية الأوتار لم تحسم هذا السؤال بعد، لكنها توفر إطاراً لدراسة هذه الإمكانيات النظرية بجدية رياضية.

كيف تفسر نظرية الأوتار نشأة الكون من العدم؟

تقدم نظرية الأوتار عدة سيناريوهات محتملة لنشأة الكون تختلف عن نموذج الانفجار العظيم الكلاسيكي. أحد هذه السيناريوهات هو “نموذج الأكوان المتصادمة” (Ekpyrotic Universe) الذي يقترح أن كوننا نشأ من تصادم غشاءين (Branes) في فضاء أعلى أبعاد؛ إذ يمكن أن تولد هذه الاصطدامات الطاقة الهائلة التي نراها في الانفجار العظيم. سيناريو آخر يتضمن “التضخم الأبدي” حيث تنشأ أكوان جديدة باستمرار من تقلبات كمومية في حقول الأوتار. كما أن بعض نماذج نظرية الأوتار تقترح أن الزمن نفسه قد يكون خاصية ناشئة وليس أساسية، مما يعيد صياغة السؤال حول “البداية” بشكل جذري. هذا وقد تساعد النظرية في حل “مشكلة التفرد” التي تواجه النسبية العامة عند نقطة الانفجار العظيم؛ إذ تستبدل نظرية الأوتار النقطة اللامتناهية الكثافة بوصف أكثر نعومة يتضمن الأوتار والأبعاد الإضافية.

ما المؤهلات المطلوبة لدراسة نظرية الأوتار أكاديمياً؟

لدراسة نظرية الأوتار على مستوى بحثي، يحتاج الطالب إلى خلفية قوية جداً في الرياضيات والفيزياء النظرية. يجب إتقان الجبر الخطي، التفاضل والتكامل المتقدم، المعادلات التفاضلية، الهندسة التفاضلية، ونظرية المجموعات. كما يحتاج لفهم عميق لميكانيكا الكم، نظرية الحقول الكمومية، النسبية الخاصة والعامة، والميكانيكا الإحصائية؛ إذ عادة ما يبدأ التخصص الفعلي في نظرية الأوتار على مستوى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه). الجدير بالذكر أن معظم الجامعات الرائدة تقدم مقررات متخصصة في نظرية الأوتار ضمن برامج الفيزياء النظرية أو الرياضيات التطبيقية.

هل توجد تطبيقات تكنولوجية محتملة لنظرية الأوتار؟

حالياً، نظرية الأوتار نظرية أساسية بحتة دون تطبيقات تكنولوجية مباشرة. لكن التاريخ يعلمنا أن الفيزياء النظرية غالباً ما تسبق التطبيقات بعقود أو حتى قرون؛ إذ لم يتخيل أحد عندما طور ماكسويل معادلات الكهرومغناطيسية أنها ستؤدي للراديو والتلفزيون، ولم يتوقع أينشتاين أن النسبية ستكون ضرورية لعمل نظام GPS. بالمقابل، إن تأكدت نظرية الأوتار وفهمنا الأبعاد الإضافية أو طبيعة الزمكان بشكل أعمق، فقد تنفتح إمكانيات تكنولوجية ثورية في المستقبل البعيد – ربما في مجالات الطاقة، الاتصالات، أو حتى التلاعب بخصائص المادة على المستوى الأساسي.