المسافة بين الأرض والشمس: أرقام وحقائق فلكية مدهشة

دليل شامل لفهم البعد الذي يفصلنا عن نجمنا القريب

تمثل المسافة التي تفصل كوكبنا عن الشمس إحدى أهم المعلومات الفلكية التي ساهمت في فهم طبيعة الكون والنظام الشمسي. هذه المسافة ليست مجرد رقم عشوائي، بل هي نتاج عمليات حسابية معقدة استغرقت قرونًا من البحث والدراسة.

المقدمة

تعد المسافة بين الأرض والشمس من المفاهيم الأساسية في علم الفلك، وتشكل حجر الأساس لفهم العديد من الظواهر الكونية والطبيعية التي نشهدها يوميًا. منذ فجر الحضارة، سعى الإنسان لفهم موقعه في الكون، وكانت معرفة بعد الشمس عنا خطوة حاسمة في هذا المسار المعرفي. تتجاوز أهمية هذه المعلومة كونها مجرد رقم فلكي، إذ إنها تؤثر بشكل مباشر على المناخ والفصول والحياة على كوكب الأرض.

لقد مكنتنا التطورات العلمية والتقنية الحديثة من قياس المسافة بين الأرض والشمس بدقة عالية، مما فتح آفاقًا جديدة للبحث الفلكي والاستكشاف الفضائي. هذه القياسات الدقيقة لم تساعدنا فقط على فهم مدارنا حول الشمس، بل أيضًا على حساب المسافات إلى الكواكب والنجوم الأخرى، مما جعل المسافة بين الأرض والشمس معيارًا أساسيًا في القياسات الفلكية.

القيمة الرقمية للمسافة بين الأرض والشمس

تبلغ المسافة بين الأرض والشمس في المتوسط حوالي 149,597,870.7 كيلومتر، أي ما يقارب 150 مليون كيلومتر. هذا الرقم الضخم يصعب على العقل البشري استيعابه بسهولة، لكنه يمثل البعد المثالي الذي يسمح بوجود الحياة على كوكبنا. للمقارنة، فإن هذه المسافة تعادل حوالي 93 مليون ميل في النظام الإمبراطوري للقياس.

عند النظر إلى المسافة بين الأرض والشمس بالأرقام، نجد أنها تساوي تقريبًا 11,700 ضعف قطر كوكب الأرض البالغ حوالي 12,742 كيلومتر. بعبارة أخرى، لو تخيلنا وضع أكثر من أحد عشر ألف كرة أرضية متجاورة في خط مستقيم، لغطت المسافة بين الأرض والشمس. هذا التصور يساعدنا على إدراك الحجم الفعلي لهذه المسافة الشاسعة التي تفصلنا عن مصدر الطاقة والحياة في نظامنا الشمسي.

الوحدة الفلكية: معيار عالمي للقياس

أصبحت المسافة بين الأرض والشمس معيارًا دوليًا يُعرف باسم الوحدة الفلكية (Astronomical Unit – AU). تم اعتماد هذه الوحدة رسميًا من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (International Astronomical Union) لتسهيل حسابات المسافات الكونية الشاسعة. عندما نقول إن كوكب المشتري يبعد 5.2 وحدة فلكية عن الشمس، فإننا نعني أن بعده يساوي 5.2 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

استخدام الوحدة الفلكية كمعيار قياس يسهل على العلماء والباحثين التعامل مع الأرقام الفلكية الضخمة. بدلاً من كتابة ملايين أو مليارات الكيلومترات، يمكن التعبير عن المسافات بأرقام أصغر وأكثر قابلية للفهم. تُستخدم هذه الوحدة بشكل واسع في الحسابات الفلكية المتعلقة بالنظام الشمسي، وتعتبر أداة أساسية في دراسة مدارات الكواكب والمذنبات والكويكبات.

تباين المسافة بين الأرض والشمس عبر العام

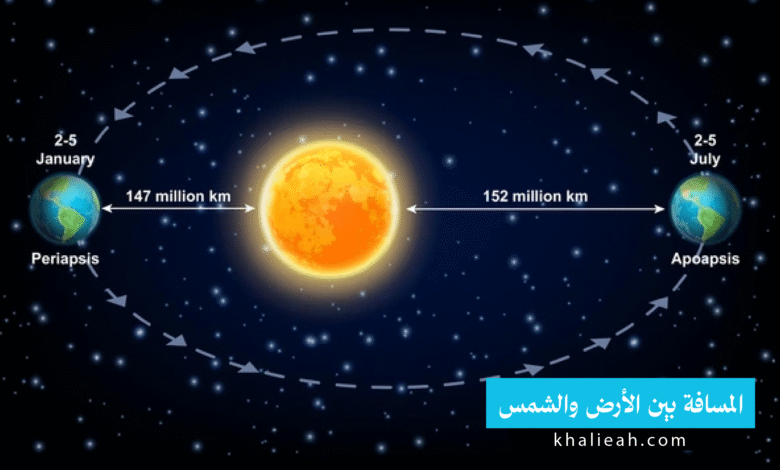

على عكس ما قد يظنه البعض، فإن المسافة بين الأرض والشمس ليست ثابتة طوال العام. يتحرك كوكب الأرض في مدار إهليلجي (بيضاوي الشكل) وليس دائريًا حول الشمس، مما يؤدي إلى تغير المسافة بشكل دوري. في نقطة الحضيض الشمسي (Perihelion)، وهي أقرب نقطة للأرض من الشمس، تبلغ المسافة بين الأرض والشمس حوالي 147.1 مليون كيلومتر.

في المقابل، عندما تصل الأرض إلى نقطة الأوج الشمسي (Aphelion)، وهي أبعد نقطة عن الشمس، تصل المسافة بين الأرض والشمس إلى نحو 152.1 مليون كيلومتر. يحدث الحضيض الشمسي عادة في أوائل شهر يناير من كل عام، بينما يحدث الأوج الشمسي في أوائل يوليو. الفرق بين هاتين المسافتين يبلغ حوالي 5 ملايين كيلومتر، وهو فرق كبير رغم أنه لا يؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة الفصلية التي تحددها بشكل رئيس ميل محور الأرض وليس المسافة من الشمس.

الطرق التاريخية لقياس المسافة

كانت محاولات قياس المسافة بين الأرض والشمس من أعظم التحديات التي واجهت الفلكيين عبر التاريخ. في القرن الثالث قبل الميلاد، حاول الفلكي اليوناني أرسطرخس الساموسي حساب هذه المسافة باستخدام طرق هندسية بدائية، لكن تقديراته كانت بعيدة عن القيمة الحقيقية. مع ذلك، فإن منهجيته وضعت أسس القياسات الفلكية المستقبلية.

في القرن السابع عشر، قدم الفلكي جيوفاني كاسيني وزميله جان ريشر طريقة أكثر دقة لحساب المسافة بين الأرض والشمس من خلال قياس اختلاف المنظر (Parallax) لكوكب المريخ من موقعين مختلفين على الأرض. استخدم العلماء لاحقًا عبور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس لتحسين دقة القياسات. في العصر الحديث، تم استخدام تقنيات الرادار وأشعة الليزر المنعكسة من الكواكب والمسابير الفضائية لقياس المسافة بين الأرض والشمس بدقة تصل إلى بضعة أمتار.

التقنيات المعاصرة في القياس الدقيق

تعتمد القياسات الحديثة للمسافة بين الأرض والشمس على تقنيات متطورة للغاية. تستخدم المراصد الفضائية والأرضية أنظمة رادار متقدمة لإرسال موجات كهرومغناطيسية باتجاه الكواكب القريبة مثل الزهرة والمريخ، ثم قياس الزمن المستغرق لعودة الإشارة. بمعرفة سرعة الضوء الثابتة، يمكن حساب المسافة بدقة فائقة.

كذلك تساهم المركبات الفضائية المنتشرة في أنحاء النظام الشمسي في تحسين فهمنا للمسافة بين الأرض والشمس. من خلال تتبع مواقع هذه المركبات بدقة وقياس الوقت الذي تستغرقه الإشارات للوصول إليها والعودة منها، يمكن بناء خريطة دقيقة للنظام الشمسي. هذه القياسات لا تفيد فقط في تحديد المسافة بين الأرض والشمس، بل أيضًا في فهم ديناميكية الجاذبية في النظام الشمسي وتأثيراتها على مدارات الأجرام المختلفة.

المسافة بالمقاييس المختلفة

تحويل المسافة إلى وحدات مألوفة

لفهم المسافة بين الأرض والشمس بشكل أفضل، من المفيد تحويلها إلى وحدات قياس مختلفة:

- بالكيلومترات: 149,597,870.7 كيلومتر تقريبًا

- بالأميال: حوالي 92,955,807 ميل

- بالأمتار: 149,597,870,700 متر

- بالسنتيمترات: 14,959,787,070,000,000 سنتيمتر

- بأقطار الأرض: نحو 11,700 ضعف قطر الأرض

- بأقطار الشمس: تقريبًا 107.5 ضعف قطر الشمس البالغ 1,392,000 كيلومتر

هذه التحويلات المتعددة تساعد على إدراك حجم المسافة بين الأرض والشمس من منظورات مختلفة، مما يجعل هذا الرقم الفلكي أكثر قابلية للفهم والاستيعاب.

أهمية المسافة للحياة على الأرض

تعتبر المسافة بين الأرض والشمس عاملاً حاسمًا في وجود الحياة على كوكبنا. يشير العلماء إلى منطقة تُعرف بـ”المنطقة الصالحة للحياة” (Habitable Zone) أو “منطقة غولديلوكس” (Goldilocks Zone)، وهي المسافة المثالية من النجم التي تسمح بوجود الماء السائل على سطح الكوكب. تقع الأرض في قلب هذه المنطقة بفضل المسافة بين الأرض والشمس المثالية.

لو كانت المسافة بين الأرض والشمس أقل بنسبة 5٪ فقط، لارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، مما كان سيؤدي إلى تبخر المحيطات وجعل الأرض شبيهة بكوكب الزهرة الحار. على الجانب الآخر، لو كانت المسافة أكبر بنسبة 15٪، لانخفضت درجات الحرارة إلى مستويات متجمدة، مما كان سيحول الأرض إلى كوكب متجمد شبيه بالمريخ. هذا التوازن الدقيق يجعل المسافة بين الأرض والشمس إحدى أهم العوامل التي تميز كوكبنا.

تؤثر المسافة بين الأرض والشمس أيضًا على كمية الطاقة الشمسية التي نتلقاها، والتي تُعرف بالثابت الشمسي (Solar Constant). يبلغ هذا الثابت حوالي 1,361 واط لكل متر مربع عند حافة الغلاف الجوي للأرض. هذه الطاقة هي المحرك الرئيس لجميع الظواهر المناخية والطقس على الأرض، وتدعم النظم البيئية من خلال عملية التمثيل الضوئي في النباتات.

الضوء والزمن اللازم لقطع المسافة

واحدة من أفضل الطرق لفهم المسافة بين الأرض والشمس هي حساب الزمن الذي يستغرقه الضوء لقطع هذه المسافة. يسير الضوء بسرعة ثابتة تبلغ حوالي 299,792 كيلومتر في الثانية الواحدة في الفراغ. بقسمة المسافة بين الأرض والشمس على سرعة الضوء، نجد أن ضوء الشمس يستغرق حوالي 8 دقائق و20 ثانية للوصول إلى الأرض.

هذه المعلومة تحمل آثارًا مثيرة للاهتمام. عندما ننظر إلى الشمس (بحماية مناسبة للعين بالطبع)، فإننا نراها كما كانت قبل أكثر من 8 دقائق وليس كما هي الآن. إذا اختفت الشمس فجأة (وهو سيناريو افتراضي مستحيل)، لن نعلم بذلك إلا بعد 8 دقائق و20 ثانية. هذا التأخر الزمني ينطبق أيضًا على جميع المعلومات والطاقة التي تصلنا من الشمس، مما يجعل المسافة بين الأرض والشمس عاملاً زمنيًا وليس مكانيًا فقط.

بالنسبة للأجسام المادية التي تتحرك بسرعات أقل بكثير من سرعة الضوء، فإن قطع المسافة بين الأرض والشمس يستغرق وقتًا طويلاً جدًا. الطائرة التجارية التي تسير بسرعة 900 كيلومتر في الساعة ستحتاج إلى حوالي 19 عامًا للوصول إلى الشمس. أما السيارة التي تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، فستحتاج إلى نحو 171 عامًا لقطع المسافة بين الأرض والشمس.

المسافة ودورها في فهم النظام الشمسي

تشكل المسافة بين الأرض والشمس نقطة مرجعية أساسية لفهم بنية النظام الشمسي بأكمله. باستخدام الوحدة الفلكية المشتقة من هذه المسافة، يمكن للعلماء وصف مواقع الكواكب الأخرى بسهولة نسبية. على سبيل المثال، يبعد عطارد عن الشمس 0.39 وحدة فلكية، بينما يبعد نبتون حوالي 30 وحدة فلكية، أي 30 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

هذا الإطار المرجعي يساعد في دراسة القوانين الفيزيائية التي تحكم النظام الشمسي، مثل قوانين كبلر لحركة الكواكب وقانون نيوتن للجاذبية العامة. من خلال معرفة المسافة بين الأرض والشمس بدقة، تمكن العلماء من حساب كتلة الشمس، والتي تبلغ حوالي 1.989 × 10^30 كيلوغرام، أي ما يعادل 333,000 ضعف كتلة الأرض.

العوامل المؤثرة على المسافة عبر الزمن

رغم أن المسافة بين الأرض والشمس تبدو ثابتة نسبيًا على المدى القصير، إلا أن هناك تغيرات طفيفة تحدث على مدى فترات زمنية طويلة. تؤثر جاذبية الكواكب الأخرى، خاصة المشتري وزحل الضخمين، على مدار الأرض بشكل طفيف، مما يؤدي إلى تغيرات في شكل المدار الإهليلجي. هذه التغيرات تحدث ضمن دورات تمتد لعشرات ومئات الآلاف من السنين.

كذلك تفقد الشمس كتلة مستمرة من خلال الرياح الشمسية والإشعاع، وهو ما يؤثر نظريًا على المسافة بين الأرض والشمس. مع انخفاض كتلة الشمس تدريجيًا، تضعف جاذبيتها قليلاً، مما يسمح للأرض بالابتعاد عنها بمقدار ضئيل جدًا يُقدر بحوالي 1.5 سنتيمتر سنويًا. هذا التغير البطيء جدًا لا يؤثر على الحياة أو المناخ على الأرض في المستقبل المنظور.

تُستخدم القياسات الدقيقة للمسافة بين الأرض والشمس أيضًا لاختبار النظريات الفيزيائية الأساسية، مثل النسبية العامة لأينشتاين. أي انحرافات دقيقة عن القيم المتوقعة قد تشير إلى ظواهر فيزيائية جديدة أو تحسينات مطلوبة في نماذجنا النظرية.

الرحلات الفضائية والمسافة إلى الشمس

تحديات قطع المسافة

تشكل المسافة بين الأرض والشمس تحديًا كبيرًا للمهمات الفضائية التي تهدف لدراسة الشمس عن قرب. هناك عدة عوامل تجعل الاقتراب من الشمس أصعب من الوصول إلى الكواكب البعيدة:

- الحرارة الشديدة: كلما اقتربنا من الشمس، ارتفعت درجات الحرارة بشكل هائل، مما يتطلب أنظمة حماية حرارية متطورة جدًا

- الإشعاع المكثف: تزداد شدة الإشعاع الشمسي بشكل كبير مع الاقتراب من الشمس، مما يهدد الأنظمة الإلكترونية للمركبات الفضائية

- متطلبات الطاقة: للاقتراب من الشمس، يجب على المركبة الفضائية التغلب على سرعتها المدارية الكبيرة حول الشمس، وهو ما يتطلب كميات هائلة من الوقود أو مناورات جاذبية معقدة

- الاتصالات: رغم أن المسافة بين الأرض والشمس ليست ضخمة فلكيًا، إلا أن التداخل الشمسي قد يعيق الاتصالات مع المسابير القريبة من الشمس

- الدقة المدارية: تتطلب المهمات القريبة من الشمس حسابات مدارية دقيقة للغاية لتجنب الاصطدام أو الانحراف عن المسار

أنجح مهمة حتى الآن في الاقتراب من الشمس هي مسبار باركر الشمسي (Parker Solar Probe) التابع لوكالة ناسا، والذي وصل إلى مسافة قياسية تبلغ حوالي 6.1 مليون كيلومتر من سطح الشمس، أي نحو 4٪ فقط من المسافة بين الأرض والشمس.

مقارنات كونية مع المسافة

المسافة في سياق الكون الواسع

رغم أن المسافة بين الأرض والشمس تبدو هائلة بالمقاييس البشرية، إلا أنها صغيرة جدًا في السياق الكوني:

- مقارنة مع أقرب نجم: أقرب نجم إلى نظامنا الشمسي هو بروكسيما سنتوري، الذي يبعد حوالي 268,000 وحدة فلكية، أي 268,000 ضعف المسافة بين الأرض والشمس

- مقارنة مع مجرتنا: قطر مجرة درب التبانة يبلغ حوالي 100,000 سنة ضوئية، أي ما يعادل نحو 6.3 مليار مرة المسافة بين الأرض والشمس

- مقارنة مع حزام كايبر: يمتد حزام كايبر من حوالي 30 إلى 50 وحدة فلكية من الشمس، أي 30-50 ضعف المسافة بين الأرض والشمس

- مقارنة مع سحابة أورت: تمتد سحابة أورت، وهي منطقة المذنبات البعيدة، إلى مسافة تصل إلى 100,000 وحدة فلكية، أي 100,000 ضعف المسافة بين الأرض والشمس

- مقارنة مع الكون المرئي: يبلغ قطر الكون المرئي حوالي 93 مليار سنة ضوئية، وهو رقم يجعل المسافة بين الأرض والشمس تبدو كنقطة صغيرة جدًا

هذه المقارنات تساعدنا على وضع المسافة بين الأرض والشمس في منظور كوني أوسع، وتظهر كيف أن ما يبدو ضخمًا بمقاييسنا البشرية قد يكون صغيرًا جدًا في نطاق الكون الفسيح.

التأثيرات الموسمية والمسافة

كثير من الناس يعتقدون خطأً أن الفصول تحدث بسبب تغير المسافة بين الأرض والشمس. في الواقع، السبب الرئيس للفصول هو ميل محور دوران الأرض البالغ 23.5 درجة، وليس المسافة. هذا الميل يجعل نصف الكرة الأرضية الشمالي يتلقى أشعة شمس أكثر مباشرة في الصيف، بينما يتلقى أشعة أقل مباشرة في الشتاء.

الدليل على أن المسافة بين الأرض والشمس ليست السبب الرئيس للفصول هو أن الأرض تكون في الواقع أقرب إلى الشمس (في الحضيض الشمسي) خلال شهر يناير، وهو فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وليس الصيف. لو كانت المسافة هي العامل الحاسم، لكان الشتاء والصيف متزامنين في نصفي الكرة الأرضية، وهو ما لا يحدث.

مع ذلك، فإن التغيرات الطفيفة في المسافة بين الأرض والشمس لها تأثير صغير على كمية الطاقة الشمسية المستقبلة. الفرق في الإشعاع الشمسي بين الحضيض والأوج يبلغ حوالي 7٪، لكن هذا التأثير يُطغى عليه تأثير ميل المحور. على المدى الطويل، التغيرات الدورية في شكل مدار الأرض وميل محورها، والمعروفة بدورات ميلانكوفيتش (Milankovitch Cycles)، تؤثر على المناخ وقد ساهمت في حدوث العصور الجليدية.

الأدوات المستخدمة في قياس المسافة

التطور التكنولوجي أتاح للعلماء قياس المسافة بين الأرض والشمس بدقة متناهية. التلسكوبات الحديثة، سواء الأرضية أو الفضائية، تلعب دورًا مهمًا في هذه القياسات. تلسكوبات الرادار الراديوي، مثل تلك الموجودة في مرصد أرسيبو (قبل انهياره) ومرصد غولدستون، يمكنها إرسال إشارات راديوية باتجاه الكواكب وقياس زمن عودتها بدقة نانوثانية.

الأقمار الصناعية المخصصة لقياس المسافات الفضائية، مثل مهمة غايا (Gaia) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، تساهم في تحسين فهمنا للمسافة بين الأرض والشمس من خلال رسم خرائط دقيقة جدًا لمواقع النجوم والأجرام السماوية. كذلك تستخدم تقنية التداخل الراديوي ذات القاعدة الطويلة جدًا (Very Long Baseline Interferometry – VLBI) لقياسات دقيقة للغاية.

المسابير الفضائية التي تدور حول كواكب أخرى أو تمر بجوارها توفر بيانات قيمة أيضًا. من خلال تتبع هذه المسابير بدقة عالية، يمكن تحسين نماذجنا للنظام الشمسي وبالتالي قياس المسافة بين الأرض والشمس بدقة أكبر. حتى أنظمة تحديد المواقع GPS على الأرض تعتمد جزئيًا على فهم دقيق للمسافة بين الأرض والشمس لحساب تأثيرات النسبية العامة.

أهمية المسافة في الحسابات الفلكية

المسافة بين الأرض والشمس تمثل حجر الزاوية في معظم الحسابات الفلكية الحديثة. عند حساب مدارات المذنبات، أو التنبؤ بمواقع الكويكبات، أو تخطيط مسارات المركبات الفضائية، تكون المسافة بين الأرض والشمس هي نقطة الانطلاق. دقة هذه الحسابات حاسمة للعديد من التطبيقات العملية.

على سبيل المثال، عند إطلاق مركبة فضائية نحو كوكب آخر، يجب على العلماء حساب المواقع المستقبلية لكل من الأرض والكوكب المستهدف بدقة عالية. أي خطأ صغير في تقدير المسافة بين الأرض والشمس يمكن أن يتراكم ويؤدي إلى انحراف المركبة عن مسارها بملايين الكيلومترات. النجاح الباهر لمهمات مثل فوياجر 1 و2، اللتين زارتا الكواكب الخارجية بدقة مذهلة، يعتمد على معرفة دقيقة بالمسافة بين الأرض والشمس.

كذلك تُستخدم المسافة بين الأرض والشمس في حسابات قياس المسافات إلى النجوم البعيدة عن طريق اختلاف المنظر النجمي. بمراقبة نجم من نقطتين متعاكستين في مدار الأرض حول الشمس (بفارق 6 أشهر)، يمكن قياس الزاوية الصغيرة التي يتحرك بها النجم ظاهريًا في السماء. المسافة بين الأرض والشمس في هاتين النقطتين (ضعف المسافة المتوسطة) تشكل قاعدة المثلث المستخدم في هذا الحساب.

التطبيقات العملية لمعرفة المسافة

معرفة المسافة بين الأرض والشمس لها تطبيقات عملية عديدة تتجاوز الفضول العلمي. في مجال الطاقة الشمسية، تساعد هذه المعرفة المهندسين على حساب كمية الطاقة المتاحة من الشمس بدقة، مما يسمح بتصميم أنظمة شمسية أكثر كفاءة. الثابت الشمسي، الذي يعتمد على المسافة بين الأرض والشمس، هو معامل أساسي في جميع حسابات الطاقة الشمسية.

في مجال علم المناخ، تساعد المعرفة الدقيقة بالمسافة بين الأرض والشمس وتغيراتها الدورية العلماء على نمذجة التغيرات المناخية طويلة المدى. كما تُستخدم في حسابات الإشعاع الشمسي الوارد للأرض، وهو عامل رئيس في نماذج المناخ العالمية. حتى في الزراعة، حيث تعتمد المحاصيل على ضوء الشمس، فإن فهم كمية الطاقة الشمسية المستقبلة (المرتبطة بالمسافة بين الأرض والشمس) يساعد في التخطيط وتحسين الإنتاج.

الخاتمة

تمثل المسافة بين الأرض والشمس، البالغة حوالي 150 مليون كيلومتر، أحد أهم الثوابت الفلكية التي شكلت أساس فهمنا للكون. هذه المسافة ليست مجرد رقم، بل هي المفتاح لفهم موقعنا في النظام الشمسي، وتفسير الظواهر الطبيعية على الأرض، وتخطيط استكشافاتنا الفضائية. من خلال قرون من الملاحظة والقياس والحسابات الدقيقة، تمكن العلماء من تحديد المسافة بين الأرض والشمس بدقة مذهلة تصل إلى أمتار قليلة.

إن فهم المسافة بين الأرض والشمس يفتح نافذة على عظمة الكون وتعقيداته. هذه المسافة المثالية، لا القريبة جدًا ولا البعيدة جدًا، جعلت من الأرض واحة للحياة في صحراء الفضاء الشاسعة. مع استمرار التقدم التكنولوجي، ستزداد دقة قياساتنا للمسافة بين الأرض والشمس، وسيعمق فهمنا لدورها في الحفاظ على الحياة وتشكيل مستقبلنا في استكشاف الفضاء.

تبقى المسافة بين الأرض والشمس شاهدًا على التوازن الدقيق للكون، وتذكيرًا بمكانتنا الخاصة في هذا النظام الشمسي. كلما تعمقنا في دراسة هذه المسافة وفهمها، كلما أدركنا أكثر مدى ارتباطنا بالشمس ومدى اعتمادنا على هذا البعد المثالي الذي يفصلنا عن نجمنا القريب.